厳選サイト様記事紹介

いよいよイギリス料理がマズい真の原因に迫っていきたいと思います。

近世まで

前回見た通り、11世紀にイギリスがフランスに一時的に支配された際、美味しいフランス料理がイギリスに伝来。

それ以降、中世から近世にかけて(だいたい18世紀末くらいまで)は、実はイギリス料理がマズいなんて話はありませんでした。

豊かな中世

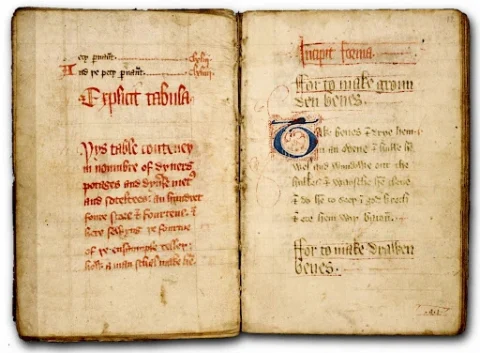

1390年に書かれた「Forme of Cury」。リチャード2世の料理長が残したレシピ本です。

王様向けの美味しいレシピが196編も納められています。

アーモンドやハチミツで甘く煮たウサギ肉

ショウガとシナモンを効かせたポークソテー

色々野菜のピクルス

どうだ、美味しそうだろう?

多様な近世

大航海時代を経て、食材や香辛料もますます多様になります。

交易が盛んになり、それまで無かった食材がヨーロッパに流通し始めました。

たとえば、ジャガイモ、トウモロコシ、トマト、トウガラシ、各種香辛料。また、お茶やコーヒーがヨーロッパに広がっていったのもこの頃です。

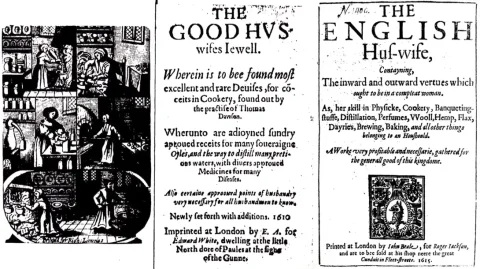

さらに、印刷機が普及したことにより、レシピ本もさらに充実。

当時のベストセラー料理本

農村部は基本自給自足でしたが、森で獲れる肉やベリー類、畑で育てた野菜を組み合わせた豊かな食事が取られていました。

都市部では、流通網の発達により市場で肉類・魚・野菜などを簡単に手に入れられるようになり、多様な食材を楽しめるようになりました。

みんな「お腹いっぱい食べれて幸せ!」な状況で、肥満が続出するほど食生活が充実していたと言われています。

現代イギリスより充実してる

このような飽食で疲れた胃腸をすっきりさせるため、この頃から生野菜(グリーンサラダ)も食べられるようになり、栄養状態もバッチリ。

田舎の牧師の日記にも、

最初のコースは、茹でた鶏肉数羽とタン、茹でた羊の脚、ケッパーとバタープディング。

2番目は、鴨のローストとグリーンピース、アーティチョーク、タルト、ブランマンジェ。

夕食後は、アーモンドとレーズン、オレンジとイチゴ、マウンテンワインとポートワイン。

今年初めて私が収穫したグリーンピースとイチゴ。

とても楽しい一日を過ごしました ^ ^

ジェームズ・ウッドフォード「田舎牧師の日記」より

などと優雅な料理の様子が残されており、当時のイギリス人がなかなか良いものを食っていたのは間違いなさそう。

産業革命説

ここから現在のイギリス料理の惨状に至った原因は、いくつか考えられます。

その中でも最大の原因とされているのが、18世紀後半から19世紀にかけて起こった産業革命による人々の生活様式の変化であります。

農村の崩壊

まず最初に崩壊したのは農村部。

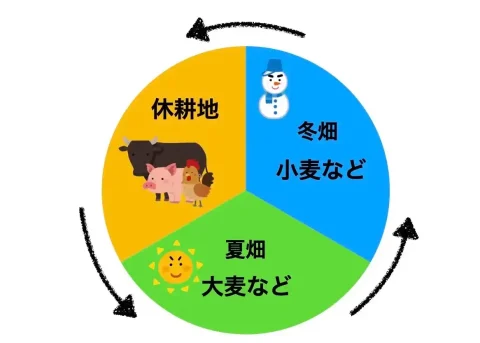

中世以降、イギリスでは三圃制という農法が行われていました。

これは、農地は同じ作物を連続して育てると土地が痩せてしまうため、農地を夏畑、冬畑、休耕地に三分割し、毎年農地をずらしていくシステム。

農地を順ぐりに使う

畑の分割や作付け計画は村全体で決められ、農作業も村全体が一致団結して行っていました。また、村のみんなが利用できるゾーンもあって、家畜の放牧、木の実やハーブ、ベリー類の収穫、薪の調達などができました。

このシステムによって、農村部は強いつながりを持った共同体となったのです。

農閑期や収穫期には祭りが行われ、村全体でご馳走を作り楽しむ機会も多くありました。

こうしたご馳走作りは調理方法を継承する機会でもあり、イギリス料理の重要な基盤だったのであります。

しかし、徐々に資本家や地主による土地の囲い込みが行われ、多くの農民が土地を失い、生活の基盤を失いました。土地を持たない農民は小作人として地主に仕えるか、都市部へ移住するしかなく、農村部の共同体は崩壊。

共同体の崩壊によって、それまで伝えられてきた料理の技術も失われてしまいました。

また、都市部の増加する労働者を支えるために農業効率化がどんどん進み、生産される品目は生産効率を重視した麦やジャガイモばっかりになり、食材の多様性も失われました。

以下は、18世紀までレシピ本に載っていて、19世紀以降のレシピ本から消失してしまった食材の一例です。

肉

鹿、ウサギ、鳩、白鳥、キジ、雷鳥、去勢肥育鶏

フルーツ

カシス類、プルーン、ブルーベリー、バーベリー、干し葡萄

野菜、香草

セージ、ニンニク、フェンネル、クレソン、ローズマリー、たんぽぽ、えんどう豆、ローズウォーター

酒類

林檎酒、ワイン、ワインビネガー

香辛料類

ショウガ、サフラン、シナモン、七都めぐ、丁子、黒胡椒、白胡椒、オレンジ、レモン、マンダリン、アンチョビ

なお、この頃ついでにサラダも消滅しました。

流通する野菜の種類が激減したのと、農村部の共同体が崩壊して誰か作った野菜なのか分からなくなったことで、家畜の糞尿に塗れているかもしれない野菜を生で食べることは超ハイリスクになってしまったのです。

こうしてイギリス人は茹でるか揚げるかしたイモばっか食べるようになります。

過酷な都市部

都市部の人々の生活はもっと悲惨。

ロンドンなど都市部でも、18世紀までは自宅の庭で野菜を育てたり家畜を飼っていたりと、わりと自給自足的な食文化がありました。

しかし、人々が工場で働くということは、朝から晩まで働かされるということ。

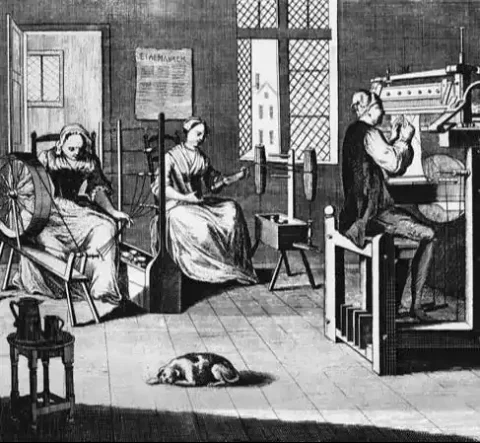

それまでの労働というのは、家の中で製品を作って販売するという形態。なんだかんだ、ちょこちょこ休憩したり、自分のペースで仕事ができたわけです。

家内制手工業ってやつ

それが、産業革命によって働き方が大きく変わってしまいます。

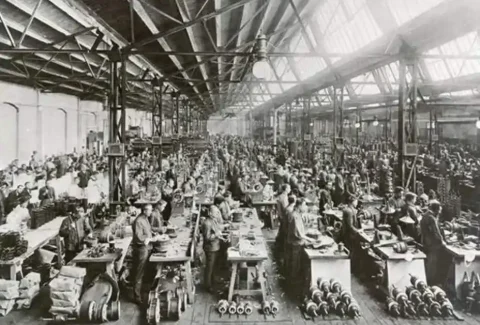

産業革命というのは、要は石炭を燃やして蒸気で巨大な機械を動かして、大量生産を行うシステム。

したがって、石炭がもったいないので、機械が動いている間は労働者はみっちり仕事をしなくてはならないわけです。

地獄の工場労働

かの有名なマルクスの「資本論」によれば、

女工たちは1日平均16時間半、だが社交シーズンともなれば30時間休みなく働いた。彼女たちの「労働力」が萎なえてくると、シェリー酒やポートワイン、コーヒーが与えられ、労働を続けさせられたという。

とのこと。これはもうジャック・ハンマー。

名シーン

もちろん、これで肉体が強くなるはずもなく、疲弊する一方。

家に帰って料理する気力など残っておらず、萎びたベーコンを硬いパンに挟んで食べるか、フィッシュ&チップスなどを買って帰るか。

というかそもそも、工場労働者の多くは農村から来た人々であり、すでに共同体の崩壊によって料理の仕方など誰からも教わっていないのです。

召使いを雇えるくらいの中流階級でも、その料理する召使が庶民の出自なので料理法が分かっていない。したがって、適当に調理された食材を食べるしかないという状況でした。

実際、加熱方法ひとつとっても、18世紀までは、「塩茹で」「蒸す」「オーブンで焼く」「炙る」「油で揚げる」「炒める」「遠火で熱する」など様々な方法がありました。

しかし、19世紀以降は「塩茹で」「オーブンで焼く」「油で揚げる」の3種類に減少。

また、味付けも塩と胡椒しか使われなくなり、あとは食卓で酢やケチャップなどで自分で味付けするという習慣が定着しました。

こうして19世紀前半までに、あっという間に美味しいイギリス料理は消滅してしまったのです。

もっと貧困層になると、腐りかけのベーコン一切れとほとんど水みたいなスープを飲んで空腹を凌いだとか、工場長が飼育している豚の餌を盗んだとか、悲惨な話がいっぱいあります。

当時の貧困層

とはいえ、これってもう200年くらい前の話。なぜその後も一向に味が復活する様子が無いのか。

これにはいくつか仮説があります。

アングロ・サクソン味覚音痴説

一つ目はアングロ・サクソン味覚音痴説です。

イギリスのルーツはアングロ・サクソン系ですが、飯が美味いとされるイタリア、フランス、スペイン等はラテン系。

ラテン系といえば、古代ローマもそうです。

根拠はこれだけ。

混血もかなり進んでいて信憑性は乏しいですが、俗説としてはかなり広く信じられています。

フランスに対抗した説

これも俗説ですが、仲の悪いフランスに対抗してしまった説もあります。

イギリスとフランスは、基本的に仲が悪いです。

歴史的に、百年戦争(1337年〜1453年)、イタリア戦争(1496年〜1559年)、三十年戦争(1627年〜1629年)、九年戦争(1689年〜1697年)、スペイン継承戦争(1702年〜1713年)、七年戦争(1756年〜1763年)、アメリカ独立戦争(1778年〜1783年)、フランス革命戦争(1793年〜1802年)、ナポレオン戦争(1803年〜1815年)と、都合9回も衝突しておる。

で、食文化だけでなく文化全般で、フランスの方が上な雰囲気があります。

それが悔しいイギリスは、「メシなんかどうでもいいんだよ!」と強がっているうちに、本当にどうでもよくなってしまったというもの。

この説も信憑性はよく分かりませんが、似たような事例で「アメリカ人がコーヒーをよく飲む理由は、イギリス人が紅茶を飲むから」なんて話があります。

アメリカは元々イギリスの植民地だったので、最初期にアメリカに移住した人々はみなイギリス人であり、紅茶も大好きでした。

しかし、イギリス本国が、アメリカに輸入される茶葉に税金を課したことにより、アメリカ人が激怒。

そして1773年12月、ボストン港に入港した東インド会社の船から、40tもの大量の茶葉を海に投棄する事件(ボストン茶会事件)が起こりました。

ボストン港をティーポットにする

これ以降、アメリカにおいて紅茶を飲むことは非国民的であるとされました。でも温かい飲み物は欲しいので、代わりに薄めのコーヒーを飲むようになったというわけ。

イギリス料理も、これと似たような話では無いかという説でした。

キリスト教の影響説

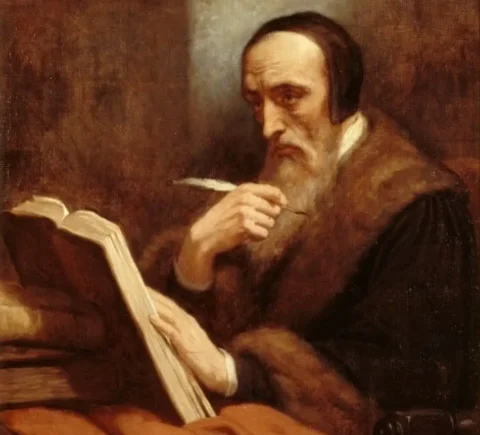

キリスト教というか、プロテスタントの教義が原因ではないかという説。

飯が美味いとされるイタリア、フランス、スペインなどは、カトリックの国。

一方、プロテスタントの国といえば、イギリス、ドイツ、スイス、オランダ、北欧諸国などで、どれもあんまりメシが美味そうなイメージがありません。

プロテスタントには、質素・禁欲・倹約を重視する倫理観とか、豪華な食事や贅沢な宴会は無駄遣いと見なす価値観があります。

清貧を唱えたカルヴァン

これが美食の追求を邪魔した、まずいメシに文句を言わない文化が作られたというのは、なんとなくありそう。

もう一つの原因

という感じに、どの説もまあまあ説得力があり、どれか一つにメシマズの原因を特定するのは困難。むしろ、ここまでに出た全ての説が複合的に影響していると考えた方が自然かもしれません。

そして、最後にご紹介するのは、こうした流れで飯が不味くなったイギリスに、トドメを刺したと言われる一冊の本をご紹介します。

イギリス料理の特徴

そもそも、イギリス料理はどういうふうに美味しく無いのか。

変わった食材の組み合わせや、味付けがタンパクなことも要素の一つありますが、それよりも何よりも、やはり風味や旨味を無視した調理法にその問題点があります。

以下、2chの古いコピペ。

2.輪切りにする

3.大鍋に雑草と一緒にぶち込んで水から煮る

4.ひたすら煮る

5.親の敵かというぐらい煮る

6.地獄の様に煮る

7.煮汁を全部捨てる

8.パッサパサになった身に咽せる程酸っぱいビネガーをドボドボかけて葉っぱと一緒に食う

823 名前:水先案名無い人[sage] 投稿日:2012/11/20(火) 14:00:11.82 ID:vmVi2LtWP

料理名はちょっと失念したが、要は「肉と野菜の煮込み料理」なんだが。・まず、好きな肉と野菜を用意する

・肉は適当な大きさに切り分ける。野菜は皮や芯を取り、やはり適当な大きさに切る

・水を張った鍋に材料を全部ブチ混んで、煮る

・とにかく煮込む、煮込んで煮込んで煮込む

・これでもかと言うぐらい煮込み、肉と野菜がクタクタになり、肉と野菜の旨みがスープに全部出たら

・スープを全て「捨てる」

・残った肉と野菜に好みの調味料を付けて食う

824 名前:水先案名無い人[sage] 投稿日:2012/11/20(火) 14:15:25.10 ID:Tsfcn1IvO

旨味・風味の抜け切った食材に塩や酢をかけて食べるのが、現代イギリス料理の特徴。

しかし、これまで見てきた通り、本来のイギリス料理は調理法も味付けも多様なものでした。産業革命あたりで一度崩壊したとはいえ、時代が進めば料理も復活しそうなものです。

その復活を阻止した要因の一つとされているのが、次にご紹介する書籍であります。

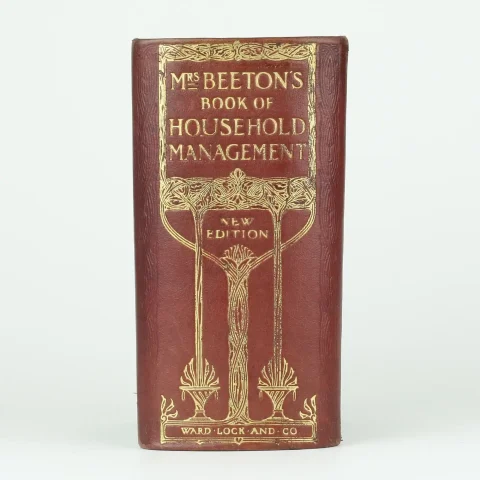

イギリス料理のバイブル

上のコピペの元ネタは、『ビートン夫人の家政読本(Book of Household Management)』という本に載っているレシピです。

分厚い

日本での知名度は低いですが、イギリスではどの家庭にも必ずあるとされる、究極の家事ハウツー本。

1861年に刊行されて以来、めちゃくちゃ売れまくったベストセラー。イギリスでは聖書の次に売れたとまで言われています。

著者のミセス・ビートン。美人。

この本は、労働階級の家庭の主婦向けに、いかにして良い家庭を築くかを教えるために書かれたもの。

私は常々、主婦が作る不味い夕食と片付かない生活ほど、家庭の不満の元凶となるものはないと思っています。このため、これらの場所の魅力に対抗するためには、主婦は料理の理論と実践に精通し、快適な家庭を築き、維持するための他のすべての技術に完全に通じていなければならないのです。

したがって、その内容はファッション、保育、畜産、毒、使用人の管理、科学、宗教など多岐にわたっていて、その中でも特に料理に重点が置かれています。

スープ、魚、肉、デザート、エスニック料理など幅広いレシピが大量に掲載されおり、18世紀以降のイギリスの主婦たちのバイブルとして親しまれてきました。

今でも増補・改訂され続けていて、今ではそのレシピは数千にも上っています。

これらのレシピの特徴は、とにかく火を通しまくること。

19世紀のイギリスの食材の鮮度・衛生度が劣悪だったことから、火を通しまくるのは仕方ないこと。しかし、この本があまりに売れて普及しすぎた結果、そのままイギリス料理のスタンダードとなってしまったのだと考えられます。

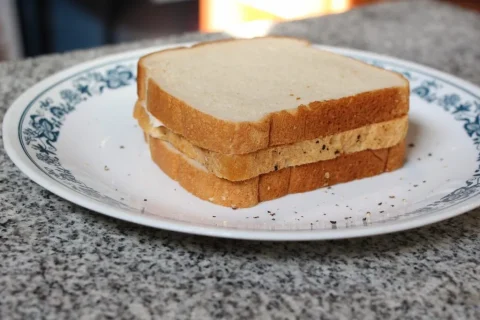

ちなみに、この本の中で私が一番好きなレシピはこれ。↓

いかがでしょうか、このパンをパンで挟むという圧倒的なセンス。

よかったらゴールデンウィークにでも作ってみてください。

参考文献・サイト様

小野塚知二「イギリス食文化衰退の社会経済史的研究」

実は昔は美味しかった?イギリス料理は何故まずくなったのか

A journey in time through the culinary history of Britain

労働時間の人類史 ーヒトがエデンの園を出てからー

食文化からイギリスを知るための55章

路地裏の大英帝国

Forme of Cury

Mrs. Beeton’s Book of Household Management

コメント

待ってましたー

更新ありがとうございます

>どうだ、美味しそうだろう?

きぃくやしい(ハンカチを噛み締める

>>パンをパンで挟むという圧倒的なセンス

これ粉物(麺類含む)で、飯やパンを食う日本人(特に大阪人)の自爆にならんか?

相変わらずの面白さ

復活ほんとうにありがとうございます

私の食に対する持論の一つが、「食文化は中流階級が作る」です。なぜなら上流階級は数が少ないし見栄のために服とか家とか、あと食でも客のための食(茶と茶菓子など)に金をかけるためです。

日本の食文化は町民(中流階級)が豊かな江戸時代に一気に発達した。

その頃イギリスは産業革命で資本家と奴隷のような労働者の2極化し中流が少なかった。

ここに大きな差がある気がしています。

産業革命の弊害でかすぎんよ

»4

このパンでパンを挟むのは、究極超人あ~るに出てきたおかゆライスに近いものを感じるから、粉もので米を食うのとは微妙に違うのでは?

産業革命によって破壊された、農村共同体。失われたのは郷土料理だけでなく、数多くの文化もまた失われた。たとえば、祭り。日本には地方ごとに多種多様なお祭りがあるが、イギリスにはないとのこと。産業革命の先駆者であるイギリスは、たくさんの先行利益を受けることができたわけだが、失われたものもまた大きいのだ。