厳選サイト様記事紹介

「人を撃つ」という行為に強い抵抗感を持つ人間。

「同種同士で殺し合うのは人間だけ!」という話は、よく耳にします。

しかし、実際に人を撃てない兵士の事を想うと、なんだかんだいっても人間はけっこう優しい生き物なんだと分かりますね。

ただ、この事実は第二次世界大戦が終わるまで各国軍にきちんと認識されることはありませんでした。

ライフルを撃っても撃っても、なぜか敵が死なない。

これは、銃の性能が低いせいだと思われ続け、銃の性能の向上はますますエスカレートしていきました。

そしてついに、「機関銃」という最凶の飛び道具が登場することとなります。

機関銃とはなんぞや

機関銃というのは、要するに、「引き金を引き続ければ」「自動的に弾丸を連射」できる火器であります。

当たり前ですが、普通の銃というのは、装填→発射→装填→発射→装填→…というサイクルで運用されます。

素早く連射をするには、この「装填」という工程をいかにスピーディーに行えるかにかかっております。

そのために考えられたのが「後装式」という仕組み。

前込め式のマスケットと比較して、飛躍的に射撃間隔は短くなったのであります。

しかし、いかに熟練兵であろうとも、手作業で装填する限り、数秒はかかってしまいます。

この「手作業の限界」を超えるには、発射と発射の間に必ず発生する「装填」を省くという発想の転換が必要でした。

あらかじめ装填しとく。

もっとも素朴な発想としては、あらかじめ何発も装填しておくというもの。

この発想は、16世紀とかの結構早い段階で実現されています。

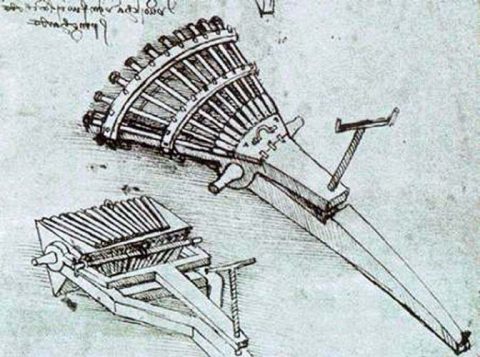

10連ハンドキャノン

レオナルド・ダ・ヴィンチのアイデア

超リボルバー

どれも、全部装填しておくのは手間ですが、一度装填してしまえば全弾撃ち尽くすまで連射可能です。

これらの兵器がイマイチ主流になれなかったのは、工業技術が未熟でカラクリの信頼性や耐久性が低かったため。

そして、結局撃ち尽くした後は、たっぷり時間をかけて装填しなくてはならないため。

「だったら戦列歩兵を並べたほうがいいや」という当然の結論に至ってしまったのであります。

そんなわけで、実用的な機関銃が完成を見るのは、19世紀半ば。後装式の普及と金属薬莢の実用化まで待つことになります。

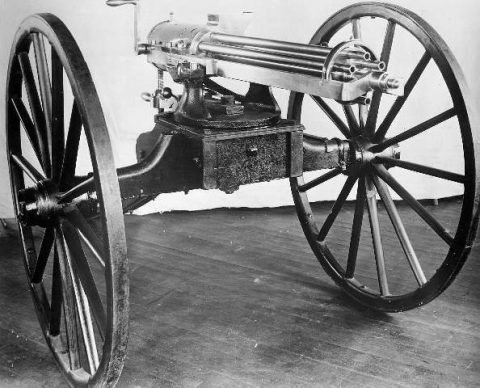

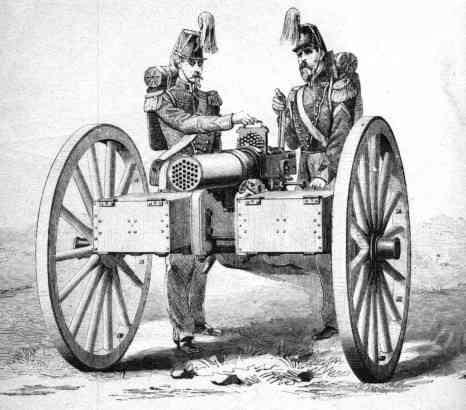

ガトリングガン

初期の機関銃として最も成功を収めたのは、かの有名な「ガトリングガン」。

武田観柳が愛用するなど、日本でも非常に高い知名度を誇る機関銃であります。

このガトリングガンを開発したのは、アメリカ人発明家のリチャード・ガトリングさん。

心優しき発明家

後部のクランクを回すと、円形に配置された薬室・装填機構・銃身が一体となって回転。

そうして、次々に装填→発射→排莢→…を行うという仕組み。

「装填」という工程を機械化することに成功したのであります。

弾を撃ち尽くしても、すぐに次の弾倉を継ぎ足せば、また連射できる優れものでした。

毎分200発という桁外れの連射能力を持っていました。

ガトリングさんが機関銃を開発したきっかけは、南北戦争での死亡者の大半が病死だと知ったため。

こうした不毛な死を少しでも減らすため、彼は機関銃の実現に没頭するようになり、1862年にガトリングガンを完成させました。

この銃があれば大部隊を編成する必要はなくなり、その結果、戦闘や疾病にさらされる兵士は大幅に減るだろう。

やさC。なお

ガトリングガンの「性能」

当時のライフルは、1分間に5〜6発撃てればいい方。

100人分というのは大袈裟にしても、40人分くらいの活躍はしてくれるものと思われました。

しかし、その活躍は、ライフル兵40人分どころではなく、1000人分以上。ガトリングガンを握った途端、兵士はガンガン敵兵をぶっ殺すようになったのです。

というのも、ガトリングガンは重くて持ち運びも大変、さらに射撃中も弾薬の補給が必要になるので、基本的に3人以上で運用されるものです。

3人以上で運用するということは、射撃手は仲間から常に「監視」される状態なのであります。

そうなると、「理想的な」「勇猛な」兵士であろうとするのが人間の心理。敵を撃たないとかいう選択肢はあり得ません。

また、細かく照準を合わせず、敵のいる方向に向かって撃ちまくる兵器なので、わざと照準を外すということもできません。

その結果、ガトリングガンは、無慈悲に機械的に敵を射殺する兵器となったのです。

敵が散らばる野戦ではイマイチ使いにくい兵器でしたが、敵が固まって突撃してくるような防衛戦や敵の動きが制限される海戦では、無敵の強さを誇りました。

このことは、発明者であるガトリングさんすら予想しなかった「性能」でした。

初期の機関銃あれこれ

ところで、この時期には様々な機関銃がカンブリア紀の大爆発のごとく開発されていました。

その中で特に有名なのがフランスの「モンティニー機関銃」と、アメリカの「コーヒー・ミル」です。

モンティニー機関銃別名:ミトライユーズ

モンティニー機関銃は、ガトリングガン登場の10年前にフランスで発明された最初期の機関銃です。

1つの筒に多数の銃身が組み込まれており、後部のハンドルを回すと弾を発射できる仕組みになっています。

その連射性能は毎分100発、さらに、装填も金属薬莢を並べた給弾板を交換するだけのお手軽さ。

さらに、火薬量が多い実包を使うことにより、射的距離は1.8キロにも及びました。

性能面では文句のない兵器でしたが、超極秘兵器として開発されていたため、この機関銃が兵士に渡されたのは戦争開始直前。

で、いざ実戦では故障が続出した上、渡された部隊も「どうやって使えばいいの?」と戸惑い、全くの役立たずとしてお蔵入りしました。

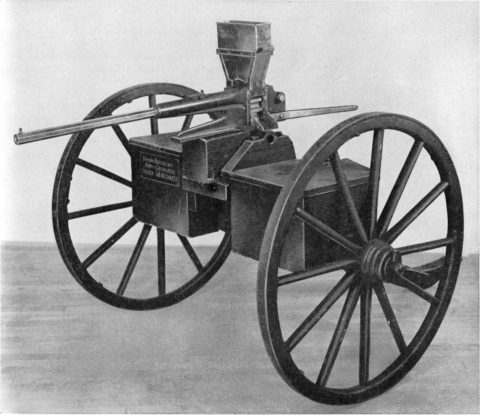

コーヒー・ミル

「コーヒー・ミル」ことエイガー機銃は、ガトリングガンより2年早い1860年に開発された手回し式機関銃です。

こちらは南北戦争中にリンカーン大統領の前でデモストレーションをしたところ、即座に64丁購入され、実戦投入もされました。

しかし、こちらも故障が多い上、兵站部門が「弾を使いすぎてムダ」と難色を示したり、やはり前線の兵士は使い方がイマイチ分からず、重要拠点においといただけで、目立った活躍はしていません。

この時代の機関銃は、「故障が多く、使いどころが分からない」、もてあまし気味な兵器でした。

機関銃の完成

というわけで、ガトリングガンを除いて、あんまり華々しくないデビューを果たした機関銃。

しかし、ついに1884年、現在の機関銃の元祖ともいえる「マキシム機関銃」がイギリスで開発されました。

ガトリングガンなどこれまでの機関銃は、手回しやモーターなど「外部動力」がないと動かないものでした。

一方、このマキシム機関銃は、弾が発射される時に発生する反動力とスプリングを利用することで、自動連射を実現しています。

驚きの毎分600発!

こうして、射撃における「装填」という工程は完全に無くなり、「トリガーを引けば弾が切れるまで連射しまくる」銃が歴史上はじめて登場したのです。

このマキシム機関銃は、当時欧州で活況を呈していたアフリカ植民地化競争に初めて投入され、破壊的な戦果を挙げました。

機関銃vs「土人」

1886年、鬼畜イギリスがスーダンを領有するために侵攻した際は、イギリス軍部隊500人とスーダン軍14000人が衝突。

しかし、たった6挺のマキシム機関銃により、無謀にも突撃してきたスーダン軍のうち11000人を軽くミンチにしました。もちろんイギリス側は死傷者0。

また、1893年にローデシア(今のジンバブエ)で起きた反乱でも、50人のイギリス軍部隊(機関銃4挺)が5000人のマタベレ族戦士を粉砕しました。

この圧倒的な武力。

ガトリングさんが夢見た「機関銃によって、大規模な軍隊を組織する必要をなくしたい」という夢は、こうして現実のものとなりました。

ただし、それはあくまで機関銃を一方のみが所有した場合のこと。

日露戦争の場合

両軍が共に機関銃を装備していた場合はどうなるのでしょうか。

大規模な戦争において、初めて機関銃が運用されたのは、1904年の「日露戦争」でした。

旅順攻囲戦

日露戦争における最大の激戦といえば「旅順攻囲戦」。

日本軍が、ロシアの重要拠点である旅順港を攻め、見事に陥落させた戦いであります。

この戦いでは、日本軍は保式機関砲48丁、ロシア軍はマキシム機関銃43丁をそれぞれ保有していました。

日本軍死にすぎワロタ…

この時代の機関銃の最大の欠点は、重くて動かせないこと。

つまり、防御側は自軍要塞に機関銃を据えて迎え撃てばOKですが、攻撃側は機関銃を運用できず、小銃を抱えて突撃するしかありませんでした。

防御側のロシア軍は、深い壕や各種障害物、更に電流が流れる鉄条網などを設置し、日本軍の侵攻スピードを鈍らせるよう最大限の工夫を凝らしていました。

そんな要塞に対して行われた総攻撃など、失敗するに決まっているのであります。

もちろん、日本軍は機関銃の配備された要塞の危険性は察知しており、総攻撃に先立って火砲380門で11万3000発というかつてない規模で猛爆していました。

これは日清戦争で使われた全砲弾量をも上回る規模でしたが、期待ほどのダメージを与えることはできず、突撃を仕掛けた日本軍兵士は次々に機関銃の餌食となっていきました。

この戦闘をロシア側から見た外国人武官は、本国へ次のように報告しています。

第一回総攻撃で、日本軍は15,860名もの死傷者を出しました。

日清戦争の全死傷者を1日で上回る犠牲者が発生したことを知った大本営は、「桁を間違ってるんじゃないの!?」と確認したと言われています。

しかし、機関銃の恐ろしさは、なにも日本軍だけが味わったわけではありません。

ロシア軍死に過ぎワロタ…

日本軍は、第一回総攻撃でなんとか占領した拠点にさっそく機関銃を運び込みます。

これに対し、ロシア軍は拠点を取り返そうと突撃。見事に返り討ちに遭いました。

つまり、ロシア軍も機関銃に対する対処を知らなかったのです。

機関銃への対策

それ以降の攻撃では、日本軍は単純な突撃は避け、ジグザグな塹壕を掘り、ギリギリまで近寄った距離から突撃する方針に変更します。

機関銃の射程内での移動を極力避けたのです。

また、歩兵突撃にあわせてロシア軍の銃眼を機関銃で狙い、援護射撃を行う戦術なんかも採用されました。

そうして、日本は大出血を強いられながらも旅順攻略に成功しました。

この戦いにおける死者は、両軍とも1万5000人を超えたと伝えられています。

日露戦争の教訓

同じく日露戦争の黒溝台会戦では、日本軍54,000人に対して、10万人近いロシア軍が奇襲をかけました。

この猛攻の矢面にたったのは秋山好古少将率いる秋山支隊8000人。

ロシア軍の襲撃を察していた秋山少将はかき集められるだけの機関銃を集め、−20度の氷土に気合いで塹壕を掘り、防衛線を構築していました。

冬季戦を得意とするコサック騎兵でしたが、機関銃の弾幕を突破することはできず、撤退。

こうした苦しい戦いを経て、日露戦争は「機関銃で防衛された拠点は、どれほどの兵力をもってしても突破できない」という教訓を残しました。

実際、日露戦争を観戦していた武官は、機関銃を軍隊にもっと導入するように求めています。

10年後…

では、この約10年後に勃発した第一次世界大戦ではどうだったのでしょうか。

結論から言うと、日露戦争から欧州は何も学んでいませんでした。

当時のヨーロッパ各国の将官たちは、

「植民地や極東の土人どもとは違い、勇猛な精神を持った我々の兵は一度突撃すれば機関銃など恐れるに足らず」

と本気で考えていました。

この考えは、第一次世界大戦が始まってすぐに叩きのめされます。

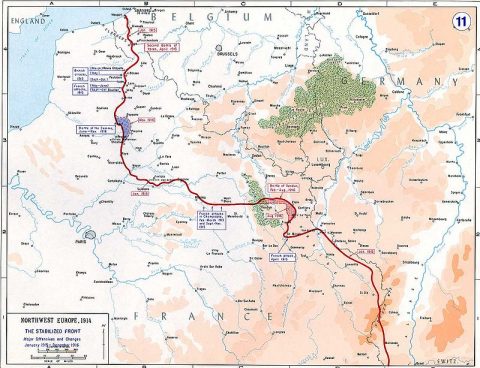

ドイツvsフランスの場合

第一次世界大戦で、ドイツはまずベルギー方面からフランスに侵攻してパリを占領、返す刀でロシアを倒すという壮大な「シェリーフェン・プラン」を策定していました。

その一方、フランスもドイツが攻めてきたらドイツ南方のアルザス=ロレーヌ地方を占領する「プラン・17」を計画しており、ドイツのベルギー侵攻とともに予定通り進軍します。

当時のフランス軍の戦術は「突撃!突撃!突撃!」。エラン・ヴィタール(攻撃精神)があれば敗北しない!という信念でした。

とにかく、がむしゃらにドイツに向かって突撃します。

一方、ドイツは機関銃を使った。

イギリスやロシアが必死にドイツ軍を食い止める中、フランス軍は勝手に突撃して損害を増やしていましたとさ。

フランス陥落間近と思われましたが、フランス軍はタクシーを総動員して援軍を送りまくるという奇策に出ます。

援軍には攻撃精神が叩きこまれてない新兵が多かったためか、なんとかドイツ軍撃退に成功します。

その後は両軍は手詰まりとなり、仕方なく地面を掘り始め、数ヶ月でベルギーの海岸からスイス国境まで塹壕が張り巡らされました。

通称「西部戦線」

膠着

繰り返しになりますが、塹壕戦では圧倒的に防御側が有利になります。

第一次世界大戦序盤の激戦により、この事実はようやく世界に認識されました。

騎士道精神を打ち砕かれたフランス・イギリス軍指導部も、しぶしぶながら機関銃を導入。ドイツ軍も、さらに多くの機関銃を求めたのです。

しかし、双方が塹壕にこもる戦いは、膠着を生み出します。

塹壕の中の敵を効率的に攻撃する方法は存在せず、両軍ともできうる限り塹壕を掘って相手の塹壕に近づき、突撃をもって相手の塹壕を占領するしかありませんでした。

そんな膠着状態を解決すべく、各国は試行錯誤を繰り返しました。

懐かしのクロスボウを使用して敵の塹壕に爆弾を投げ込む

↓

命中率低杉

敵の塹壕までトンネルを掘る

↓

時間かかり杉

大砲を撃ちまくる

↓

砲撃準備の時点で敵にバレて避難される

…。

というわけで、膠着状態の打開に向け、各国は新たな技術・兵器を追い求めるようになりました。

現代兵器の母

その過程で生まれたのが、毒ガスであり、戦車であり、飛行機です。

つまり、機関銃は第2次世界大戦で大々的に使われた兵器の母と言っても過言ではありません。

また、機関銃自身も、歩兵と一緒に突撃ができるように、軽量小型化していきます。

その結果、現在に繋がるアサルトライフルが開発されました。

サブマシンガンは拳銃弾をつかう機関銃で、警察特殊部隊などでよく使われています。

これもまた、塹壕戦で取り回しやすく、火力を高めるために開発されたものでした。

機関銃の登場が、この先すべての戦争を変えたと行っても過言ではありません。

この先、どのような銃が開発されていくかはわかりませんが、当面は機関銃の息子たちが戦場を支配していくのでしょう。

というところで、長らく続いた飛び道具シリーズを終わります。

次からはまた小ネタ系で頑張ります。

コメント

1!

乙でした。シリーズ通して楽しめました。

>>機関銃は第2次世界大戦で大々的に使われた兵器の母と言っても過言ではありません。

そう、別にこれは兵器だけでなく戦術においても同じことが当てはまるように思います。

少数精鋭の騎士を破った方陣以来、銃兵はともかく数を揃え、質など度外視でともかく密度を高めることが第一でした。その一例が戦列歩兵。軍隊には一部の教育を受けた士官と、畑からとってきた兵士がいればそれでよかったわけです。

けれど機関銃の登場以来、大部隊での突撃は自殺行為に等しくなりました。(もちろん朝鮮戦争の人民義勇軍のように人命と引き換えの勝利を得ることは可能でしたが。)

その機関銃による弾幕を突破するために様々な戦術が開発されました。その一つが浸透戦術。

これは少人数の部隊を分散させて攻撃することで敵陣地の突破を図るものです。

そのためにはかつてのように一部の士官だけではなく、下士官にも十分な教育と指揮権を与えることが必要となります。

WW2を経てこのような散兵戦術は進歩を続け、そしてそれに従って兵士に求められる教育やコストは増大してきました。その末路が現在先進国でみられる志願兵制です。現代の兵士、特にパイロットなどの特殊技能を持ち、戦局を大きく変える能力を持つ兵士はまるでかつての騎士のようです。

こうやって軍制がまるでループするかのように変わっているのはなかなか不思議ですね。

今後新たな革新がおこるまで、こうした傾向は続いてくんでしょうか。

一般庶民としては、徴兵されないという意味でありがたい話ではありますが。

機関銃を小型化すると今で言う汎用機関銃に繋がるんでね?

まあアサルトライフルと一緒か

※2

まるで現代の兵士は騎士のよう、って例えは面白いなーって思った。歴史は繰り返すんだねぇ

面白かったです!

だったら戦列歩兵を並べたほうがいいや←草

大変面白かったです。

お疲れ様でした。

次はターミネーター並べるか最終戦争かガンダムファイトなんだろうなぁ

エゲレス軍 「あの棒なんだろ?」

土人 「ブッ」

エゲレス軍 「吹き矢かよwww」

乙でした

書籍化希望。

素晴らしいシリーズでした。

いやー、おもしろい

銃シリーズの締めとしてよかったよ

うん。「映像の世紀」でも、第一次世界大戦で、この話と似たシーンがあったね。

興味深い話で面白かったです

軍靴のバルツァー に出てきた歩兵部隊用速射銃のデザインの元ネタが見れたのもw

※2の騎士のよう、って例えは凄いと思った

現在の軍組織が騎士のよう、だと次の着地点としては大量の素人で現軍組織を倒せる勢力の出現・・・?

シリーズ通して読んで満足しました。

機関銃強すぎワロタ→塹壕、戦車、飛行機、毒ガスで対抗

城壁強すぎワロタ→坑道、亀甲車、投石機、疫病戦で対抗

こう考えると、今も昔も人間の考える事ってスケールが違うだけで、変わらないですね。そのスケールがツァーリボンバクラスになると、もう後戻りできないんですけど。

土人はヒドスw

※16

「兵器」というハードだけでなく、「ドクトリン」というソフトも重要よ。

飛び道具シリーズ、面白かったぞ!

>>ロシア軍の襲撃を察していた秋山少将はかき集められるだけの機関銃を集め、−20度の氷土に気合いで塹壕を掘り、防衛線を構築していました。

気合いww

ナチュラルに出てくる武田観柳に草

つまり、機関銃は第2次世界大戦で大々的に使われた兵器の母と言っても過言ではありません。

↑「1次大戦」では?

や〜、面白かった。

※21ですが、合ってましたね ミスったミスった

浸透戦術は犠牲になったのだ…

話の流れの犠牲に…

榴弾砲の進化はなしですかそうですか。

欧州人無能

猿と熊が戦ってるンゴwwとしか思ってなかったんやろなあ

二ベル「塹壕の倒し方、しらないでしょ。俺らはもう知ってますよ」

※15

次はAI制御のドローンかな

破壊されても遺族補償しなくていい、拷問されても情報を吐かない(ハッキングは知らん)、PTSDとか人権とか正義の反対は別の正義とかぬるいこと言わない

暴力装置としては理想的やね

そうそうこれから戦車、飛行機(最初は気球)が出てくるんだよね

相変わらずこのブログは面白いな

ついでに浸透戦術で塹壕を攻略したプルシロフ将軍がいるんだよな

乙でした。

※15,28

畑から取って来るくらいのレベルで簡単に量産できるアンドロイド兵、なら完全にSF

ただ先進国は人のコストが高くなりすぎてるし、機械なのは間違いないだろう

で、機関銃を攻撃するために

歩兵数人で持ち運べる大砲(歩兵砲)を開発して

敵の機関銃陣地を砲撃で吹き飛ばす戦術が生まれる。

機関銃は便利で有効な火器なので

前線の部隊が大量に欲しがったけど

複雑で高価な武器だったので

弾を連射するだけの

(弾を拳銃弾に変えれば単純で安価に作成できるので)

サブマシンガン(代用機関銃)が

開発されて前線に送り出された。

※15

それはひょっとしたらF5アタックかもしれない。

ふむ

次がドローンになって数で攻めるようになって、戦いかたがループする、か

コメントの方も興味深い分析だなあ

人より機械が安くなり、人並みの戦闘ができるようになれば十分考えられるね

重機関銃とグレネードつけた人間大のキャタピラ無人ロボを歩兵代わりに投入するとか

※32

そしてサブマシンガンは塹壕戦やら近距離戦やら歩兵の突撃ではなかなか有効だった

でもオープンボルトファイアリングであの大きさで拳銃弾連射しても、大体の交戦距離の200~300mじゃまったく当たらなくて使い物にならなかったと

そんなこんなでアサルトライフルや軽機関銃が出てきたと、そういう流れだね

機関銃が開発された下地には、実用的無煙火薬の発明(B火薬)、弾丸の被甲、ライフル銃身製造技術の向上がある、でないとすぐに弾詰まりしてとても実用品にはならなかった。

「日露戦争から欧州は何も学んでいませんでした」と管理人氏は書いてあるけど、各国の観戦武官もプロだし、その効果と導入を本国に報告勧告している、フランス陸軍参謀本部でも、日露戦争教訓集で歩兵用小銃と砲兵の項とは別途に、機関銃の項が加えられているほど、新しい兵器に関心が高まっていた。さらに新しい戦争の情報通信伝達手段である電信と電話も各国から注目されて導入が喚起されていた。工具では塹壕を掘るスコップを全兵士に携行させるべきだ、という報告もなされている。

むしろ極東の二流の戦争と軽視され無視されたのは、部隊運用とかの戦術だった。

というか各国の武官が導き出した最終的な戦訓は、「機関銃で防御された陣地もひたすら攻撃することで破れる、日本軍の精神力がそれを可能にした」で、そっちの攻勢主義や精神主義の方がWW1のフランスの作戦計画第17号などに影響を与えた。

欧州は日露戦争から学んでいたけど、単に見通しが甘かっただけ。

高性能で多角的な判断が出来る人工知能が出来れば案外早く人間の兵士はロボットに置き換わるかもな

それでその技術が民生利用されてごくごく普通に人型ロボットが我々の生活を支えてくるようになるが、ひとたび戦争が起こると数が重要だと民間の人工知能ロボットが軍隊に徴収される。

人間が出兵する人間の兵士を見送るというこれまでの当たり前の光景が、今世紀後半には人間が出兵する元家事手伝いの人工知能ロボット兵士を見送る という世界になってもおかしくはないな、そのときは平時に民間に如何に多くのロボットを供給し、それをどれだけ効率よく戦闘ロボットに書き換えることが出来るか? が戦争の勝敗を左右しそう。

次は可愛い美少女ロボが戦争の主役になるんです?(池沼)

これまでの記事を見ると無人兵器の発達って恐ろしい話になるな

陸戦できる無人兵器なんか出てきたら戦争の変化のターニングポイントになりそう

長編シリーズお疲れ様です、自分からは調べないジャンルだったから楽しく読ませてもらったよ

次からは小ネタ系になるとのことなのでまた流れも変わるだろうけど

このシリーズのコメント欄で長文に対する賛否があったことについて自分なりの意見

昔のコピペまとめと違って管理人が自分で題材を選び記事にするスタイルである以上

コメント欄での指摘や補足はあって然るべきだと思う

それらのコメントも「面白かった」といった感想同様に記事に対して出てきた考えだし

しかし他人に自分の考えを聞いてもらおうと発言しているわけだから文の長さで敬遠されたんじゃ意味ないし

長文の連投を嫌がる人がなぜそう思うのかについて考えてもいいと思う

詳しい長文コメントは記事を見て興味を持った人がさらに詳しく知ることのできるいい機会だけど

長く書いてるうちに脱線して記事をきっかけにした知識自慢になってしまう可能性もあるし

同じ内容を伝えるにしても推敲して記事に対する指摘・補足の要点のみに絞った文章を書くことはできるはず

それでレスが付いて返す必要があったらまた書きこめばいいと思う

このブログもコメント欄も誰か一人の我がままで成り立っているわけじゃ無いから

なるべく皆が納得できる落としどころを見つけられるといいな

おもしろかった!

※36

まあ、其れが真実だろう。

機関銃は登場からして派手だから、劇的兵器と感じるけど

実際は、無煙火薬を使用する小口径高速尖頭弾を使用する連発ライフルが、

現代と、近代の分岐点だろう。

これは技術的特異点と言っても良い物だと思う、

騎兵はゴミになり、めくら打ちの砲兵はリストラの憂き目にあい

物理と、数学の支配する弾道学の時代が訪れた。

これは、人命が計算に基づいてすり潰される時代の到来を意味し

日露が其のはしり、WW1がその絶頂だった。

多分一兵士の死の無意味さと言う点では、これが歴史のピークだと思う。

機関銃対策の発展でもう一記事いける

水槽とか

ドローンなのかF5アタックなのか、それとも、日本鬼子やISISクソコラのように萌えやギャグに持っていくか。鬼女やカミカゼじゃあのさんという存在もあるな。

割と手軽に徴兵という※15の指摘の答えは、インターネット及びそれを利用したサイバー空間が舞台だと思う。

特に今は、海外の翻訳及び反応まとめブログもあるから先進国では直接的な軍事衝突はあまり起こりえないのではないだろうか。甘い考えだが。

機関銃をまとめるならバレルの冷却技術も掘り下げてほしかったな

乙でした!歴史の新たな側面が見えました。

小ネタも楽しみにしております!

3人以上で運用されていたガトリングガンを1人で撃ちまくってた武田観柳は、

剣心ほどじゃないけど割と人外だったのか!

それはさておき今回の記事もとても興味深く、面白かったです。

戦争は発明の母とは良く言ったものですね

AK48はー?

毎回面白く読ませて貰ってます!

こうしてみると有史以来戦術と兵器はイタチごっこを繰り返しているんだねー

現代で言えばステルス機が先行気味だけど、カウンターステルス性能が確立すればアドバンテージは低くなるね

※15、※43

サイバー空間が舞台で、現在既に発生している対騎士用の戦法は「一般市民によるテロ行為」とかかな?

これはムスリム過激派が行っている事だけれども、ネットを最大限に利用してテロを瞬時に世界各国へ宣伝し、それらがニュースとなって世界中の若いムスリム達を感化させて兵士化する。兵士になった連中は各々が世界各地でテロを起こし、それが更に喧伝されて新しい兵士を産む。グローバル・テロリズムって奴だね。

軍隊と戦うわけではないので練度の差も考える必要は無いし、不穏の種を撒くだけならばこれ以上の戦法はないと思う。

おもしろかったです。

つぎも期待してます。

お

ガトリングは人名だったのか

ガトリングのガトリング感は異常

とても面白かったです。

次は塹壕戦攻略からの戦車の誕生と第一次世界大戦以降の戦略の推移などを扱ってくれると嬉しいです。

やっと終わったか、楽しかったけど流石にテーマに飽きるね

面白かったけど

銃とくれば、剣や刀なんかもやってみて欲しい

武田観柳がまるで歴史上の人物かのように平然と紹介されててワロタ

戊辰戦争に参戦したくない長岡藩が中立を保つ外交カードとして利用した逸話しか引き出しに無かったから為になった

おもしろかったわあ 次も期待してます!

武器の変遷から兵士心理に辿るってのは目から鱗だったなー

やっぱ読ませる文章描くよねーめちゃくちゃ面白かった

機関銃からの流れで戦車ネタや名戦車/迷戦車の話も書いてほC

欲を言えばFIAT2000のような多砲塔戦車特集も…

そのうちに人間が操る機械同士の戦いになり(無人機やドローン)

インターネット上での戦いへの発展(サイバーテロなど)

なんだかネトゲ対戦やラジコン大会みたいだよな

正直、未来の戦争は考えるだけで憂鬱になる・・・

中世ぐらいの戦争が限定されている時代ならともかく

現代の戦争観では無人兵器が~機落とされたから、割に合わんのでやめる~

なんてことにはなりそうにないような・・・・

結局、「人間」を殺すために敵国本土でテロまがいの作戦を実行する羽目になるんじゃないだろうか?

無人機ならそれをたやすく可能にする

「ロボット兵士たちの戦争」を読むとそんなグロテスクな未来が見えてくる・・・

最近は

「銃自身が敵をねらい」「弾自身が敵を追いかけ回す」

そんなダレでも百発百中のロボット銃がでてきたそうで

次世代戦闘機の構想に無人機を引き連れコントロールする機能というのもあるそうだし

今が「騎士」だとするなら次世代はさながら「魔法使い」かな

第三次世界大戦がどうなるかは分からないが

第四次世界大戦は石と棒による戦いとなる

みたいなこと言った人いたよね

撃てない兵士が多かったというのは知っていましたが、それと技術の発展を絡めるというのが素晴らしい着眼だと思います。

※29

ブルシロフは浸透戦術使ってないよ。

よくブルシロフ攻勢が浸透戦術の元祖や先駆のように言う人がいるけど、これに先立つ1年前には既に浸透戦術の為の突撃部隊が組織されている。

ブルシロフ攻勢は当時の常識を超える長大な戦線で大兵力による全面攻勢を仕掛けたもの。

当時の常識ではどこかしらに戦力を集中させて突破するものだが、あえて全戦線で一様に攻勢を仕掛けることで、攻勢の開始時期やどこに予備兵力を投入すれば良いか適切な判断をさせずオーストリア軍司令部を混乱させた。

逆に言えば戦力を分散させてしまっているので、これ以降は通用しなくなる。

一方のドイツの浸透戦術は、少数精鋭の突撃兵による敵陣の薄い箇所への奇襲的突破・後方への浸透で、敵陣を混乱させた後に主攻となる部隊が前進して戦果を拡大した。

※15

ゲリラ戦術やテロリズムはある意味それに近い

※63

アインシュタインか

あの発言はどうなんだろうね

たぶんかなり皮肉で言ってたんだろうけど

いつまでたっても争いをやめず、素晴らしい技術もすべて戦争に使う人類の愚かさを言っていた感じがするし

当時冷戦真っ最中だったしあの人核嫌いだったし

次はロボット兵士か

バルドシリーズの世界か

お疲れ様でした!こんなに更新が待ち遠しいなんて久しぶりでした!

AIドローンとかロボットに変わるかもってコメントあるけど、本当にアメとかが軍人さん全部ロボットでー、となったらハッキングイッパツで世界最大の軍隊が乗っ取られるんでしょ?リスク高くない??

ハッキングイッパツってすげーな 魔法みたいだ

戦争以前に銀行とか企業の情報機器がハッキングイッパツで乗っ取られたら世界征服できんじゃね?

ww1初期の損害の多さは機関銃だけじゃなくて欧州の軍の戦法そのものの問題も大きかった、ナポレオン時代の軍隊にライフルを持たせたようなもんで欧州軍の特徴だった

整列しての攻撃を行ってる、それも走ったり伏せたりはしないマスゲームのように

ビシッと並んでザッザッと進撃してくる、そりゃ機関銃で薙ぎ倒されるのは当たり前だった

※71

ハッキングイッパツで乗っ取れる技術があるならもうすでにそいつに世界征服されてるよなw

ねえ、「機関銃」と「自動小銃」ってどう違うの?もしかして同じもの??

週に一度は更新してほしい(´・ω・`)

※74

重機関銃とアサルトライフルは全然違うだろ?

たぶんこれじゃ分からんか

機関銃って言うと3人とかで運用する、ブローニングM2みたいなのが思い浮かぶ

簡単に動かせないほど重く、威力・命中率が高く、銃身変えれるて連射もできる感じ

大してアサルトライフルって言うとAK47やM16みたいなのが思い浮かぶ

軽く、一人一丁持つような奴

それぞれググれば分かると思うけどこんな感じ

最近はアサルトライフルと弾融通できる軽いマシンガンも出てきたりして、区別はなくなってきてるけど、基本はこんな感じかね

まあこれ以外にもいろいろあるけどね

機関銃はベルトに弾入ってていっぱい打てるとかその他もろもろ

そもそもが進化経路の違いみたいなもんだから

自動小銃はマスケット→ボルトアクションライフルからの進化形

機関銃は拠点防衛用の大型連射銃からの進化形 みたいな

まあそれはこの本文でよく解説されている通りさ

三脚設置して多人数で使い要塞や装甲車なんかに積むのが機関銃で、戦場で個人が携行するようなのが自動小銃だと思えば大体はいいと思う

さすがに軽機関銃・バトルライフル・アサルトライフルを厳密に定義しろと言われたら俺みたいな専門外のにわかミリオタには答えられん

まあそんな感じ

※74

基本的には機関銃と自動小銃の違いはその用途じゃないかな。

機関銃はとにかく弾をばらまくためのもの。

特に一般的な自動小銃と同じ5.56mm弾を使用した小型で持ち運びのできるものは『人を殺せるか』って部分ともかぶるけれど当てるなんてことは必要なく、とにかく撃ちまくって敵を制圧=動けなくすることが基本的な任務だね。(いわゆる分隊支援火器って呼ばれる奴やつ)

一方自動小銃は、連射もできるライフルでしかない。

もちろん機関銃のように弾をばらまくことはできるけれど、弾倉や銃身の関係からあんまり向かない。だから基本的には敵を狙って一発ずつ打つことになる。訓練動画や米軍の実戦映像とかを見るとよくわかると思う。まぁ中東の民兵はAKを腰だめでぶっ放してるけれど・・・

言い換えれば、自動小銃はかつてのボルトアクションライフルのような一発打つごとの操作が必要ないようにしたもので、連射機能はその副産物でしかないってことかな。

もっとも最近はファミリー化とかいって自動小銃を分隊支援火器として使用したりすることもあるのでその境界は曖昧なものだけれど。

フランスのルイ16世は、機関銃の元祖のような兵器を売り込みに来た商人を牢獄に放り込んだそうだ。

「これがあれば陛下はヨーロッパすべてを支配できるようになります」

「余がそんな野蛮な人間に見えるか、こやつをおしおきせい」

重機関銃と歩兵が持つ突撃銃は求められるスペックが違いすぎる

第一次大戦時の突撃銃は連射機能より一発の威力を重視してたしね

5.56mmが使われだして分隊支援用の軽機関銃と突撃銃の住み分けが曖昧になっただけ

重機関銃と突撃銃を同列に考えるのはあまりにも無理がありすぎる

↑

第一次大戦時に突撃銃は無い。

現代核兵器とテロリズムの時代も兵器の進化がもたらした時代だよな~

米欄の戦争も面替わりしてるというかサイバーやらロボットやら面が増えまくってる感じだ

8ヶ月に渡って楽しく読ませていただきました。

つまり武田勝頼は織田の鉄砲隊に対して、まず塹壕を掘り相手の種子島の射角外から矢、火矢の曲射や投石投槍を以って対抗するべきだったのですね。勉強になります。

この記事読むまで日清戦争の死者がわずか2万人足らずったったってことを知ってすごい驚いたよ

しかもそのうちの8割が病死らしいから戦闘の死者は実質4000人程度ってことかね

国家同士の戦争で死者がその程度って思ってしまうのはそれだけにWW1以降の戦争が狂ってるってことの証明なのかね…?

ソ連なんかはWW2で死者2000万人とか出してるし

未来の世界では戦争はこんなありさまですよーって昔の政府首脳に伝えたらどう思うんだろうかね?

どう思うんだろうな・・・

まともな首脳なら「こんなことにならないよう今のうちに国を強くして覇権を握っておこう」、とか考えるのかね

ひどい場合は「自分が生きてる間大丈夫ならどうでもいいや」、かな

所詮そんなもんだろうと思ってしまうが、悲観かな?

そして大量に死者が出たことをトラウマにして、自国民に損害が出てもろくに守ろうともしないとか、空爆しても地上兵力で占領せず無意味な攻撃に労力をさく軍ができあがると。

もう軍の存在意義がないな。存在意義という点では武士や騎士が発生した頃より劣っているぞ。

※84

その結果、軍事先進国間では、自国が崩壊しても全面戦争はしなくなっちゃった。

ソ連なんて、核兵器から戦車までてんこ盛りに持ってたけど、それを使ってバクチ打つよりは崩壊する方を選んだ。弱い物イジメの戦争はできても、もはや同格同士のガチ勝負はしないんだよね。

Hello. And Bye.

「World of Guns: Gun Disassembly」って無料ゲームで銃器や兵器の仕組みを学んだけど考えた奴は頭おかしい(褒め言葉)

※15

攻撃機乗りのエリートが現代の騎兵なら、それを破るのは大量のラジコン兵器を駆る大量の庶民ゲーマー兵かも。

そしてガトリングよろしく高性能AIの登場が大量の庶民ゲーマー兵を廃業にして、より高性能なAIを開発するハッカー兵同士の闘争になる。

その後ハッカー兵の頭脳を凌駕するAI兵が登場して、そのAI兵が自分自身を御破算にしてしまうような超兵器を開発するのだろうけど、それが発動したとき人類は果たしてどうなるのか…デジタル機器が一切使えなくなって、アナログな道具しか使えなくなっちゃったりして。

関係ないけど同種同士で殺し合うのは人間だけってのはガセ

イルカとかシャチとか知能高い奴はやる

ちなみに知能低い場合餌足りてても共食いとかする

生命ってクソだな!皆で無機物なろーぜ!

>>36

それを称して『何も学んでない』つーのよ。

下っ端がいくら学んで研究しても指揮権を持つトップを含む軍大半が共有してなければ、経験(敗北)を経て学ぶ以外に何もないのと同じよ。我が国も手痛い経験を繰り返してるんだから、賢い下っ端である君こそ分かっておくれよ。そうでないと、またまた繰り返すわよ。マジで。

>一方、ドイツは機関銃を使った。

これ、「映像の世紀」だと逆にドイツ軍が機関銃にやられまくった、って内容になってたんだよね

「映像の世紀」が結局、アメリカのプロパガンダ作品だったせいもあるんだろうけど、結構細かいところまでドイツのネガキャンやってたんだなーと、改めて感じたわ

ロボット兵士の時代かー

そんなもんが実用化される頃には民間の労働市場にも大量に導入されているだろう

単純作業はもちろんの事、熟練を要するような職人芸的仕事もどんどんロボットが奪っていくんだろうねぇ

人工知能が発達すれば一部のホワイトカラーも必要なくなる

そしてますます特定の理系オタク万歳の時代に…

ロボットが仕事をこなし、ロボットが生産を担い、ロボットが戦争をし人を殺す、、

なんか人間って存在が技術の発展につれてますますダメになっていくような、、

>>94

アメリカの遠隔操作攻撃機が。

「低価格ミサイル」「中価格ミサイル」「高価格ミサイル」の切り替え機能付きで茶、噴いたわ。

合理的ではあるけど。

「ま、こいつは安いのでいっか(コーヒー、ズズッ。 ポチ)」っで殺されるとかw

日本のミリオタは本当にレベルが低い

管理人さん、番外編としてリボルバーを始めとした拳銃の歴史についてまとめていただけないでしょうか?

機関銃あたりから枝分かれした歴史があるように見えたのですが

人を殺せないのは人を殺した事がないためで1人殺したらあとは関係なく殺せるようになるらしいwので軍事教練とかで死刑囚の銃殺を取り入ればまぁそこまで違和感なく殺せるようになると思う。あとは薬とかでマインドコントロールすれば完璧

遅ればせながらゴール

めちゃくちゃ読みやすくて面白いシリーズでした

※98

そういう兵士たちが復帰できる社会があるならいいんじゃない

飛び道具(弓&銃)の歴史。非常に面白かったです。(小並感)

単なる「技術史」ではなくて、背景にある「社会」とか「人間心理」とか絡めての説明というところがよいですね。

というか、主はそもそもそういう方向の人なんでしょうね。

実は個人的に、昔の戦争(の歴史)への「疑問」があってですね。

例えば、インカ帝国が征服されたのには、色々(どうやっても勝てない)理由がありますけど、

そのひとつに「鉄器持ってなかったから」というのがありますよね。

「銃病原菌鉄」というくらいだし。

疑問。青銅の武器って、RPGなんかでも、初級プラスαぐらいの武器扱いですけど、

「鉄と銅(もしくは製鉄以前の武具)」では「集団戦闘」において、そんなにも差があったんでしょうか?

もちろん「生産技術の継承」とか「技術者を大量に養えるだけの富の蓄積」とか、

単純に「物理的な硬度、切れ味、耐久性の違い」とか…

「鉄器を持つ民族」と「持たざる民族」とでは、その前提が存在してる時点で既に「大差」がついてる。…というのは、わかります。

けど、それこそ「馬」や「火薬」といった「軍事技術のブレイクスルー」ほどの「圧倒的な大差」なのかなぁ?と、いまひとつピンとこないんですよね。

長文失礼しました。今後の参考にでも。

飛び道具の戦術を含んだ歴史、心理的要素を含んだ話を含んで面白かったです。

火薬を使った爆発系の兵器、てき弾や迫撃砲など銃と方の隙間の兵器なども番外編で取り上げるとおもしろいのでは。

爆発系の兵器は、航空機という運搬手段と組み合わさると究極の飛び道具に成っています。手榴弾や迫撃砲などは、本編の終章の第一次大戦辺りでの塹壕戦ぐらいまで密接に関連して読んでみたいです。

面白いしわかりやすいですね

何度も読んでるが面白いな。

飛び道具の話は面白いので、石の話から定期的に読み直してます。

またやってほしい。

今更こんな事を書いても仕方がないのですが・・・

記事自体は凄くいいのに準備した画像の一部がおかしい。

ボルトアクションライフルの画像はかなり特殊な使用法をしている。

一般的なライフル弾ではなく拳銃弾を無理やり発射する後付けキットの

ように見える(厳密にはなんだかわからん位なんかおかしい)

マンガの画像はガトリングガンではなく普通の液冷式機関銃だ。