厳選サイト様記事紹介

地上最強を目指してなにが悪い!

人として生まれ男として生まれたからには、誰だって一度は地上最強を志すッ

地上最強など一週たりとも夢見たことがないッッ

そんな男は一人としてこの世に存在しないッ

「それが心理だ」とはいうものの、俺たちは、ガキ大将とか父親の拳骨とかで、とっくにその夢をあきらめてしまっているわけです。

その上、腹も出始め、髪も薄くなりつつあり、夕暮れ時には目がかすむし、加齢臭も気になり始めておる。ここから腕力でのし上がるのはちょっと無理。

そんな俺たちが、なんとかして地上最強になる方法は他にないのか。

そこで思い至ったのが征夷大将軍。

源頼朝や足利尊氏など、幕府を開いた男たちが就いた、実質的に日本最強の役職というイメージです。

なんとかして征夷大将軍になれないものか。今回は、その可能性を探ってみました。

まつろわぬ民との戦い

将軍の定義

まずは、分かるようでよく分からない「将軍」の定義の確認から。

将軍というのは、もともと春秋時代に中国で生まれた役職名です。

「軍を将(ひき)いる」という意味で、君主から独立して軍事行動を行える大きな権限を持っていました。この辺はキングダムとかのイメージで良いと思います。

これが日本にも伝わり定着。奈良時代の法律である養老律令の中で、次のように定められました。

5000人以上ならば、そこから副将軍・軍監を各1人、録事2人を減らすこと。

3000人以上ならば、さらに軍曹を2人減らすこと。

それぞれ1軍とすること。3軍ごとにそれを統括する大将軍1人を置くこと。

養老律令 軍防令24条

というわけで、将軍は1万、大将軍は3万もの大軍を率いる重要なポジションなのであります。

将軍いろいろ

基本的に、古代から中世にかけて日本は大和朝廷が支配してきましたが、それはまつろわぬ民との戦いの歴史でもありました。

土蜘蛛、蝦夷、熊襲、隼人など。

おそらくは異なる民族であり、大和民族との同化を拒み続けたこれらの勢力は、大和朝廷にとってたいへん頭の痛い存在でした。

土蜘蛛などは、後世に妖怪扱いされちゃうくらいですから、かなり大変だったことが伺えます。

妖怪版の土蜘蛛

こうした手強い勢力と戦うため、朝廷は様々な「将軍」を任命することになります。

征夷将軍(東北担当)

征東将軍(東側制圧)

征戎将軍(九州方面)

征狄将軍(日本海側)

…など。

夷とか戎とかっていうのは、中華における異民族の蔑称、東夷・西戎・北狄・南蛮から来ています。こうした様々な将軍職のなかでも特に武門の誉とされたのが、鎮守府将軍。

奈良時代、宮城県あたりに設置された鎮守府という機関の長であります。

蝦夷の抑止、監視、統治のために東北に常駐するこの役職は、武家の最高栄誉職。源氏、平氏、藤原氏といった武家の名門が務めました。

征夷大将軍の誕生

で、それらとは別に征夷大将軍という役職が登場したのは、平安時代。794年のことでした。

様々なまつろわぬ民を順次やっつけていく中で、「特別に強力な東夷である蝦夷を攻略するぞ!」という強い意志が、この征夷大将軍という呼称に込められた想いであったと考えられます。

これは特別に派遣される臨時の役職であるからして、命令に従わない部下は一兵卒であっても上級将校であっても独断で死刑にして良いと天皇から直々に許され、絶大な権限を持っていました。

歴代の征夷大将軍

ここで、歴代の全ての征夷大将軍を見てみましょう。

1. 大伴弟麻呂(おおとも の おとまろ)。

794年に任命。資料が少なく画像なし。

文献上、初めて征夷大将軍と明確に記された人物。東北遠征で一定の成果を上げたと思われますが、その功績の多くは副官であった坂上田村麻呂によるものでした。

最終的に、朝廷での官職は従四位。現代でいえば常務取締役くらいまで出世しました。

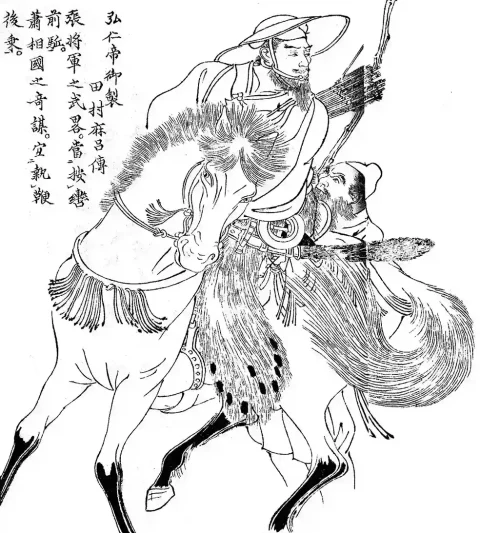

2. 坂上田村麻呂(さかのうえ の たむらまろ)

797年と801年に任命。征夷大将軍の中の征夷大将軍であります。

758年、武門の誉れ高く天皇の信頼も厚い家柄である、坂上氏の次男坊として生まれ、36歳で大伴弟麻呂の副官として大功を上げました。

その功を認められ、征夷大将軍に出世。蝦夷の英雄阿弖流爲(あてるい)をやっつけて東北地方を平定しました。その他、悪路王や大嶽丸といった鬼を成敗したとか、色々な伝説が発生していて、半ば神格化された偉大な将軍であります。

最終的には大納言の官位を得るほどの出世をしました。

3. 文室綿麻呂(ふんや の わたまろ)

811年、813年に任命。

厳密には征夷将軍で、大将軍ではありません。坂上田村麻呂の後任として東北の蝦夷制圧に尽力しました。

最終的には中納言まで出世。

4. 源頼朝(みなもと の よりとも)

1192年に任命。鎌倉幕府を開いた武家の棟梁。

・・・・と順番にやっていこうと思いましたが、ちょっと数が多すぎるので断念。

とりあえず気になるのは、3番目の文室綿麻呂(〜816年)から、4番目の源頼朝(1192年〜)まで、300年近く空白期間があるという点。

実際のところ、文室綿麻呂以降も蝦夷の反乱は発生していましたが、もはや征夷大将軍を任命して三軍を派遣するほどの脅威ではありませんでした。

つまり、本来の意味での「征夷大将軍」の役割は、大伴弟麻呂から文室綿麻呂まで、791年から816年のわずか25年で完遂されたということなのであります。

復活の征夷大将軍

東夷の脅威が薄れてからおよそ300年、このちょっと忘れられていた役職が復活したのが鎌倉時代であります。

将軍より偉いこと

1185年、源平合戦に勝利した源頼朝が、鎌倉を拠点に武家による統治を開始。

源頼朝が苦労して戦ってきた木曽義仲や源義経などは、武士のトップである鎮守府将軍の末裔でした。そうしたライバルを倒した後、武家の棟梁として君臨するには、将軍より偉い地位が絶対に必要だったのです。

そこで源頼朝は、朝廷に対して「将軍より格上の地位をよこせ!!」と要求します。

ここで朝廷が候補に上げたのが次の4つ。

征東大将軍:木曽義仲が任命された役職ですが、最期が討ち死で不吉なのでNG。

惣官;平宗盛が任命された役職。壇ノ浦で負けて処刑されたのが不吉なのでNG。

上将軍:過去に前例ないのでNG。

征夷大将軍:ずいぶん昔の役職だが、あの坂上田村麻呂が就いた役職なのでGOOD!

という判断を経て、1192年に源頼朝を征夷大将軍に任命したのであります。

武家の棟梁として

一般的に、権力を生むのは人事権と賞罰権と言われています。

人事権(官職を与える権限)は朝廷が死んでも手放しませんでしたが、征夷大将軍は部下を(上級将校であっても)独断で裁くことができるので、強力な賞罰権を持っていると言えます。

本来天皇だけが持つ大権を委譲してもらうこと、これが鎌倉幕府の権力をいっそう強めることになりました。

こうして、頼朝以降、元々は蝦夷を討伐する役職であった征夷大将軍が、武家のトップとして君臨するための役職に変貌したのでした。

歴代の鎌倉幕府将軍9人はもちろんのこと、続く室町幕府の足利尊氏から義昭までの15人、そして江戸幕府の徳川家康から慶喜までの15人。その全員が征夷大将軍に就任しています。

なお、征夷大将軍の役職は明治維新とともに廃止され、以後その役職に就いた人はいません。

征夷大将軍の条件

それぞれの幕府の2代目以降はまぁ流れで就任したわけですが、肝心なのは初代がどのように就任したかです。

源頼朝、足利尊氏、徳川家康。

この3人は、全員清和源氏の血筋であります。源頼朝が清和源氏であったため、それ以降の武家の棟梁たる征夷大将軍は、清和源氏の血筋であることが慣例となったのです。

氏とは

というか、俺たち日本史苦手勢にはいまいちピンとこない、清和源氏とかいう概念。

そもそも氏というのがイマイチよく分からん。ファミリーネーム?的な意味であることは分かるが、氏と姓と苗字の違いが分からんわけです。

そこでまずは、そこらへんを整理します。

氏(うじ)

氏というのは、古代から続く貴族・豪族の男系の血筋を示す名称です。この血族集団を氏族と言います。

地名や、大昔からの名前とか、朝廷での職業、宮家(天皇になれなかった皇族の家)とか、色々な由来があります。

氏の中でも特に代表的なのが、天皇から直々に氏を賜わった藤原氏、橘氏、源氏、平氏です。この4つはまとめて源平藤橘と総称されております。

その他にも豊臣、出雲、尾張、紀、諏訪、吉備、葛城、和邇、穂積、蘇我、阿曇、久米、物部、大伴、丈部、額田部、膳、海部、磯部、阿曇犬養、鳥取、長谷部、金刺、他田、建部、刑部、日下部・・・など、多くの氏があります。

歴史上の人物の苗字にも、けっこう多く登場するので、日本は血統が大事なんだと分からされます。わりと身近にいそうな名前も多く、実は偉い家系の人だったということもあるかも。

姓(かばね)

姓は、有力な氏族に対して天皇が与えた称号。

ざっくり言うと、その氏族の格付けや役割を示すための称号で、氏とセットで使用されるのが基本となります。

メジャーなところでは、臣(おみ)、連(むらじ)、造(みやつこ)、真人(まひと)・朝臣(あそみ)、宿禰(すくね)なんかがあります。

例えば、「臣」は高貴な血筋、「連」は豪族や軍事指導者、「朝臣」は皇族以外で最上位、みたいな感じでそれぞれ意味があります。

苗字(みょうじ)

氏族という血縁集団よりもうちょっと細かい家族集団を示す名称です。

平安時代後半くらいから武士が地名とかを元に名乗り始めました。

諱(いみな)

これは、いわゆる固有名。山田太郎の太郎の部分です。

ここまでを踏まえて、色々な将軍の正式名を見てみると、次のようになります。

源朝臣頼朝

源朝臣尊氏※足利は苗字

源朝臣家康※徳川は苗字

赤が氏、青が姓、黒が諱ね。

ちなみに家康の出自である松平家は、自称源氏ではあるものの、元々は大したことない家柄。

三河守(三河国の地方長官)就任の際には、家康の出自があまりに嘘くさいため却下。

そこで、怪しい家系図を「発見」し、藤原氏の末裔に鞍替えして、無理やり三河守に就任しました。しかしいざ幕府を開くときには、藤原氏のままでは征夷大将軍になれないので、今度は元の源氏を名乗っており、もう好き勝手やっています。

清和源氏とは

というわけで、「源氏」というのは氏の一つであります。

その中でも、56代天皇である清和天皇の孫にあたる経基王(つねもとおう)が、皇族から臣下に降りる際に「源」の氏を賜り、源経基となりました。ここから続く血統が、清和源氏なのであります。

源経基。清和源氏の祖。

「源」というのは、源流は皇族だよという意味合い。

この源経基自身はそこまで実績のある人物ではありませんが、その子孫がめちゃ優秀。初めは藤原摂関家に協力して地位を確立し、その後は関東方面の乱の鎮圧などで活躍して東国武士団を掌握。その流れから源頼朝が登場するのです。

続く足利尊氏も立派な清和源氏の出自です。徳川家康は血筋はインチキです。

清和源氏の血統は現代も続いており、清和源氏同族会という集まりが兵庫県の多田神社で今も行われているようです。

清和源氏発祥の地、多田神社。

俺たちはどうすれば良いか

ちと長くなってしまいました。

ここまでを踏まえると、征夷大将軍になるまでには次の3ステップを経ることになります。

①まず武士団を結成するなどして、武力で天下を取ります。

②清和源氏の血統であること証明する書類(家系図など)を探します。なければ作成します。

③天皇陛下に任命してもらいます。これは以下の理由からちょっとハードルが高いです。

・現憲法下で天皇が任命できるのは、総理大臣と最高裁長官だけ

・征夷大将軍は既に廃止されている

結論

すいません、やっぱ無理っぽい。

コツコツ頑張ろう。

参考文献、サイト様

高橋富雄「征夷大将軍:もう一つの国家主義」

関口崇史編「征夷大将軍研究の最前線」

「系譜で辿る日本史」

源氏なのに「徳川三河守“藤原”家康」って、どういうこと?

wikipedia「征夷大将軍」

コメント

織田信長は平氏を自称していましたよね。征夷大将軍など眼中になし、既存の権威に縛られない気概を感じます。

伝源頼朝像についてぜひ!

クッソ読み応えのある記事、聡ずかしくないの?(ありがとう)

征夷大将軍は源氏でなければなれない説は最近否定されてるように思えるんですが実際のところどうなんでしょうね?

武力で天下を取れる実力があるなら

法改正もできるので問題ないのでは?

ちょっと武士団結成してくるわ

蝦夷の征伐は途中から全然関係ないんか…面白い

コロナで逝ったかと思っていたぞ!!

更新したってことは生きてるって事だよな…

てめぇヨォ〜〜なーんで更新しねえんだヨォ〜〜!!!???

現行昭和憲法の制定過程は不正なので、明治憲法にロールバックするという論理は、実権を握れば不可能ではないが、明治憲法自体が内閣総理大臣を征夷大将軍としない法体系(故に陸海軍統帥権は天皇に持たせている)。

つまりは実権を握り自称征夷大将軍となるか、侵略占領して本国から征夷大将軍に任命してもらうことが現実解。

頼朝のくだりで官僚が前例主義なのは今も昔も変わらなくて面白い

>これは以下の理由からちょっとハードルが高いです

①②も十分ハードル高い…高くない?