邪馬台国畿内説と九州説まとめ

前回の記事で、魏志倭人伝の記述は、とりあえず九州に上陸するまではそこそこ正確っぽいことが分かりました。

そう、ここまではね。

問題は、そこから先。

普通に行くと海の上になっちゃう。

そこで、魏志倭人伝の記述を読み換える必要が出てきます。

かの有名な「畿内説」と「九州説」は、魏志倭人伝の記述のどこを間違っていると見なすかという点が一つの対立軸なのであります。

畿内か九州か

畿内説

単純に言うと、畿内説は「方角が間違っているよ」というスタンス。

「不弥国から南へ水行20日で投馬国へ至る」の部分を、あえて東に進んでみる。

つまり、瀬戸内海をグイグイ進んで行きます。

畿内説の場合の行程

そうすると、若干距離に誤差はあるものの、見事に畿内へと到達します。

この行程は一つの説で、他に日本海ルートや太平洋ルートもあるので、わりとあやふやです。

九州説

一方の九州説は、「距離が間違っているよ」というスタンスです。

そもそも、魏志倭人伝には、帯方郡から邪馬台国までトータル12,000里と書かれています。

そして、帯方郡から伊都国までの距離を足して行くと、既に10,500里ほど進んでいます。

帯方郡〜狗邪韓国:7,000里

狗邪韓国〜対馬国:1,000里

対馬国〜一支国:1,000里

一支国〜末盧国:1,000里

末盧国〜伊都国:500里

伊都国は「福岡県糸島市」なので、そこから南方1,500里(=115km)くらいのあたりに邪馬台国があるはずだと考えられます。

九州説の場合

この場合、投馬国までの「水行20日」とか、そこから邪馬台国までの「水行10日陸行1月」というのは、誇張表現だという風に解釈します。

畿内説有利

もちろん、上にあげたそれぞれの説のルートはあくまで一例にすぎません。

他にも無数の解釈があって、プロアマ問わず実に多くの人々が、それぞれの解釈で持って邪馬台国の位置を推定しています。

ただ、逆に言うと、それだけ自由に解釈できる余地があるわけで、魏志倭人伝の記述だけで邪馬台国の位置を確定させることはもう不可能でありましょう。

しかし、考古学的には、今のところ畿内説が圧倒的に有利と言われているみたい。

纒向遺跡

魏志倭人伝では、邪馬台国は7万余もの建物があったと書かれています。

7万余戸というと、人口換算で30万人規模。

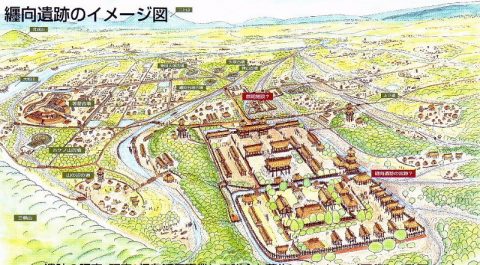

そこに当てはまりそうなのが、纒向遺跡(まきむく遺跡)という超巨大遺跡。

これは、奈良県北部にある3〜4世紀頃の遺跡なのですが、その時代としては異例の大きさを誇る遺跡であります。

纒向遺跡はここ

2km×1.5km=3km2の広さに大型の建物がいくつも計画的に配置されていることが分かっていて、なおかつそこにあんまり生活の痕跡が見られないため、超巨大な祭祀空間だったのだと考えられています。

広大すぎて、まだ全体の5%くらいしか発掘調査ができてない

この纒向遺跡は街じゃないことがミソ。

この時代に、祭祀の為に、巨大な祭祀空間を構築できる権力を持った国が畿内にあったという点で、特筆すべき遺跡なのであります。

箸墓古墳

卑弥呼は死んだ。死後は直径100余歩の大きな塚が作られ、奴婢100余人が殉葬された。

魏志倭人伝に寄れば、卑弥呼は直径100歩の塚に埋葬されたとされています。

魏の時代の1歩=約1.45mなので、卑弥呼の古墳は直径145mクラスのでっかい古墳だと思われます。

前述の纒向遺跡には、箸墓古墳(はしはか古墳)という前方後円墳があります。

前・方・後・円・墳……見事な……

この箸墓古墳の後円部分の直径は約160m。サイズ的にも割と近い。

で、ここに埋葬されているのは、日本書紀によると「倭迹迹日百襲姫命」という女性です。

読み方は、「やまと とと ひ もも そ ひめ のみこと」。

読みにくい。しかも誰だかよく分からない。

調べてみると、この女性は7代孝霊天皇(←実在するか不明)の娘。8代崇神天皇(←実在したっぽい)の叔母にあたります。

ただの女性ではなく、トランス状態で神様の意向を伝えたり、オオモノヌシという神様のお嫁さんになったり、まるでシャーマン的な行動をしたとされています。

この姫様は、夫のオオモノヌシが蛇だったことに驚いて尻餅をついて、その拍子に箸が陰部に刺さって死ぬという微妙な最期をとげます。(だから箸墓古墳なの。)

彼女のシャーマン的な行動が卑弥呼とダブって見える事などから、現時点での卑弥呼の正体候補No.1とされています。

ただ、女王と皇女ではちょっとランクが違いすぎるし、あんまりメジャーな人物ではないので、その結論では少し寂しい(´・ω・`)

出土品

纒向遺跡からは、九州様式から関東様式まで、幅広い種類の土器が見つかっています。

これはすなわち、この纒向を中心に日本の文化が交流しているような雰囲気が強い。

あくまでも状況証拠でしかありませんが、それでもやはり邪馬台国は畿内にあった可能性が濃厚っぽいという結論になるのであります。

九州説の有利なところ

というわけで、考古学的な部分では圧倒的に不利な九州説。

しかし、それでもなお九州説に根強い論者がいるのは、ストーリー的に九州だとしっくりくるから。

神武の東征

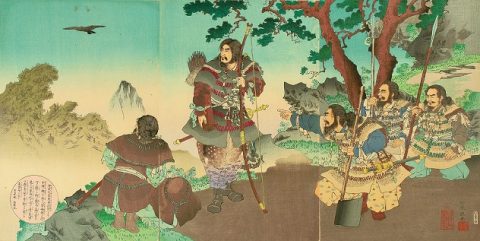

例えば、日本書紀にある「神武の東征」。

初代天皇である神武天皇は、もともと九州の日向(宮崎県)にいました。

しかし、「日本を支配するには畿内の方がよかろう」と判断して東に出発。関西らへんの敵を征服して、正式にヤマト朝廷を開いたとされています。

八咫烏に導かれる神武天皇

この東征が史実かどうかは分かりませんが、少なくとも記紀を編纂した時点でのヤマト朝廷は、自分たちの起源は九州と考えていたはず。

もし邪馬台国がヤマト朝廷の起源なのであれば、これは邪馬台国九州説の強い根拠になりうる神話であります。

九州人っぽい風習

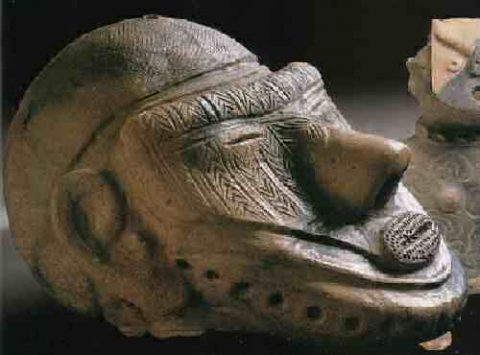

魏志倭人伝によると、当時の日本人はみんな顔や体に入れ墨や顔料を塗っていたようです。

「皆黥面文身」というように男子はみな顔や体に入れ墨し、墨や朱や丹を塗っている。

縄文時代の土偶

確かに、縄文時代の日本には間違いなくこうした風習がありました。

しかし、畿内においては、3世紀の時点でもうこの風習は廃れていたのではないかという主張があります。

一方、九州の南に住んでいた人々は隼人と呼ばれ、全身にガンガン入れ墨をしていたことが分かっています。

入れ墨をする風習が畿内では既に廃れていた事は、古事記に書かれています。

姫はそのオホクメノ命の入れ墨をした鋭い目を見て、ふしぎに思って歌っていうには、

「あま鳥・つつ・千鳥・しととのように、どうして目尻に入れ墨をして、鋭い目をしているのですか」

「古事記中巻−『神武天皇』」より

神武天皇の部下が顔に入れ墨をしているのを、畿内育ちのお姫様が不思議に思う、というエピソード。

畿内の人々が顔に入れ墨をしていないなら、邪馬台国も畿内じゃないのでは?

邪馬台=山門?

邪馬台は、「ヤマト」とも読めます。

そうなると、日本人の多くは、まずは「大和」を連想するわけです。地名は「言葉の化石」的な発想から行くと、畿内説を推したくなりますね。

しかし、冷静に考えてみてください。

そもそも「大和」は完全に当て字で、日本語の読み方ではありません。音読みしても訓読みしても、「大和」を「ヤマト」とは絶対に読めません。

では、なぜこんな当て字を使うようになったのか。一説には、次のような流れだと言われています。

元々中国が使用していた「倭(小さい)」という文字。これを、同じ読みで良い意味の「和」に変えて、そこに「大きい」を加えた。

こうして「大和」という言葉を作ったわけですが、これはあくまで中国語ベースの単語。そのままだと「ダイワ」になっちまう。

日本は自分たちのことを日本語では「ヤマト」と読んでいたわけで、仕方なく変則的に「大和」を「ヤマト」と読むようになったというわけ。

だとすると、元々の「ヤマト」の語源は何か。

そこで出てくるのが、福岡県の「山門」という地名であります。

ヤマト朝廷は、元々は山門朝廷だった。

それが「神武の東征」によって、畿内に移動し、さっきの流れで大和朝廷へと変わっていったという可能性。

証拠はありませんけどね。

邪馬台国は大和なのか

こんな感じで、邪馬台国はどこにあったか論争は、当分決着がつきそうにありません。

ただ、この論争の根底にあるのは「邪馬台国は大和朝廷の起源なのか?」という問いであり、そうであって欲しいという気持ちであります。

みんなが侃侃諤諤の議論を繰り広げているポイントはこの点なのです。

「神武の東征」を信じるなら九州説。フィクションと捉えるなら畿内説。

纒向遺跡を邪馬台国と捉えるなら畿内説。別勢力と捉えるなら九州説。

そもそも邪馬台国と大和朝廷は無関係という可能性も十分にありえます。

というわけで、ちょっと荷が重い感じはありますが、次回は大和朝廷の起源について、もう少し考えてみたいと思いま〜す。

コメント (9,042件)

普通すぎる考察で、ちと残念(´・ω・`)

位置的には九州だろうし、遺跡はこれからも発掘が進むだろうしね。

邪馬台国そのものが本当に存在してたのか

疑問なんだが。

一つ前の記事のコメントめちゃくちゃ伸びてるのに

古田武彦の名前上げている人が一人しかいないって驚きだな

前スレの

「南を東に置き換えても、機内には到達できない」

「当時の航海技術じゃ、瀬戸内海は水行できない」

ってツッコミはどうなったの?(;´・ω・`)

旧唐書に書いてなかったっけ?

あれ面白いよね、中国の方に行った九州から来た邪馬台国の人と近畿から来た邪馬台国の人が目の前でケンカしだして。あー、どこも同じで困ったもんだなあってやつ。

魏の時代に台はタイと発音せずにドと発音されたとか。それなら、ヤマド=大和だな。

又、九州では当時30万人も住む町は存在していない。結論は明らかだ。

卑弥呼も日命か日皇女が正解だろう。天照の末裔だな。

豊丸「イグ~イグ~」

卑弥呼「私もイグッ!!」

魏志倭人伝から都合のいいところだけつまんだ感じだな

距離だったり人口だったり

方角どうするのかとか住居跡が見つかってないとかどうするんだ?

九州説は「水行10日陸行1月」を総日程と見なす立場なんじゃないの?

宮崎県の高天原が神武天皇と関係あるかは怪しいらしいが

九州に拠点をおいてたら、近畿に拠点を移すメリットは無いんじゃないの?

九州は温暖だし、関東東北は寒くて済むには魅力的じゃないから

九州を捨てて、近畿に行くとは考えにくい

中間の中国地方等ももっと発展していって、徐々に近畿に行く感じじゃないの

倭の五王が九州なのにどうするんだ

畿内説は無料筋。各地に大きな街があったとしてだから邪馬台国だ、とはいえない訳で。大体瀬戸内海から畿内まで具体的な記述がないだろう。オカシイ。それに距離表示でなくて何日陸行、水行何日とかかかった日にちがかいてあるなら短距離でもかかった訳で海上に出てしまうとかナイナイ。三角縁神獣鏡を都合よく卑弥呼の鏡とか畿内説は先に結論ありき杉。畿内になくては困るのか?印象操作は止めよう。

崇神は八代目で無くて十代目。

大局的に見て里数から北九州。また、女王国のある島から海を渡った先も倭人が住んでると書かれていて、女王国が近畿なら北海道が倭人の地になってしまうぞ!

まきむく遺跡は、九州に有った倭国の東方に有ったと支那の史書に書かれている、元は小国の日本国。これこそが、2世紀中頃の神武東征で生まれたヤマトの百年後の都。

まさに、この後、近畿各地の銅鐸が破棄されていったが、これこそ剣や鉾ホコを祭器とする九州系のヤマトの崇神天皇が、3世紀後半に奈良盆地から急速に支配地を近畿各地に広げたせいである。

方角は目隠しや船内から出さないなどして(侵略の足がかりを与えないため)誤魔化せるが、日程は誤魔化しようないでしょ。

朝鮮までの旅程の正確さを見るに、日本に着いてからの記述だけが不正確なのは明確におかしいっしょ。日程は正確なんだと思うよ。

とはいえ、金印が出てきたのがなぜ博多? って話だから、物証的には九州説を取ってもいいかな。

行って戻ってしたんでねーの?

平城京の人口が10万人。

現在の奈良市の人口が37万人。

これらの数字から考えて、

邪馬台国30万人はあり得ない数字で、

明らかな嘘ということには何で触れないのー?

魏志倭人伝は問題がある書物だよー。

※16

上国の賓客を軟禁?目隠し?ないない

太陽さえ見れば進んだ方角なんて一目瞭然だし方角なんて偽る意味が薄すぎる

それなら距離や日数の方が使者が苦労を誇張したくて弄った可能性があるレベル

投馬国(中国地方)の5万戸と邪馬台国(近畿)の7万戸は広範囲だったのかも

※16※17

実は、使者は伊都国までの途中までしか行ってないのでは?という説がある。

前回に出ていた伊都国の記述で

「帯方郡の使者が往来する際はいつもここ(伊都国)に駐在する。」

は伊都国から先には行けなかった意味では?と、また魏志倭人伝で伊都国の次の奴国などの記述がアッサリ目なのは、実際にこの目で見たのではなく現地民の伝聞による記録だからでは?と、考える人がいる。

魏志倭人伝のころはまだ関門海峡が開削されておらず

船が通れないんじゃないの

纒向遺跡はあぶみの発見で卑弥呼の宮殿とは違うって説がね

「方角が間違っているよ」

「距離が間違っているよ」

両者ともそれ以外は間違ってない前提なのがおかしい

間違いだらけで正確な箇所のほうが少ない可能性だってあるだろうに

畿内も九州もまず結論ありきの誘導に思えてくる

魯迅の説(ソースは昔の本) 昭和11年頃 魯迅に面会した日本人がいた それによると

魯迅は「海内華夷図」「石刻華夷図」「声教広被図」「混一疆理図」「混一疆理歴代国都之図」を挙げ 中国の地図の間違いを指摘した 測量学が西欧から入ったのは1700年以降だ

九州説が初めて出たのは 新地図が出始めた本居宣長の「馭戎概言」(1777年)からで それ以前の新井白石 北畠親房らは古地図を見ていたので大和を疑わなかった 邪馬台国は機内の大和に間違いない

魏志倭人伝では至ると到るという2つの漢字を使い分けていて、日本での意味は同じだが、中国では明確な違いがあるそうな。

一方は現在地からの距離、もう一方は出発地からの距離だという。

それなら邪馬台国は九州となる。

ってなことを台湾の学者が唱えている。

また、九州には地名の類似も多いそうだ。

ということで、九州説が有利じゃね?

邪馬台国知りたい様なロマン残しで知りたく無い様な。

でも私は楽しく拝読させて頂きました。

邪馬台国旅団説の本を読んだのを思い出した。

邪馬台国は近畿で、のちに大和朝廷の元になる九州の国に征服された。それが神武東征である、で良いんじゃ無いかな。

とりあえず韓国の陰謀で場所がわからなくなったことにすれば丸く収まるよ!

三角縁神獣鏡がいっぱい見つかるから畿内だろ

古伊万里・浮世絵はヨーロッパでいっぱい見つかるけど、

江戸はヨーロッパにあったのかな?

何でそうなる

※31の理論だと

モノは産地以外に存在してはいけないらしい

日本産の物が外国にあればそこは日本というバカ理論

これぞ九州説クオリティ

まず、弥生後期から古墳時代の始まりにかけての年代感を確認してください。

古墳時代の開始は「箸中山古墳の築造」からと、ほぼピンポイントで指定できます。この古墳が最初の200メートル超の超巨大古墳であり、この古墳により「前方後円墳」という規格が定まったという意味で、この古墳を作るイベントが古代史における一つの画期であったことは間違いありません。

そして、箸中山古墳とほぼ同時に最初期の前方後円墳が日本のかなり広い範囲に同時に作られたことから、その時点で日本のかなり広い範囲に「前方後円墳を作る共同体」が成立していたと考えることができます。そして北部九州もその範囲内であり、作られた古墳の大きさは畿内に比べるとかなり小さいものであることを確認してください。

前方後円墳に代表される「古墳」は、いきなり生まれたものではなく、先行する弥生時代後期には各地に「王墓級」とも言うべき副葬品を伴った墳丘を伴う弥生墳墓が作られます。そして、そのうち特に大きなものは、岡山の楯築墳丘墓や、丹後の大風呂南一号墳墓、出雲の西谷墳墓、福岡の須久岡本遺跡など、古墳時代にも一定の勢力=古墳築造能力を有する地域にあり、こうした遺跡を見ていけば、ある程度当時のクニが見えてきます。箸中山古墳に先行する勝山古墳などの巻向墳墓群も、弥生墳墓の範疇だと思います。

こうした巨大な弥生墳丘墓ができる前の弥生時代は、家族墓として複数の遺体が埋葬される墓制がとられており、多くの副葬品を伴う「王墓級」の出現は、社会のあり方が変わってきたとこを示してもいます。

「王墓」とともにクニを見出せる遺跡に環濠集落があり、九州の吉野ヶ里遺跡や平塚川添遺跡、大阪平野の池上・曽根遺跡、奈良盆地の唐古・鍵遺跡は、当時のクニがどんなものかを知る手がかりになります。壱岐の原の辻遺跡は、東夷伝倭人条の一支国そのものです。ただ、ここに挙げた遺跡が邪馬台国の時代に合う訳ではありません。

箸中山古墳の築造年代は、精確には分かっていませんが、年輪年代法によりそれなりに信頼できる推定ができるようになって来ました。古墳の年代は、円筒埴輪の形式や出土する土師器や須恵器による編年が作られており、そこに年輪年代法で求められた池上曽根遺跡の柱の年代などを合わせることで推定されています。それによれば、箸中山古墳の築造年代は3世紀後半と考えられ、魏志東夷伝倭人条の卑弥呼の没年247年のすぐ後の時期となります。

ただ、日本の年輪年代法がたった一人の研究者によるものであり、追試ができないため、過度の信頼はできないとする人もいます。一方、この年輪年代法とC14年代法との間に大きな矛盾はなく、大まかな年代推定としては十分だともいえます(本来年輪年代法は、1年単位の正確な絶対年代が出るものですが)。

私の結論としては、魏志東夷伝倭人条が書かれた時代は弥生後期から古墳時代に差し掛かる頃であり、日本の広い範囲(最初期から前方後円墳を作った範囲)で倭国としてのまとまりがあり、その中心的な存在は纏向遺跡の勢力であった、というものです。

箸中山遺跡が卑弥呼の墓であってもなくても、その当時の国の中心が、この纏向の勢力であったことは間違いないでしょう。そして、この纏向の地は、崇神、垂仁、景行という実在とされる最初の三代の天皇の磯城瑞籬宮、纏向珠城宮、纏向日代宮の地であり、当時の倭国の中心勢力が大和朝廷(という呼び名は後付けですが)そのものと考えることに問題はないと思います。

その一方で、東夷伝倭人の条を素直に読めば、北部九州の平塚川添遺跡あたりになります(自郡至女王國萬二千餘里)。おそらく、中国側に「漢の委の奴の国王」が朝貢し金印を授けた頃からの、倭国の中心は北部九州という常識というか思い込みがあり、加えて後漢書等の先行する倭人の条に引きずられて、倭国=北部九州という行程記事になっているのだと思います。

つまり、魏志東夷伝倭人の条に「書かれている邪馬台国」は北部九州(けれど情報が古くていい加減)で、実際の当時の倭国の中心であり「本来の邪馬台国」は大和の纏向遺跡でよいと思います。

邪馬台国ってそもそも当時の日本最大の国って訳じゃなくて

九州地方の最大の国程度だったんでないかな

近畿には後に大和朝廷になる国があって、後々同じ勢力になるとして

邪馬台国=大和朝廷ってのがまず無いと思うんだよなあ

魏志倭人伝当時は九州に邪馬台国があって

近畿にはさらに大きい大和朝廷の基盤となる国があったって感じがする

「まとめ」と題するなら、前スレの※欄の意見をまとめてくれ。

年代的に邪馬台国の(というか魏志に書かれている年代の)頃には、倭国はすでに九州から近畿までを含む領域全体で共同体意識があったと考えられます。それだから、箸中山古墳とほぼ同時に九州にも前方後円墳が作られる。

その一方で、卑弥呼や台与の「共立」というのが、前方後円墳を作る契機だと考えることも可能です。前方後円墳は、吉備の円筒埴輪、出雲の葺き石、北部九州の副葬品、巻向を墳丘墓の墳形を併せ持つ「王の墓」ですから。

九州から追放された男王が畿内に国を建て力をつけて邪馬台国を征服した

とか

更新待ってた!今回も面白かったわ

どっちも説得力を持たせようと思えば持たせられるのね。この曖昧さはなんかエヴァンゲリオンとかみたいな伏線をとりあえず撒けるだけ撒いときました感がある

ところで、前方後円墳って実は地球の鍵穴で地磁気を開けたり閉めたりできるとかなんとかってゆで・・・

3世紀当時の巨大前方後円墳がある

魏の鏡の三角縁神獣鏡が出ている

これが揃っているやまとという地名のある場所は畿内

ちょうど今日のNHKで同じ題材やっててワラタ

番組では日本列島が90度東に傾いた間違った状態で認知されてて、それで南=東になっちゃってるって言ってるね

>34

例えば、ピラミッドは初期(古い)の方が小さいですが、それはどうとらえていますか?

練習を経て、大きなものを作れたという方が不自然でない考えではないでしょうか?

>42

>37でも書きましたが、箸中山古墳が作られ古墳時代に入る直前の弥生最晩期に、様々な特徴を持つ巨大墳丘墓が各地で作られるようになります。

巻向でも勝山古墳(と呼ばれていますが円筒埴輪がないなど定型化する前の墳丘墓と考えた方が分かりやすい)のような、箸中山に先行する墳丘長数十メートルクラスの墳丘墓が作られています。

そうした弥生時代の墳丘墓で「練習」した後で、各地の墓制を統合した形で、以前のものとは隔絶した大きさの箸中山古墳の築造をもって、古墳時代が始まるのだと考えています。

>42

>43の補足

北部九州で前方後円墳が作られるのは、箸中山とほぼ同時で決して先行はしません。また平面図がほぼ箸中山と相似で同じ規格で作られており、かつそれ以前の九州の墳丘墓の墳形と連続性がありません。

北部九州で見られる最初期の前方後円墳が、箸中山に先行する先駆的な練習とみなすべき理由はないと思います。

ヤマト王権まであと100年くらいしかないなかで、

間に吉備や出雲もあるってのにそれ全部さっくり飲み込んで

九州から畿内を平定なんかできるわけないだろ。

弥生人が九州から東遷してきたのは多分確かだけどもっと前の時代だろ

それがあったかどうかはともかく、百年あれば十分な気がするが

日本の歴史は動乱期になると一気に勢力傾いて、塗り替えに百年以上もかからんし

「方角が間違っているよ」

「距離が間違っているよ」

しまいには「国名も間違っていたよ」が追加されたりするかも

間とって四国か岡山とかは?

川が重要なんでしょ?

100年あれば十分過ぎるでしょ。

昔、三好政権つって畿内11カ国を治めた巨大武家政権があったが、

(当時は畿内5カ国を治めた人物を天下人と呼んだ。だから信長は東北と九州が手つかずだったが天下人と呼ばれた)

全盛期から十数年で信長に皆殺しにされ歴史から姿を消した。

今じゃ三好政権なんて誰も知らんだろ。

安土桃山時代でもこれじゃ、生野菜くって裸足で歩いてる集団を潰すなんて、100年もいらんでしょ。

>49

そして、織田政権や豊臣政権も(ry

鎌倉幕府も滅ぶ時はあっけなかったしな

土器の編年も近畿は当てにならぬらしい。

近畿は時代考証に土器くらいしか手掛かりなくて、ひたすら土器編年をいじるのだけれど、大分恣意的で、編年だけで机上で古色を添えている。

要するに偽物づくりの域に達しつつある。

前方後円墳の祖型説もある畿内円形周溝墓も、実は新しいものだ説が根強い。

生活臭のない巨大祭祀都市纏向は、縄文以来の歴史はあるが、中国風土木技術などで整備され、巨大化が進んだのは3世紀末なんだよな。

いきなりのこの畿内の「進化」を説明する必要性があり、3世紀中葉がカギになる。

3世紀中葉の激動について、神話物語的に神武東遷だけが言及しているわけで。

吉備がなぜ取り込まれたかは、吉備にとって日本海航路→瀬戸内海航路がおいしいからだ。

安芸、讃岐、伊予も含めた瀬戸内連合が畿内入りをサポートする理由はある。

※49

信長が家督を継いだのが1551年

畿内を完全平定したのが本願寺を下した1580年

名古屋から畿内でもこれだけかかる。

明治維新は、薩長同盟から戊辰戦争終結まで3年ぐらい。

時代が下るほどスピードが早くなる。

生野菜食って裸足で歩いてる時代の方が時間かかるだろう。

※51

>3世紀中葉の激動について、神話物語的に神武東遷だけが言及しているわけで。

神武即位は紀元前660年だよ

まあこんなもんだろうな

弥生文化が徐々に広がっていく様を一代英雄記にした感じ

※51

>3世紀中葉の激動について、神話物語的に神武東遷だけが言及しているわけで。

神功皇后の熊襲討伐があるじゃん。

畿内説を支持する人に聞きたい。

朝鮮から畿内への道のりを記述するときどうする?

1 釜山から海を渡って対馬、壱岐、そして松浦に上陸するんだよ

#ここはわかる

2 そこから歩いて 糸島・博多・北九州へいくんだ

#まぁこれもわかる

3 そこから海を渡ると畿内(邪馬台国)だよ

#いきなり飛躍しすぎだろ!!!

大体 千里-五百里-百里 と国家間の里数が小さくなっているのに

いきなり数千里分の距離のある箇所へと 飛ばすものだろうか?

そもそも神武が東征した大和の国こそが邪馬台国なわけで

で神武が邪馬台国を乗っ取って出来たのが大和朝廷

※55

まぁこの指摘は妥当性あるわ

陸行に関して、前回記事本文にて道が悪いから距離が稼げなかっただろうと推定しておきながら、水行でしっかり距離を勘定しているあたりにも片手落ち感が否めない

大航海時代と比較するのもアレだけど、欧州へ渡航するのに実際の航海時間以上に「風待ち」のために何か月も、下手したら半年も拘束されてしまい、それで合計すると何年もの時間がかかってしまう。

古代の使節がどんな船を使ったかは謎だが、国家使節がまさか手漕ぎのボートというわけでもないだろうし、ガレー船みたいなものが荒海の日本海でまともに使えたとも思えないから恐らく帆船に乗っていたのだろう。一方で現地の倭人たちはせいぜい釣り船程度の船しか知らなかったのではなかろうかと推測すれば、効率の良い風の稼ぎ方も分かっていない連中が試行錯誤しながらなんとか船を進めていったというのが実際の様子だったんだろうし、そうなると水行一日で平均どれだけ進めたかと言えば大した距離にはならなかった可能性は高い。

そもそも最短コースの瀬戸内海は島と浅瀬と複雑な海流に支配される難所だし、大きめの帆船を安全に航海させるには山陰もしくは南海から回っていくしかなく、畿内説だとやや距離が離れすぎているきらいはある。日向など九州南部であれば距離感が現実味を増してくるようには思えるね

その地に合ったかもしれない邪馬台国と纏向遺跡の巨大政権が同一である必要性は必ずしもないし、指摘さえているように九州の出先機関を邪馬台国本拠地だと中国側が勘違いしていた可能性もある

日数に風待ちや悪天候を避けたと考えれば距離と合わなくなるのか。

考えもしなかったが当時を考えれば自然かも。

魏志倭人伝だけでなく、漢書とか旧唐書とかの倭国についての記述を比較すると、かなりの部分が前例踏襲のコピペだってことが分かります。そういうテキスト比較の研究も進んでいるので調べてみてください。

魏志倭人伝にこう書いてあるから、、、というのは、実はあまり意味のある議論ではありません。中国側からすれば、王朝の徳の高さ(遠くから朝貢に来るほど徳が高い)を示す材料として、以外の点では、特に興味もない夷狄のことなので、もとからいい加減です。

>>59

奴国までは遺跡があるんですけど…

※59

>魏志倭人伝にこう書いてあるから、、、というのは、実はあまり意味のある議論ではありません

実際の発掘と歴史書を同時に研究することに意味があるんですよ。

きっとこれから中学の授業で習うと思うので予習しておいてくださいね。

>>59

「中国側からすれば、王朝の徳の高さ(遠くから朝貢に来るほど徳が高い)を示す材料として、以外の点では、特に興味もない夷狄のことなので、もとからいい加減です。」

お前の考えよりよっぽど当てになるけどな

>51

以前は九州と近畿の土器編年が大きくずれていて、先進的な九州から近畿まで文化が波及するのに時間がかかるというような説明がかつてはされていました。それが年輪年代法の登場で、このずれはほぼ解消されています。九州が先進地域という立場の人からすれば、この古い方へのシフトは恣意的でいい加減なものと感じられるようです。

一方で、縄文時代から神津島の黒曜石が全国流通していたように、古代から地域間の物流を含めた交流が、我々の想定以上に盛んだったことを思えば、九州とほぼタイムラグがなくなった修正された近畿の編年は、妥当なものだと思います。

倭人伝の地名(私見)

・那(ナ福岡博多)・不弥(フミ小倉門司)・投馬(トマ鞆 吉備)・那岐(ナギ美作)・巴利(ハリ播磨)・邪馬台(ヤマト大和)・邪馬(ヤマ山城)・為吾(イガ伊賀)・弥奴(ミヌ美濃)・姐奴(ソヌ信濃)・華奴蘇奴(カヌソヌ甲斐駿河)・狗奴(ケヌ毛野)・己百支(シヒャッキ阿波土佐)・伊邪(イヤ伊予)・郡支(ヌキ讃岐)・対蘇(タイソ遠江)・躬臣(コシ北陸)・烏奴(ウヌ出雲因幡)

*華奴蘇奴 富士山(カヌソヌ カルスル 激しくこするの意 甲斐 駿河となった)

>60,61

>59ですが私も同じ立場ですよ。遺跡など考古学的な裏付けのある部分を押さえながら、検証していくものだと考えています。

前回の記事のコメント欄にも、7万戸の国が云々というコメントがありましたが、当時の倭国にそれだけの国は確認されていません。そういう確認できない部分については、魏志倭人伝のテキストを根拠に議論してもあまり実りはなく、考古学資料の解釈など別のアプローチが必要になるだろう、というのが論旨です。

教育はすでに十分に受けていますのでご心配なく。

>65

上の記事には、まきむく遺跡、3〜4世紀頃の遺跡で7万余戸に当てはまりそうと書かれてるが

これは違うということですか

※55

いきなり飛躍しすぎだろ!→だからなに?

※57

>そもそも最短コースの瀬戸内海は島と浅瀬と複雑な海流に支配される難所だし

そうか?基本的にはめちゃめちゃ穏やかだぞ。

難所と言えなくもないところもあるにして太平洋や日本海とはレベルが違う。

考古学的には畿内完勝だから、九州派は「文書」に頼るしかないw

辺境の夷狄のことを適当に書いた報告書と、後世に作文した神話に。

(文書でも実は畿内の方が若干有利なんだけど)

>66

奈良盆地の最大拠点はもともとは唐古鍵遺跡の環濠集落で、纒向遺跡は住居跡のない人工都市だといわれています。他の方のコメントにもありましたが、7万戸に4人家族だとそれで人口28万人ですから、現代でも地方中核都市レベルで、下手すると当時の日本の全人口を超えます。

まあ 、その頃の倭国で最大の拠点くらいに取ればよいのでしょうが、テキスト通りに読んでどうこういうことにはあまり意味がないと思います。

四国はなんか出ると中央が没収して闇に葬られること多いから四国には何かあると思う

神社とか遺跡が色々あるみたいだし

個人的には古代イスラエル人の系譜が途中で日本に入って来てると思う。ある時急に発展したから。

>>70

もし、カナンの民が極東に流れたなら中東と日本の間にその時代ごとの痕跡があるのでは?

ネットを調べるといろいろな人がいろいろなことを言ってますよね。

卑弥呼の墓は山口だとか沖縄系の血が入ったへブライ人だとか

魏志倭人伝には、邪馬台国のことをヘブライの国という記述があったと思いますが。

自分は、神武天皇が東征によって倭国を作ったということと

ヘブライ人が大和国を作ったことは、あまり関係ないのではと思います。

たぶん時代が500年以上違うので。

コメントの多さに驚きです。

関心が高いのですね。私もか。

※52

>信長が家督を継いだのが1551年

>畿内を完全平定したのが本願寺を下した1580年

それでも29年じゃないですか、その倍でも58年、3倍でも87年で100年には全然及ばない。

100年てのは長いですよ。

だいたい当時の情勢では桶狭間以前の信長なんてカスみたいな存在で、まともな勢力じゃないですが、それでもたった29年ですよ。

桶狭間から起算すればさらに短くて、20年じゃないですか。

――実際には、義昭追放(幕府滅亡)、三好滅亡の1574年あたりで畿内掌握といってもいいんじゃないですかね。これだと14年(一向一揆鎮圧まで入れれば15年)。本願寺もずっと戦っていた訳ではないですし何とか持ち堪えていたというところですし――

>明治維新は、薩長同盟から戊辰戦争終結まで3年ぐらい。

さすがに銃火器使用が常識の時代とは、まったく別物として分けませんか。

その頃には既にガトリング砲とかあったわけで議論の前提が違いすぎます。

安土桃山でも銃はありましたが一般的な武器でなく(特に長篠以前は)、信長の鉄砲隊も手取川の戦いで鉄砲を持たない上杉軍に大敗してます。その程度の代物です。

邪馬台国から大和朝廷まで100年として話が進んでいますが、大和朝廷をどこから(いつから、どの天皇から)と考えているのですか?

天皇の実在をどこからとするのか、については議論がありますが、欠史八代の次の崇神天皇の実在を認めるならば、その宮都は磯城瑞籬宮で纒向ですから、遺跡の年代間から言ってほぼ同時代、あっても数十年くらいの時間差しかありません

8代天皇は崇神ではなく孝元で欠史八代の一人

崇神は10代

>69

その人口数は朝鮮、または中国人を含めての数だと思います

日本人限定で考えたら厳しいが、外来系土器の発掘から朝鮮人が渡来したわけで

三国時代の戦乱、または食糧難で移住してきたとしたら

十分考えられないでしょうか

魏志倭人伝の記述が全て正しいなら、こんな議論にはなっていない。

※74

>桶狭間以前の信長なんてカスみたいな存在

そうでもないよ。父・信秀の頃から大国美濃や名門今川と熱い接戦を繰り広げるぐらいの戦力。

>さすがに銃火器使用が常識の時代とは、まったく別物として分けませんか。

では信長の時代と倭の時代も別物じゃないとおかしいのでは。

記紀に東遷が書いてあるから!って言う割には記紀に書いてある時代設定(東遷は紀元前660年)を無視したり、九州説はいろいろ都合良すぎんだよ。

「東遷は紀元前660年」・・・これは流石に無視させてもらいます。

それ以外にもいろいろ時代設定、在位期間、天皇の実在など、疑わせてもらいます。

でも、素材の中から巨視的に合理的な筋、口伝でも伝わりそうな重大な出来事の痕跡というか、匂いは、他の様々な参照データと一緒に照らして、せめて拾わせてもらいます。

じゃあ東遷()も無視しないとおかしいんですがそれは

神功皇后=倭の女王って書いてるのも無視するのは卑劣極まり無い

今やSNSの時代、WGIPの洗脳によって日本の歴史が歪められ学者連中は学問ではなく政治として歴史をとらえているのが周知の事実。この論争自体がGHQの狙いである、日本の歴史と伝統文化を忘れさせるために。記紀由来の地名は「地名は言葉の化石」として日本中に腐るほどある。いい加減な矛盾だらけの記述の魏志倭人伝は学問としては無価値になったといってよいだろう。

>77

外来系の土器、青銅器の遺物が出ますから、渡来人がいたことは間違いありませんが、その人数となるとそれほど多くなるとは思えません。海を渡るのに持衰(じさい)という、人柱候補を乗せる必要があった時代です。万単位の渡来人は考えにくいです。

以前は、縄文系と弥生系の骨格の違いから、日本人の骨格が変わるほどの大量の渡来人がいたと考えられたりしていますが、考えてみれば昭和の戦前と戦後の体格の違いの方が、縄文と弥生の差よりも大きいんですよね。その間、日本人の遺伝的背景に変化があるほどの外国からの遺伝形質の流入はありません。縄文と弥生の骨格の違いは、弥生文化、稲作による食性の違いと考えた方がよさそうです。その点からいっても、「半島、大陸からの渡来人を入れれば7万戸になるかも」、というのは考えなくてもよいと思います。

今やSNSの時代、皇国史観の洗脳によって日本の歴史が歪められ学者連中は学問ではなく政治として歴史をとらえているのが周知の事実。この論争自体が保守層の狙いである、日本の歴史と伝統文化を忘れさせるために。魏志倭人伝と合致する地名は「地名は言葉の化石」として日本中に腐るほどある。いい加減な矛盾だらけの記紀は学問としては無価値になったといってよいだろう。

※85

皇国史観もGHQのWGIPも嘘ってことで宜しいか?

魏志倭人伝なるものの記述もインチキってことになるが。

方向無茶苦茶、裸足で気候は海南島と同じ、上海の東って、どこだよ?

一年中生野菜食べてて裸足ww日本じゃないわな

支那人や朝鮮人の文献信じるって情弱ってのが世界の常識って時代なんだが…

機内には倭の大乱の時代の遺跡が出てこない。

北九州の弥生時代の遺跡には大乱の跡とその跡平和になった跡がある。

このことから邪馬台国で卑弥呼が推挙される前の倭の大乱は北九州であろうとされている。

>87

何をもって倭国大乱の時代としているのでしょうか?

池上・曽根遺跡、唐古・鍵遺跡は、畿内の環濠集落ですが、環濠集落はそもそも防御目的の戦乱の時代の集落形態です。また、戦時の避難所の性格を持つと考えられている高地性集落は、近畿から中国、四国、九州まで広く分布しています。

倭国大乱は、北部九州に限定する必要はないと思うのですがいかがでしょう?

※81

東遷は巨視的にあった方が説明できる事象が多すぎるので、

神武がいたかどうかは全く無視しても、何か東遷めいた出来事を想定したくなるだけ。

東遷がないと、あんな古臭い祭祀催行盆地に六合の中心は持っていかないし、中国文明のダイレクトな影響は届かない。

神功皇后は作り物感が濃厚ですが、何らかの史実を材料にかなりの加工を経て、あの物語になっていると想像したい。

何かを伝承したくて、口伝があり、口伝そのままでは差し障りがあって改造する。昔から日本は豪族が強い。弥生時代に根を張った「村」社会を無碍にできない。中央集権国家は7世紀でも未熟。

ときには落首のように、一書に曰くの方が本当で、

一書にも成り上がれずに、様々な地域に現在でも残る何か、儀式やら、地名やら、遺物やら、祭りやらに逃げ延びたものに、日本の歴史の分厚い過去の証言が埋もれていると信じたい。

そこには弥生どころか縄文ですら物言わず遺されている。

※86

日本人は近世まで裸足も多かったぞ

>>86

生野菜が食べられるということは農業が盛んだったということと温暖な気候だったということ

>>86

>支那人や朝鮮人の文献信じるって情弱ってのが世界の常識って時代なんだが…

当時東アジアで文字を使い記録していたのは中国だけだぞ、情弱

どうやって文字がない日本が歴史を記すんだよ、朝鮮人じゃないんだから分かるだろうに

お前は漢字を捨ててハングルだけにした隣の国がどうなったか知ってるだろ

かきこめない

琉球

>一年中生野菜食べてて裸足

おそらく撰者が元記事の距離と方角をそのまま読んで倭国の位置を誤認し

琉球と同一と考え、琉球の情報を書いたのだろう

書き込めた

「ふーぞく」はNGワードかな?

88

矢じりが刺さったままの人骨や首から上が無い人骨の入った甕棺が北九州から出土してる

いずれは纏向遺跡からも出土するといいなぁ…

吉備平定と出雲との戦争、奴国は遺跡があるから確定できるけどそのほかはまだ決定打にかけるよね

早く奈良全域の発掘ができるといいな

町おこしするより、20年ぐらい掛けて一気に掘り起こしたほうがいいと思うんだよね

畿内説だと邪馬台国の先や敵対してた狗奴国の場所がおかしくならない?

未だ九州説、畿内説が居る事に驚き。 もっと勉強しなはれ、情弱過ぎるわw

古墳しか見てないんじゃないのか?w

倭の五王がそれぞれ・讃 → 履中天皇・珍 → 反正天皇・済 → 允恭天皇・興 → 安康天皇・武 → 雄略天皇なら「日本は昔小国だったが、倭国を併合し、日本と改名した」って記述はどうするんだろう

自女王國以北 特置一大率 検察諸國 諸國畏揮之 常治伊都國 於國中有如刺史

とあり

日本書紀によるとその祖の名は五十跡手(いとて)で仲哀天皇の筑紫親征の折に帰順したとされることから

北九州説が正しい

三国志と日本書紀が同じ場所を示している以上間違いないだろう。

ただし、日本書紀が魏志を参考にして書いただけなら一緒になるのは当然だけど。

※99

お前の妄想より古墳みろよw

それとも今ある古墳はお前が埋めたのか?w

>>99

魏志倭人伝が正しかったら君の好きな朝鮮半島南部が倭人のものになってしまうものな

それは困るよねw

>>99

お前の祖国ではどう教えてるんだ?

>97

戦死者の遺体限定でという話ですね。

集落遺跡に比べて、遺骸は残りにくいですから、もう少し広く考えた方がよいように思います。

北部九州は甕棺墓のおかげで遺体が他の地域よりも多く発掘されているから、そう見えやすいということもあるのかもしれません。纒向では、一般人の墓所は見つかっていないので、戦死者の遺体は出ないように思います。

8世紀に書かれたガラパゴス物語(記紀)と、3世紀に書かれた外国人による客観的なレポート(魏志倭人伝)

どっちを信じるかはあなた次第

>98

古墳時代初期の墳形が、前方後円墳の地域と前方後方墳の地域があり、これが伝承の上での天津神(天孫系)と国津神(土着系)に対応しているのではと、個人的には考えています。

そういう見方をすると、濃尾平野の辺りは前方後方墳の地域であり、前方後円墳地域の畿内との争いというのを想定してもよいのではないかと思います。

※98

畿内ならば倭人伝の方角は90°ずれてるから狗奴国は南ではなく東にあった

日が昇る方角に進んで南と記すかね?

>>105

棺あって槨なしと記述があるから、もし畿内の遺跡が邪馬台国なら北九州と同じような埋葬の仕方なのでは?

何世代にもわたって人が住んでた遺跡の墓の記述が一致しないのはどうなんだろう。

必ずすべて正直に記してあると信じる理由があるかね?

111は109宛て

わざわざそこだけ東を南って書くかなぁ…。

他は合ってるのに

全て反時計回りに90度ずれてるで。

「しまった東を南と書き間違えた!この一文字のために一枚丸々書き直さないといけない…

…もう南ってことでいいや」

太陽で簡単に方角わかるのに間違えようがないじゃないか、近畿はないよ。

所要日数は、当時の移動速度を速く考えすぎなければ九州内で不自然はない。

日が出てから準備して出発して、日没前に夜営準備を完了しなければいけないから

一日当たりの移動時間なんてたかが知れてるし。

水や食料調達しながら旅しないといけないのをみんな忘れてるんじゃないかな?

記紀由来の地名は全国各地に数多くあるが、魏志倭人伝なるものに関する地名は永遠のゼロ。

記紀>>>絶対に越えられない壁>>>魏志倭人伝

8世紀のフィクション小説>>>絶対に越えられない壁>>>3世紀の歴史書

中国の地方志に載る多くの場所を現代地図で確認した経験でいうと、

方角を間違えるわけがないということは全くない

たとえば北西を北といったりなんてのはよくあることだし

方角自体間違っているものも偶にある

距離に関しては当時どうやって測ったか知らないが

道なりより直線の距離のものが多い

二つ地点の距離を計測する技術があったのだろう

倭人伝の方角に関しては間違いではなく意図的な改変が疑われる

「太陽で方位なんて簡単に分かる」とか言う人は一回時計も地図も無しに知らない土地を旅してみればいいんだ

正確な時刻がないと方位は分からない

日出日没の2回だけチャンスはあるがフラクタルな景色の中ジグザグ移動すればすぐに当てがなくなる

羅針盤が三大四大発明に数えられるワケを考えてみればいい

一応3世紀中国には指南魚なる羅針盤の原型があったそうだが精度が低く普及しておらず使節が持っていたとは考えられない

日本列島は実際に南北逆転してたんだろ

測距を目的とした人員なら風待ちで動かなかった日はカウントしないぐらいの事はするだろ、さすがに

3日しか動いてない九州のすぐそこなのに「掛かったのは20日だから20日です」って報告するか?

古代人の知能バカにしすぎ

方角がいい加減なのは技術的限界なのでそういったマヌケ話とは違う

何の知識もない俺の素朴な疑問なんだけど、古墳とかからお偉いさんの骨見つけてDNAとかでこの後の著名人との関連性見つけたりは出来ないの?

昔は陸地だったけど、沈んじゃった、説は無いのかね?

>>117

そうだな、魏志倭人伝が本当なら狗邪韓国と対馬国が倭人の国になっちゃうもんな

君たちにとって都合悪いもんね

帯方郡から奴国(儺県:なのあがた)まではほぼ異論はなくて問題がなく、その後が問題になるわけです。そして、奴国までとそれ以降で、書き方が変わっていることもほぼ合意されていると思います。

ならば奴国到着後の旅程記事は、あまり信頼できないとして、その字義解釈にこだわるのではなく、別のアプローチを考えた方が建設的だと思うのですが。

距離が日程になってるところは倭人からの伝聞との見方が有力。

なぜなら倭人は距離を測るのに日数を用いると記されてるから。

※127

どこになんて?

だ か ら【邪馬台国論争そのものがプロパガンダ】

記紀由来の地名は全国各地に数多くあるが、魏志倭人伝なるものに由来する地名は永遠のゼロ

記紀>>>絶対に越えられない壁>>>魏志倭人伝

※126

ほぼ確定してるのは対馬国、一大国(壱岐)までだろう

その先は平戸か松浦か唐津か糸島かわりと諸説ある(平戸松浦は一大国説もある)

末蘆国を唐津にすれば伊都国は吉野ヶ里に

糸島にすれば大宰府になる

倭人伝の地名が文字の無かった倭人語の地名を外国人である中国人が耳で聞いて漢字を宛てて記したものという基本的なことがわかってないひとがいる

日本の ドキュメンタリー 2017 : 日本古代史最大のミステリー 邪馬台国

というのがツベにアップされているから、魏志倭人伝の記述に固執している人は

見てみるといい。興味深い意見が解説されている。

また、Eテレ 先人たちの底力 知恵泉邪馬台国はどこにある?古代ミステリー楽しもう

もアップされている。(こっちは、まだ俺は見ていないけど)

いずれにしても、考古学は最近の10年でガラっと見方が変わっているから、

古い情報(自分とって都合の良い)のままじゃなく、最新バージョンの情報も

得てから、考えを組み直したいいんじゃないか?

>>129

そもそも魏志倭人伝に記されてるのは倭人の読み方に漢字を当てたんだから読み方が先では?

あなたの頭の中は倭人が付けた地名の前に魏志倭人伝があるの?

訂正 考えを組み直した方がいいんじゃないか?

生野菜に関してだが、江戸時代は平均気温が低いとされていた時代ではあるが、

多くのものが生で食べられている事が、料理物語に記されている。

この本の料理は、料理名などから近畿~東海~関東地方の料理が書かれていると

推測できるようだ。

隋書より

夷人不知里數但計以日

と書いてあるから

魏志の時代も同じと考えられる

魏志倭人伝の時代の話で中国人はいませんね。中華人民共和国なる国は建国70年足らず。

増して中華思想という21世紀の時代に野蛮な考えを持ち続けている。邪馬台国論争が

プロパガンダである所以です。

陸を1ヶ月進んでその間に他に国がないのはどうしてなんだろう。

それまで結構な密度で国があるのに。

※136

今に連なる中原の民はいたろ…

※89

>東遷は巨視的にあった方が説明できる事象が多すぎる

↑わかる

>紀元前660年は無視

↑は?

>神功皇后は作り物感が濃厚ですが、何らかの史実を材料にかなりの加工を経て、あの物語になっていると想像したい。

うん。14代仲哀天皇妃である神功皇后がヒミコorトヨ。つまり初代神武の東遷はもっと前の時代のお話。でFA。

>中国文明のダイレクトな影響は届かない。

畿内からは鏡や鉄器も出てるのでこの時代の前にはもう影響が届いていた。

>>136

高校生だとまだ習わないかもしれないけど殷だって昔は伝説上の王朝とされてたんだよ。

殷墟が発掘されて始めて認定されたんだから。

邪馬台国が強大だったのは鉄器のおかげ

つまり鉄が一番手に入る場所が邪馬台国

それを考えると吉野ヶ里遺跡をはじめ北九州が鉄器の一大集積地だったのが分かる

畿内は吉備のせいであまり鉄器が入っていない。だからこそ大和朝廷の吉備征服がある(鬼ヶ島のモデル?)

しかし、投馬国が吉備ならそこを属国として支配していた可能性は残る

弥生時代は北九州、吉備、出雲、畿内、南九州で覇権争いをしていたようだ

畿内説なら畿内勢力が全てを統一した王朝(邪馬台国=大和朝廷、狗奴国は伊勢か濃尾平野か関東?)

九州説ならそれぞれの勢力は別物。(狗奴国は南九州、後の熊襲?)

※135

魏志倭人伝には女王国より向こうの国についての記述があり

女王国から何里か書かれてる

夷人が里を知らず魏人が邪馬台国に直接行ってもいないとすれば

それらについてどうやって測ったというのかな?

女王國東渡海千餘里,復有國,皆倭種,又有侏儒國在其南,人長三四尺,去女王四千餘里,又有裸國,黑齒國復在其東南,船行一年可至。參問倭地,絕在海中洲島之上,或絕或連,周旋可五千餘里。

※135

魏の関係者が行ったんじゃない?

帯方郡から邪馬台国までの距離も里でしょ?

※137

近畿だとすれば鳥取市で上陸して京都に出るまでの長い距離深い山の中を通るから

献上品や下賜品、使節が何度も通ってると考えると街道みたいなのは整備されていてもおかしくないと思うなぁ

いくら案内人がいても道がないと迷うと思う

道があれば東と南を間違ってもたどり着けると思う

知恵泉のやつは、音声だけだった。

※145

侵略されるのを警戒して敢えて険しく難しい道を案内したと思われる

普段は玄関口の伊都国で応対した 使節を都に案内する事は滅多になかったはず

>130

奴国が儺県(なのあがた)であることは、ほぼ鉄板でよいように思います。

なので、そこまでの行程は、奴国に行く経路上で考えればよいので、それほど異同はないと思っています。もちろんいろんなことを言う人はいますけれども、最も妥当な線として前回記事の旅程でよいと思っています。

>>147

わざわざ金印渡すのに侵略するだろうか?

俺は倭への使節団が遠くに行ったという実績作りのために倭人が使う日数を伝聞形式で書いた説をとる

甘英みたいに素直に羅馬に行きませんでしたって言えばよかったのにと思ってる

纏向に後の大和政権に連なる勢力があって、邪馬台国は北九州の地方政権という見方もありますが、下賜された金印は「親魏倭王」とされていて、「漢委奴国王」の「奴」国王のような注釈なしの「倭王」です。

これは魏が「倭国全体の王」であることを認定していることを示しているそうで、だとすると邪馬台国は北九州の地方政権程度で、大和にもっと大きな政権があったとする見方はできなくなります。

狗奴国や倭人伝にでてこない出雲など邪馬台国以外の巨大勢力はあったし、弥生文化の入ってこなかった諏訪湖周辺や東北など中国に朝貢してない国もあったから倭=日本列島全域=邪馬台国ではないのでは?

のちに倭は日本に滅ぼされたって書かれてるから倭=邪馬台国の勢力圏とみていいと思う。

※151

>のちに倭は日本に滅ぼされたって書かれてるから

どの史書に、どういう風に書かれている? 出典は?

結局は纏向遺跡と箸中山古墳の年代観なんですよ。

これらが魏志倭人伝の時代であることを認めれば、ここ以外に倭国の中心を求めることは無理があります。

152だが、

新唐書の「日本は小国で、倭に併合された故に、その號(ごう、よびな)を冒す」の事だろ。

新唐書は1060年に成立したもの。「日本は、古の倭奴なり」という記述もある。

636年成立の隋書には、そういう事は書かれていない。

あるのは「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙(つつが) なきや、云云」

945年成立の旧唐書にも書かれていない。

>152

横レスですが

舊唐書 卷一九九上 東夷伝 倭國 日本

日本國者倭國之別種也 以其國在日 故以日本爲名

或曰 倭國自惡其名不雅 改爲日本

或云 日本舊小國 併倭國之地

新唐書の原文も書いておく。

日本、古倭奴也。去京師萬四千里、直新羅東南、在海中、島而居、東西五月行、南北三月行。國無城郛、聯木為柵落、以草茨屋。左右小島五十餘、皆自名國、而臣附之。置本率一人、檢察諸部。

明年、使者與蝦蛦 人偕朝。蝦蛦亦居海島中、其使者鬚長四尺許、珥箭於首、令人戴瓠立數十歩、射無不中。天智死、子天武立。死、子總持立。

咸亨元年、遣使賀平高麗。後稍習夏音、惡倭名、更號日本。使者自言、國近日所出、以為名。或云日本乃小國、為倭所并、故冒其號。

使者不以情、故疑焉。又妄夸其國都方數千里、南、西盡海、東、北限大山、其外即毛人云。

卑弥呼の墓は円墳のはずなのになんで前方後円墳になってるんだ?

※155

ちょっと勘違いしていた。旧唐書にも確かにあった。で、そこの和訳はこうなるはず、

日本国は倭国の別種なり。その国は日の出の場所に在るを以て、故に日本と名づけた。あるいは曰く、倭国は自らその名の雅ならざるを憎み改めて日本と為した。あるいは日本は昔、小国だったが倭国の地を併せたという。

つまり「或いは」であって、一部の都合の良い部分だけを取り出して、自説を押し通そうとするのは事実をゆがめる手口だよ。

※157

九州には卑弥呼の古墳があるの?

「卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 殉葬者奴婢百餘人」て書かれてあるけど、円墳限らないだろ。

ぜんぽう‐こうえん‐ふん【前方後円墳】広辞苑第六版より引用

日本の古墳の一形式。平面が円形と長方形ないし台形とを連結した形の墳丘で、江戸後期の蒲生がもう君平「山陵志」に始まる名称。中心的な埋葬施設は後円部に営まれるが、前方部に埋葬が行われる例も少なくない。大仙陵古墳(仁徳天皇陵)・誉田御廟山こんだごびょうやま古墳(応神天皇陵)など日本列島の巨大な古墳はほとんどこの形をとる。朝鮮半島南部にもある。俗称、車塚・ひさご塚・銚子塚・茶臼山など。

円墳に埋葬し、のちに儀式の為に台形の部分をつくった可能性もある。

自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國 次有巳百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有為吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡

この国々が見つかれば解決だよな

卑弥呼のお墓についてはこれかな?

卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人

大きさは直径でいいのかな?前方部分は?

もし箸墓古墳なら周りから殉葬者の人骨が出るのでは?

そもそも年代あってたっけ?

>>161

確かに卑弥呼かその次ぐらいの王(女王)の墓で最初は円墳で東征した天皇家が前方後円墳に改造してその後に日本書紀を書いたとすれば納得できる

※144

瀬戸内じゃなくて日本海側を通った可能性は高いかも

それなら間に国は出雲以外ないし奈良の北側全てを九州の伊都国の代官が治めてても不思議はない

投馬国が出雲ならつじつまも合う

日本海側と畿内なら正確な距離は分からなくても不思議はないな

鏡ばかり注目されるけど刀はどこいったんだろうな

>160

平原遺跡の平原一号墳っていうのが、伊都国の王墓級弥生墳丘墓で、最大級の銅鏡等副葬品も大量に出ています。また副葬品の種類から被葬者は女性であり、女王だったと推定されています。

イメージ的には卑弥呼の墓を思わせるものがありますが、伊都国で、時代が合わず、方形周溝墓で14×12メートルと、径百歩には合いません。

>>160

卑弥呼の墓と断定されたものはまだないよ

弥生墳丘墓というのがあるよ

鏡なんかの副葬品が出てるよ

>164

纒向には、箸墓より古い黒塚古墳とかあって、その時点で前方後円形をしているので、後から前方部を足したとするのは無理があると思います。

>>169

そうすると卑弥呼の墓じゃないのか、残念

年代も違うもんね

魏略が見つかればもっと詳しく分かるのに

>170

年代的には卑弥呼の死後数十年くらいと推定されているので、死後に作り始めたとすれば、時期的にはむしろちょうどいいくらいだと思います。

※141

今年、淡路島で国内最大級の鉄器工房が見つかったよ。

扇谷遺跡などのある丹後や但馬は砂鉄がよく取れるらしい。

>173

イザナギ、イザナミの国産み神話ももともとは淡路島の神話じゃないかって言われてるよね。だから最初に生まれるのが淡路島なんだとか。

※162

次有斯馬國(志摩) 次有巳百支國(伊吹) 次有伊邪國(伊予) 次有都支國(土岐) 次有彌奴國(美濃) 次有好古都國(?) 次有不呼國(?) 次有姐奴國(讃岐) 次有對蘇國(土佐) 次有蘇奴國(信濃) 次有呼邑國(?) 次有華奴蘇奴國(?) 次有鬼國(甲斐) 次有為吾國(伊賀) 次有鬼奴國(?) 次有邪馬國(山城) 次有躬臣國(高志、越) 次有巴利國(尾張) 次有支惟國(紀伊) 次有烏奴國(魚沼) 次有奴國(?)

※149

>わざわざ金印渡すのに侵略するだろうか?

魏がどういうつもりでいるかなんて倭にわかるわけない

大国を相手に用心するのは当たり前

国内を纏める権威が欲しくて魏に従ってるのに

間違った場所なんて教えるはずないと思う

そんなこと国内他勢力にチクられたらどうする。あえてそいつらに切れるカードを渡すようなもんだ

偽装ルートは多少なら

まあそんな小細工リスクは割に合わんと思うが

>>176

周りとの停戦の調停頼んでるのにたどり着けなくしてどうするよ

※175

蘇の文字が着いてる国は阿蘇山の周り

※178

トレッキングコース並みの道じゃたどり着けない

街道のような大きな道じゃないと国の人間も迷うから通るわけない

これがそちらの主張だっけ?

用心深くない国は滅ぶんだよな

古蜀なんて秦から金の糞をする牛を贈るからといわれて迎えるための道を造り

その道によって侵攻を受け滅ぼされた

アユタヤ王朝も象の道でパガン朝に滅ぼされたんだっけ?

>>180

アッピア街道や江戸時代の五街道も今から見るとしょぼいけど当時の人から見たら今の高速道路に見えたんだろうなぁ。

更新を待ち望んでたけど、なんかサラっとしてて当たり障り無い感じだ…

このネタで偏ったコト書くと集中砲火だろうし、客観的検証なんだろうけどね。

>184

ただ、プロの世界ではほぼ決着がついたような状況ですし、ここまでのコメントを見てもそうそう集中砲火にもならないように思いますけど。

年輪年代法は科学的アプローチとしてはとても素晴らしいのであるが、100年遡上問題は解消されたのだろうか?

畿内に3世紀前半の前方後円墳の確証が出たら、女王国は邪馬台国で、畿内が俄然有力になる。

>156に引用されている新唐書の時代でも

天智死 子天武立 死 子總持立

となっていて、天武は天智の子ではないし、總持というのが持統天皇であることを考えると、かなりいい加減であることが分かります。

魏志倭人伝も、これより正確と考える理由はないと思いますよ。

>>187

宋代に盛んとなった中華思想を背景に、復古的で儒教的な道義を重視する態度が貫かれているから次の天皇は兄弟ではなく子供にしたんだろうな

兄弟や夫婦で位を継ぐことは儒教では認められないだろう

>>186

前方後円墳ははたして邪馬台国の墓の形式なのか?

そこに葬られてる人物は女性か?

壹與の墓も一緒に見つかるか?

年代だけだと確証は得られないんだよなぁ…。

※185

決着はまだついてない

金印が出るまで続く

※190

金印は移動が簡単だから、埋葬品として古墳や遺跡から出たら別だが、盗掘されて全く違う所から出る可能性もある。

>190

決着がついたと「言わない」のが、大人の判断なのだと思っています。

絶対に確定、というのはほぼ悪魔の証明に近いものがある(他の可能性がないことを示すのは無理)ので、その意味では決着はついていません。

>>192

魏からの下賜品と女性の骨が一緒に出てくる弥生時代の墓が発掘されれば確定だろう

>189

前方後円墳は、古墳時代の倭国の墓の統一形式です。宗派(?)によって初期には、前方後円墳か前方後方墳かという違いはありますが、箸中山が作られて古墳時代に入ってからは、ほぼ倭国の範囲全域で首長墓はこの形式になります。

箸中山の築造年代が卑弥呼の時代と言えるかどうかで、決着がつく状況です。

九州説は地名だけを根拠にしているように思える

似たような地名があるからエルサレムはアラビア半島みたいな

>193

それで行くと平原遺跡1号墳などはかなり条件に合いますが、何をもって魏の下賜品をするかとか、それで確定というのはなかなか難しいと思います。

古い時代のものが残っているかどうかというのはもともと確率が低いものですから、今後そうした確定的な発掘があることはあまり期待していません。

確定的とは言えないまでも、状況証拠と積み上げていくことしかできないのだと思っています。そしてその方向だと、確定は「しない」のだと思います。

>>196

魏で作られた刀が出てくればいいんじゃない?

今の技術なら鉄器の不純物から製作地が分かるんでしょ?

>194

卑弥呼の時代である弥生時代も前方後円墳なのか

いつ円墳に前方がついたのか

それすら分かってないのに倭人=前方後円墳は乱暴じゃね?

>198

言葉足らずですみません。

「古墳時代の倭国」の首長墓は前方後円墳、という意味です。

古墳時代の始まりは箸中山古墳の築造から、というのは認めていただいてよいと思います。

そして、私は箸中山古墳の築造が卑弥呼の死後、それほど時間が経たない頃だと考えています。

>197

鉄器は銅器と比べて、錆びやすく朽ちてしまうので残りにくいので、望み薄です。

また金属器は、融かして作りかえることもできますし、大本の産地が分かっても、最終的に鋳込まれたのが国内かどうかって、意外に決めにくいんですよ。まあ貴重な下賜品であれば、融かして再利用と言うことは少ないでしょうが、今度は稀少な威信材であるが故に伝世品になったりするので、いつ貰った物かが分からなくなったりします。

発掘で決着がつくというのは難しいと思っています。

一般的に、古墳時代は3世紀半ば過ぎから7世紀末頃までの約400年間を指すことが多い

卑弥呼は175年 – 247年あるいは248年頃と考えられてる

壹與が死んだ後の空白の4世紀(西暦266年から413年にかけて中国の歴史文献における倭国の記述がなく詳細を把握できないためそう呼ばれる)

卑弥呼の墓からいきなり前方後円墳になっちゃうし、その後南九州から東北まで前方後円墳が広がることと天皇陵が前方後円墳、さらに朝鮮半島南部もその流れで前方後円墳ができるから邪馬台国=大和朝廷なのかねぇ…

>200

北部九州と出雲、吉備では大量に出土するのに近畿だけ出ないんだよ

しかも畿内以外は鉄器の出土に合わせて石器と青銅器が減るのに畿内は相変わらず石器がでる。

しかも石器を研ぐ砥石がでる

他の地方はリサイクルする必要もないくらい鉄器があった

リサイクルしてたなら炉の跡が出るのでは?

初期の畿内勢力は鉄を持てず、淡路島、吉備、出雲、北部九州、朝鮮半島南部と鉄器生産地を征服していったのではないだろうか?

九州勢力と近畿勢力が別で九州勢力が敵対する近畿勢力に勝つために魏に朝貢していたとすればおかしくないと思う

呉を挟み撃ちしたい思惑の魏が、列島の勢力をろくろく調べもせず、近場ってだけの弱小九州を倭の代表として遇するなんてことはまず有り得ないだろう。

邪馬台国は倭の統一的勢力だったのは記述からも明らか。

やはりタイミング的に大和王権の成立と朝貢開始が一致しているのでは。

大和政権が続いてたなら倭の五王の説明がつかないぞ

飛鳥時代の開始で前方後円墳が作られなくなり、天皇家の大和朝廷が始まったと考えると前方後円墳王朝を大王王朝が滅ぼして日本書紀を作ったのかな

きっと王と7人の幹部を酒宴の席で謀殺したんだな

天照大神の子孫を名乗るのも卑弥呼の子孫ですよアピール?

東征で奈良県で負けた相手が邪馬台国だな

>206

初期の仏教寺院の塔の礎石の下に、宝物が埋納されているのですが直前の古墳の副葬品と同じ物が納められています。王権の権力の誇示が古墳の築造から寺院の築造に変わっただけで、同じ文化風習が続いており、異なる勢力の侵入や征服は考えにくいところです。

>205

倭の五王が応神の系統の誰かで、最後の武は雄略というのはほぼ多数説だと思うのですが、それで説明がつかないことってなんですか?

>211

日本側の記録では朝貢していなかったはず

※209

東征は邪馬台国より大昔だから関係ない

日本側の当時の記録はぜんぶ焚書されて「生まれたときから独立国でした」と改竄された記紀しか残っとらん

>212

在野の方の論考ですが、日本書紀の淡路巡狩記事が倭の五王の遣使の帰還に対応していると考えているものがあり、日本書紀には遣使が明示的には書いてなくても、倭の五王が仁徳から雄略のいずれかとすることにそれほど問題があるようには思いません。

諸説があるので適当に考えてますが・・・

たとえば、福岡の西区の山門もあるし佐賀の吉野ヶ里の西に大和町がある

ここは中心部に尼寺の地名があるように奈良期においては当時としては大きな町であったことが想像される

もちろん吉野ヶ里の遺跡が出てくるぐらいだからそれ以前も大きな町があったかもしれない

ところで、米沢藩の有名なお殿様である上杉鷹山が養子であって元々は宮崎高鍋藩の秋月の生まれであったのですが、この秋月家は元々渡来系の大蔵氏の流れです 間違いなく渡来系であっても地域の支配層にそのような人たちがいたでしょう 福岡筑紫野市の秋月に勢力があったから地名から秋月と名乗ったのですが、その後秀吉によって高鍋に領地を変えた訳です

でも鷹山のおばあちゃんとお母さんが米沢藩からと秋月・黒田藩からお嫁に来たから養子縁組となったわけですが、このことからも遠隔地にあっても血縁ないしその他の理由での!?な関係が出来るのはこの卑弥呼の時代でもあると思います(想像なので適当に) その間に敵対関係の勢力があったとしても

それじゃ、大和朝廷と山門・大和・山都などの地名があるのは縁戚などの関係があったとも言えるかもしれませんか

もし、日向までいくのに南進すると考えれば、糸島なり唐津からは敵などがあり日向や奈良大和まで行きづらいから、使者に対して「こうして行くとたどり着ける」といったガイドがありそれを記載したとすれば腑に落ちる(気がする?)かも?

地名って馬鹿に出来ないですからね

奈良に鉄器が出にくい(出てない)理由はいくつも考えられますが、しかし鉄器が無いと鉄器を持っている地域を占領支配は出来ませんからどのような理由からか出土しないという方が良いかも

※199

年輪年代法でも無理だとは思うが、どれとはいわず前方後円墳が卑弥呼の死より「前」に出現してた証拠が欲しい。そうなれば畿内=女王国(=邪馬台国)説は確定はしないまでも圧倒的。

※169

>箸墓より古い黒塚古墳

まさか・・・

>218

纒向石塚古墳、勝山古墳、東田大塚古墳、矢塚古墳、がひとところに集められていて、これらは箸中山古墳より古い弥生墳丘墓だと考えられています。もう一つホケノ山古墳というのがあって、これが最古の前方後円型墳墓とされています。

黒塚古墳は三角縁神獣鏡がたくさん出た「古墳」ですから、箸墓より古いってことはないですね。

三角縁神獣鏡について、舶載だ、彷製だ、同笵だ、同型を議論し、枚数ガー、デザインガー、大きさガー、華北で出ない、成分が中国と同じ、違う、成分分析は意味なしは論じるけれど、肝心のことを論じることができていない。

なぜ4世紀に、三角縁神獣鏡が好まれて国産され、副葬品になったのか?

「銅は徐州に出ず」「師は洛陽に出ず」「景初三年」銘など、偽造にしては懲りすぎた制作動機は何か?

現時点では奈良、京都、福岡、兵庫、大阪、岡山の順に出土が多いが、すべてを三次元計測して類縁関係を(同笵、同型)構成するようなライブラリープロジェクトは、ネット環境と3Dプリンターがあれば今や大して予算を要するものでもなく、その気になればできるはず。

魏書は西晋の人が書いたんだろ?

司馬懿の王朝が曹操の国について本当のこと書く訳ないじゃん。

※219

ホケノ山・・・円形周溝墓や柄鏡型からの形状発展を想定すると、ホタテガイ型、一見年代が古そうに思えるものの、石室やら横穴やら、出土物からしても6世紀までいじくり倒した感もある。円形周溝墓の瀬田古墳の年代も怪しむ身としては前方後円墳の先駆形態には思えない。どうして名づけたか、「纏向型」は全国区だし、北九州では中部、伊勢地域に多い方形周溝墓は古墳時代以降に増えている。

魏を警戒して本当の場所を示さなかったなら、7万戸も誇張かな?

見栄を張ったのかも

まんがで読んだ「九州から畿内に移った」説を信じてる

畿内説でほぼ決定してる

畿内だとしたら日本書紀と合わない

ここまでコメントが伸びても、一番正しそうな論考は ※15 かよ。

後は無駄とは言わんが疲れたよ

>女王国が近畿なら北海道が倭人の地になってしまうぞ!

佐渡

>228

佐渡は女王国の東かね?

まだそんな事いってんのか

邪馬台国が近畿なら東は北だ

>>227

自郡至女王國 萬二千餘里

って結論書いてあるからしょうがない

※230

邪馬台国が畿内なら風習が違うんだよなぁ…

距離や方角が間違ってるのは用心深いから騙したとしよう

文化や風習まで偽るか?

>230

東が北なら

計其道里 當在會稽東治之東

はどうするんだよ

会稽郡の北になっちゃうぞ!

邪馬台国は山東省か?

其會同坐起 父子男女無別 人性嗜酒

昔から日本人は日本人だったんだね

本当にスレ読んだのかな?

魏人は都まで行った

方角をずらして書いたのは魏人だ

風習が違うのは撰者の誤認による琉球との混同で

琉球の情報を倭人の情報として伝えた

或いは交流のあった九州の情報を倭全域のものであるかのように伝えた

※233

会稽の東といってるのは後の撰者

この撰者が元記字の距離解釈を誤り方角のズラしにも気付かず

真に受けて会稽の東と推測したのだろう

それで琉球と混同した

現地を知らない人間が方角のズラしに気付くことはあり得ないから誤認するのは当然だけどね

元記事ね

伊勢湾の向こう側を別の島だと見てただけだろ

異邦人が島と半島を混同するのは19世紀になってもたびたび起こってる

木曽三川のつけ根はグチュグチュで陸行できないしな

※239

>>175

※240

それぞれ「この国はどこまで続いているのか?」の答えと「あの海の先はどうなっているのだ?」の回答を別々に載せたと見れば矛盾はないんじゃないか

伊勢湾の先は尾張 伊勢湾は女王国圏内だ

そもそも邪馬台国が近畿なら方角のずれは確定事項だ

ソースが同一と思われる倭に限っては

女王国圏内といいながら国名列挙してるし、「国」の用法が二つ以上混在してるだろ

通訳も極めて曖昧だったろうからそこらへんはソフトに解釈しないと

と考え、

曖昧に読み、ゆるい解釈をして、伊勢湾の向こう側だとかいい加減なことを言ってしまった

ってことだね

そんなレスをぽいと投じるのは、まじめにやってる人達に失礼じゃないか?

原文読むと位置に関する畿内説のこじつけ感半端ない

日本における三国志研究の第一人者は「原文を読む限り九州だけはありえない」って言ってたけどな

ソースはNHK

考古学的にも畿内が圧倒的優性ならこれもう決まりじゃんって空気になるのも分かる

いまだ反対してるのは神話()を重視して歴史クリエイトしてる在野の面白い人たち

別に邪馬台国が九州でも畿内でも琉球、ジャワ島でも構わないのだが自説に合うように方角を読み変えたり素直に読めば無理のある地域に持ってくるため原文にケチ付けたりはおかしいのであって埋まってるものがでたから決まりだ、これで完全に決まったとか某皇国代理店臀痛みたいなプロパカンダは止しましょう。※にもあったけど倭の五王時代でも九州視点←武?の上奏文に北渡海して平定とか云々、なのにほんとドウスルノ?って感じ。畿内説の方々は倭人伝とか切り離して邪馬台国は畿内だ、って主張してもらいたい。

だって結論ありきなんでしょ?歴史←一応記録されたもの、外国側が倭人伝、日本側が紀記、他神話等とすればどう整合性を付けるのか拝見させていただきますわ。

※245

あ?

じゃあまじめにやって侏儒国・裸国・黒歯国はどこになるんだ?

国の位置の話をした後に習俗の段落いれて、そのあと突然東方の話ってこれ情報の種類、毛色が明らかに変わってると察するのが自然じゃないか。

この段は「ところであの海の方どうなってるの?」って聞いた小話を挟んでるようにしか見えん。海中の島々は伊豆小笠原のことだろ。明らかに重要度低い規模の島だが、聞いた小話をとりあえずぶっこんだと見ればおかしくは無い。

>248

その論立てだと武の上表文の

東征毛人五十五國「西服衆夷六十六國」渡平海北九十五國王道融泰廓土遐畿

の西66カ国ってどこって話になりませんか?

九州より西にはそんなにたくさんの国がありそうな土地、ないですよね。

倭の五王を九州王朝とするのは、大和朝廷とするより無理が大きいと思います。

>249

突然とは思わないな

女王国に従っていない狗奴国の話の後だから、女王国以外の倭種の話をしたのでは?

自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳

と女王国の北(畿内説だと西)は分かるけど女王国の先は情報無いから詳しく分からないって書いてある。

もしかしたら狗奴国の支配地域かもしれないね

>>250

詔除武使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事安東大將軍倭王

とあるから朝鮮半島の国々だろうな。

>252

それは

渡平海北九十五國の方でしょう。

畿内説の否定に朝鮮半島は畿内の北ではないと言いながら、九州の西66カ国ってどこと訊かれて、半島のことだろうというのはおかしな話ですよね。

古墳時代に倭国の代表として大陸と交渉した九州王朝を想定するのは無理があると思います。

よくまとめられていて面白かったです

魏の使者「邪馬台国見にきたで!」

倭 人「遠くて無理やでw」

魏の使者「え?」

倭 人「倭国は広くて国もようけあるからな」

魏の使者「でも任務やし行きたいな」

倭 人「まず、この先の投馬国まで「水行20日」な。

で、そこから邪馬台国まで水行10日陸行1月やで」(適当)

魏の使者「うわ、なら情報だけでええわ」

倭 人(お前らに軍事情報教えるアホはおらんで。まして小さいことばれたらアホみたいやしw)

こんなやり取りを想像してしまいました

>>254

張政「よし、本国から出張費ごまかせたぜ!」

>>255

「出張費マシマシでw」

「倭国大きいし邪馬台国は遠くて無理」(方向も嘘教えたったわw

握手(www

↓

魏志倭人伝

卑弥呼「南の狗奴国との調停お願いします。」

魏「おかのした」

倭人「邪馬台国の場所は投馬国から海を10日陸を1ヶ月(里数とか知らないし)」

魏「東を南と書いて報告します(倭人に騙されました)」

今なら

「金印を授かった奴国(北九州)、石器と青銅器の邪馬台国(畿内)に敗れる」

と大ニュースだろうな

根拠は無いが

官有伊支馬 次日彌馬升 次日彌馬獲支

これが 生駒彦(イコマヒコ孝元) 坐彦(イマスヒコ開化) 水間城彦(ミマキヒコ崇神)ならば決定かと なお生駒彦の父君 考霊天皇は 和珥埴彦(ワニハニヒコ)と尊称奉りたい

※249

倭国の主要の話の後に倭の邦域の話をして、中国との歴史の話に繋いでる

情報の色が変わったのはその通りだが、女王国の海の向こうの国が女王国でないことぐらい方角に関わらず分かるだろう?

女王國東渡海千餘里,復有國,皆倭種,又有侏儒國在其南,人長三四尺

ごめん、これ佐渡じゃないな たぶん隠岐諸島だわ

裸国は伊豆諸島、黒歯国は小笠原諸島だろうな きっと

裸国・黒歯国に関しては方角は歪められていない

しかも周旋五千余里は短里ではない

ここに倭国の方角を歪めた魏の意図が見える

※259

年代違わない?

官位名(役職)じゃないの?

※260

魏の意図は見えないが貴方の妄想は見えます

結局近畿説にしたい人が自説に沿うように方角が不正確だってしたいだけなんだよな。

邪馬台国と言われる国は九州にあった、これは間違いないだろ。

和朝廷や天皇家、または漢委奴国王の金印と関連付けようとするから問題が出るわけで

九州も統一してない程度の連合国家だったとしたら何の問題も無いじゃないか。

仮に同時代により強力な国が近畿にあったところで別に構わないと思うがね。

>263

150にも書いたのですが、親魏倭王の金印である時点で、倭国の最高権威と魏が認定しているので、より強力な近畿の国が、というのは考えにくいんですよ。

結局記紀の矛盾は悪意、魏志倭人伝の矛盾は善意で解釈って、どこまでもダブスタってことのなるが。

※264

奴国の金印も昔その議論があった。

今はその地域の最大勢力でなくても金印を授けたことが分かった。

古代史って発掘によりどんどん変わるから面白いよね。

距離について

魏志東夷伝倭人条では距離が100里の整数倍のみ記述されていると思う。

例えば陸路の場合1日あたりの移動距離を100里として扱う(地図上の距離とは無関係)

出発してから5日目に目的地に着いた場合は500里と記すといった具合

海上は距離を計測する方法が無いため、出発してから目的地に到着するまでの日数×魏での1日当りの船旅距離(=1000里:帆走 歴史読本1998年9月号篠原俊次 『魏志』倭人伝の海上里程と『道蔵』より)

魏志東夷伝倭人条では「いたる」に対し「至る」と「到る」が使い分けられている。

「至る」は移動の通過ポイントを示す。

「到る」は終点を示す。

よって伊都国から先に進めないため、末慮国までは連続読み、末慮国以降邪馬台国までは放射状読みが正しい。

また邪馬台国までは水行10日、陸行1ヶ月とあり、

出発地点から船で行く場合は10日、陸路で行く場合は1ヶ月かかると記述されている。

(距離ではなく日数になっているのは、実際に行ったのではなく人から聞いた話だからだと思う)

従って出発地点・邪馬台国とも比較的海に近い位置にある事と、陸路は大回りになる地形、船の場合はほぼ直線に近い航路となる。

末盧国、邪馬壹國とも海の近くにあり、海路はほぼ直線、陸路は大回りになる地理的条件が課せられる

張明澄氏によると末慮国は現在の佐世保市であり、邪馬台国は現在の阿久根市出水地方だそう

末盧国から邪馬壹國は南の方向にある事。佐世保-阿久根間がその条件を満たす位置関係にある。

対馬-壱岐間1,000余里、約65.5km

壱岐ー佐世保間1,000余里、約78.3km

合計 2,000余里 、約143.8km

佐世保ー阿久根間(海路)約144.2kmから2,000余里。

佐世保ー阿久根間(陸路)約251.7km

計算上到着まで

佐世保ー阿久根の陸路を1日7km(当時の道路事情を考慮した踏査による)進んだ場合、約36日

海路は倭人の手漕ぎの船(時速2~3キロ程度)1日5時間漕いで進んだ場合、9.6日、約10日

かかる。

また帯方郡から邪馬壹國まで1万2千余里、帯方郡から末盧国まで1万里ですので、

佐世保-阿久根間約144.2km:2,000余里は魏志倭人伝と一致。

みんな邪馬台国大好きだなw

私は歴史好き

邪馬台国は浪漫ですよね

畿内説で決定的になっててもうロマンもない

※246

九州説は距離がコジツケ

※226

日本書紀に神功皇后=卑弥呼って書いてる。北部九州はもう奈良の支配下。

※254

倭人「東の方に海でずーっと行ったとこにあるで」

魏の使者「サンキュー倭ニキ」

魏の皇帝「えー東か…呉への牽制に使えるように、南ってことにしといたろ」

>266

150にも書きましたが、地域のトップの場合は漢委「奴」国王のように、地域名が入るんですよ。

金印かどうかとは別の議論です。

女王国の卑弥呼は親魏倭王ですから、倭の中の地域のトップではなく倭国の王であるという認定です。

なので邪馬台国が九州の地方政権で、畿内により大きな国があるなら、倭王の称号は送られません。

九州派が唯一強いのは狗奴国=球磨で確定されてるってとこか。

畿内派の狗奴国候補地おしえてクレメンス

※275

愛知県一宮市の萩原遺跡群。

※275

静岡高尾山古墳

邪馬台国が正確な倭の情報を出さず、自分達が最強と伝えたのかな?

それとも奴国を征服したから倭王になったのかな?

隋書だと南を東と書いてるのか。

隋書は対馬の東に壱岐があると記されてるのね。

畿内説の方角間違えて記した説も信憑性あるかも。

当時の日本列島と大陸が描かれた地図見たいね。

隋書だと九州になるみたいだけど。

※265

日本書紀を素直に読むと邪馬台国は畿内にないから。

畿内説にとって不都合なんだよ。

※280

素直に読めば畿内だろ。

歴史学者も7割が畿内と言ってる。

まあ、9割畿内の考古学者よりはマシかもしれんがw

※280

日本書紀に神功皇后(本拠地奈良)=卑弥呼って書いてる。北部九州はもう奈良の支配下。

>>281

邪馬台国自体出てこなくない?

本当に自分達の祖先なら、なぞらえる必要もなくない?

東征してからずっと畿内にいるにも関わらず、畿内の邪馬台国は何処に?

※282

神功皇后の時代にはすでに卑弥呼女王は亡くなっております。

※283

邪馬台国=大和国でしょ

二行目何言ってるのかよくわからんが

※284

台与で充分説明可能だし、

そもそも後世の作だからちょっとだけずれるのは許容範囲

箸墓古墳から古墳時代の土器が出るのが悪い。

なんで卑弥呼の墓のはずなのに弥生式土器や大陸や半島経由の品が埋まってないんだよ〜。

※285

結局日本書紀だと卑弥呼は誰なの?

※287

神功皇后

九州説は根拠を出せないくせに、畿内説の根拠にイチャモンをつける卑怯者ばかり

大倭から大和でしょ?

大和=奈良=邪馬台国=邪馬壹國って意味じゃないんでしょ?

元々のやまとは山門か山東でしょ?

※288

神功皇后は台与な

※291

神功皇后=卑弥呼+台与

>287

表面的には神功皇后のところに魏志倭人伝の引用があって、神功皇后を卑弥呼だとしたいように書いてる。よく言われるのは、箸墓の被葬者だと記紀に書いてある倭迹迹日百襲姫命。ただ、女王扱いはなくただの皇女として書かれている。

その一方で彼女の母親が意富夜麻登玖邇阿礼比売命(おおやまとくにあれひめのみこと)と、大王級の名前で何かありそうな感じではある。

※280

後世の作文を盲信しちゃいけないと言うだけのことなんですが

考古学的的知見が九州説にとって都合が悪いから、目をそらそうとしてるだけ

>>285

畿内説に不利だからそういった主観でのずれの許容という怪しい話はやめてくれ。

そもそも邪馬台国と天皇家は連続性がない。

古墳時代に纒向遺跡をはじめとした巨大勢力が畿内にあり、天皇家が後に滅ぼし、日本を打ち立てた。

だから古墳時代が終わり飛鳥時代になったのだよ。

そして邪馬台国の痕跡を消すために、記紀を作ったから、記紀に邪馬台国が載ってちゃいけないんだよ。

※295

2行目以降の根拠ゼロの怪しい妄想に比べれば、全然許容範囲

※295

九州説なんかかすってもいないからw

九州説「神功皇后と卑弥呼はちょっと時期がズレてる!」

九州説「神武天皇が東遷した!時期?知らん?」

クズすぎワロタ

いわゆる魏志倭人伝以外にも結構倭の記述ってあるんだね。

※298

神功皇后は壱与

>274

>倭の中の地域のトップではなく倭国の王であるという認定です。

地域のトップであるかの真偽確認、判定は誰がどのように行うの?

邪馬台国は出雲

大雑把に福岡は奴国、佐賀は邪馬台国、熊本は狗奴国、宮崎、鹿児島は投馬国

帯方郡から南に1万2千里は倭人表記で水行10日陸行1月なのである

末蘆国から伊都国、奴国経由で女王国。さらに末蘆国から百支国の長崎周りの国を次々に

列挙して烏奴国(鳥栖)の次が奴国なのである

卑弥呼がたとえ九州だったとしても、その邪馬台国とやらを遥かに超える大規模な街が当時奈良県には存在してたんだよねって話

つまり、九州<関西は覆されない事実なわけで。

知ってるか?平城京跡のど真ん中に近鉄電車が通ってるんだぜ

奈良県民の遺跡に対するウンザリ感は異常。

地面掘り返したら大体の場所でなんか出てくるから、企業もビルを建てようとしないし、その為の地質調査もしない

一般家庭を建てる時も「あっ・・・」って感じで見なかったことにして上にコンクリ基礎を流し込む

九州に「これだけの大規模集落が発見!!」とか大騒ぎしてるけど、そんな発見なんて日常すぎて地元の土建屋が無かったことにしてるだけ。

まぁ学術的にはもう畿内説でほぼ決まりみたいなもんだから

楽天の梨田監督が家建てようとしたら何か出て来たんだよな

※304

奈良県民最低だな。

※300

神功皇后は卑弥呼+台与

斎藤道三も親子2代の事績が道三1代のものとして最近まで伝わっていた

それと一緒

>>304

不思議なことに鉄器と住居跡と人骨だけ出ないと思ってたんだよ。

土建屋が壊したり、闇に流してたりしてたんだな。

※309

そもそも纒向は2%しか発掘されてないから焦るなよ

※310

早く全貌が知りたいぜ

専門家でない素人にとっては歴史はロマンなので

自分と意見の違う相手をクズとかクソとか言ってる人は消えてほしいです

萎えてしまいます

×意見が違う相手

○ダブルスタンダード

萎えるのはこっちなんですけど

近畿行くならわざわざ九州で上陸して陸行しないんでないの?

船を乗せ換えてるんだよ

北九州で一旦休ませて(という名目で)安全確認したのち、大和の船でご案内。

直行ルートを魏や半島の船員に学習させるわけにはイカンだろ。さすがに

※279 当時の日本列島と大陸が描かれた地図見たいね

「混一疆理歴代国都之図」 龍谷大学に現存する

魯迅の「新地図が出始めてから 邪馬台国論争が起こった」 は一理あるかも

倭人は隋の時代まで里数を計れなかったというから、

水行とか陸行って言い出すところからは

話だけ倭人に聞いて魏の使者は行ってない気がする

で、奴国の隣つまり北九州まで女王国だから

そこまで行けば事は足りた。

九州でも畿内でもどっちでもいーが、畿内説はいちいちもう決まりだ~♪学会が~♪とか、九州説は論拠が~♪言ってるやつクズ杉とか全部自己紹介。

だから結論ありきだろうと言ってる訳。これだけ必死杉なのは…後に都ができたとは言え、墓場←ナラカというあまり威張れない土地に居たのが都合が悪い?太古からず~っと都だったって言い杉る。で、畿内説側?のが…?←ってなる。両論冷静に眺めてる側から見てるとな。こういうと九州説の奴等は~♪って言われそうだけど違うから。畿内説への違和感を指摘してるだけ、悪しからず。

・学会ではもう決定的になってる ←ただの事実

・それに対して論拠をあげて反論できない ←ただの事実

・記紀の中から九州説の都合いいとこだけつまみ喰い ←結論ありき

・九州説の都合悪いとこは無視 ←クズ

九州説への違和感を指摘してるだけ、悪しからず。

神武の故郷は九州だと認めるぐらいの余裕があるでしょ。

でも卑弥呼は物証があるから畿内で決定なのはしょうがない。

畿内は解釈や訂正以外の史書の裏付けが必要。

問題は史書に書かれた国がどこなのかであって、倭で一番大きな国がどこなのかではない。

九州説を推してた東大って、旧石器捏造してたとこでしょ。

近畿が太古から都だという事実を感情的に認めたくないんだよ。

九州は裏付け必要ないんですか?またダブスタっすか?

倭王と認められたってことは一番大きな国なのでは

>318さん

このネタの割にはここまでそんなに荒れずに来たのに「クズ杉」とか汚い言葉を使う人がいるととたんに雰囲気が悪くなるので、注意してほしいです。

自分の考える論拠を述べるのに、感情を交える必要はないでしょう。

年輪年代法の100年遡上問題とか、素人でも考察できるネタもまだまだ残っていますし、罵り合いではなく、議論がしたいです。

畿内説に対する反論がなくなった時が畿内説が定説になる時。

九州説に対する反論がなくなった時が九州説が定説になる時。

箸墓古墳から卑弥呼の骨が出れば確定する。

※323

魏の知る限りで倭人の一番戸数の多い国だったのだろう。

当時、王朝が変わると前王朝の金印を返還し、新たな金印を授けられたことを考慮すると奴国は金印を返還する前に邪馬台国に滅ぼされ、邪馬台国は大和朝廷となり金印は後の天皇が返還したんだろうな。

当時ウホウホ言ってた土人に中国朝鮮から稲作と同時に文明が伝わったのに、近畿なわけないやん

今も昔も福岡は大陸との交流が日本一深い場所で、何も変わっていない。

文明は中東から始まり、

西はヨーロッパそしてアメリカ。

東は中国、朝鮮、日本では九州から奈良、京都。東に東にへと進んで行き着いたのが今の東京。

ただそれだけ。

近畿はその都が移っていく中間点でしかない。

神武が三韓から北九州に降臨して畿内征服したのははるか紀元前の話だから

邪馬台国の時代にはとっくに日本の中心地

じゃなきゃあ関西が弥生チョ○顔のメッカで九州はそれほどでもない事の説明がつかない。九州は短期間でスルーされたと見るべき

あと、稲作と同時に必ず必要なのが製鉄技術。

これも中東から伝わってきたもので、当時は朝鮮に多くの技術者がいた。

日本に伝わってきたルートもいろんな説があるけど、対馬ルートで最も近い九州が有力だと思う。

他には東北にも既に伝わっていたというのも聞いたことがある。

とにかく、九州を飛び越えて、武器開発にも直接つながる製鉄技術(当時は武器は青銅を使い続けていた)がいきなり近畿に到達するのは意味が分からない。

仮に伝わったとしても、技術者の大部分が移動する事も考えにくい。

「文化の深さ」ってのは=その土地の歴史だからな。

畿内日本2000年の歴史に今さらどうゴネたって勝てないアズマが、必死になって関西をただの「通り道」って毀損したがってるだけにしか見えん。どおりで関係ない関東人がなぜか邪馬台論争に首突っ込んでくるわけだ。成金が欲しがるのは歴史。でも歴史は買えないから捏造、か持ってる人のを堕すしかない。日本の中心はどう考え立って畿内だ。文化的に最高級。

畿内は石器の技術が優れてたから。

砥石だって鉄器ではなく石器を磨くためのものが出土してる。

鉄器の生産と輸入が北九州と中国地方で止まっており、それを奪うために畿内から戦争を仕掛けたのが倭国大乱と見るべき。

伊都国と邪馬台国連合軍に滅ぼされたのが奴国と投馬国。

だから伊都国が邪馬台国以北を代官として支配していた。

北九州に残る鉄製鏃の刺さった人骨は奴国対伊都国の戦争の跡。

卑弥呼は闘っていない。だから畿内からは鉄の武器も戦争の跡も大量の戦死者も発掘されない。

どーでもいいけど、「畿内」って使い方間違ってない?

そもそも、明治に日本の土着のアニミズムを無理やり結び付けて、

「すべての神社の祭祀は天皇です。これからは天皇を崇めてください。」って無理がありすぎやろ。

そして、古事記とかを証拠にだして、日本には偉大な神話があります。ってそれ7世紀やからね。

それ以前の弥生時代の話なのにわけわからんやろ。

その当時テンノーとかおらんよ。

多くの日本人と外国人が勘違いしてるけど、日本文化の栄華を極めたのが、奈良・京都であって、決して日本の文明そのものの起源ではない。

>>331

つまりアフリカが一番ということですね。

分かります。

※331

天皇家の出身地である高天原とされてる日向のほうが古くない?

2000年じゃなくて2600年だよね?

邪馬台国は畿内以外関係ない!

邪馬台国は倭で一番大きい!

記紀>魏志倭人伝

神功皇后=卑弥呼

邪馬台国=大和

稲作は縄文時代に日本に伝わっていて、

※338

卑弥呼の時代以前に中国朝鮮と文化交流あったに決まってるやん

最初に書物に記録されたのがたまたま魏志倭人伝

「日本海側」か「太平洋側」か

それだけですべてを物語っている。

※316

この地図は李氏朝鮮で作られたんだ。

他に3枚あって、龍谷大学の地図だけ90°ずれてるんだ。

他は正確な向きなんだね。

確かにこの1枚がなければ90°説はない。

面白い。

ありがとうございました。

稲作は縄文時代には日本に伝わっていて、菜畑遺跡は2700年ほど前とされています。

また、東北地方でも弥生時代でも最初の頃の砂沢遺跡、垂柳遺跡で、水田跡が発掘されています。

縄文時代は列島全体規模の交易が確立されており、しっかりと文明社会です。

大陸に近いから北部九州が文明の先進地という思い込みで語る前に、ファクトを押さえてもらうと話が進みやすいと思います。

諏訪湖周辺は弥生文化拒否ってます。

※328

その中間点である近畿が、日本国の歴史の原点であり、最も長く、現在まで続く日本文化のほとんどが形成されている。

明治に東京が首都とされたが、1970年代までは関西>関東というように差が大きかったんだよ。

少なくとも江戸時代からの正しい近代史を知っておいた方がいい。

テレビなどで流布されている江戸・東京の歴史は、文献の史実とは違う事が非常に多い。

文献などでの都合の良い一部を取り出して歪曲し、全体とは違う歴史観を作り上げようとしている。

これは、邪馬台国の九州説派にも言えるだろう。

魏志倭人伝の記述(三国志が書かれた当時の魏の視点から世界観による解釈が重要)だけでなく、考古学の発掘結果の方も文献より重要なので、これらを総合的に考える必要がある。

自分が思い込みたい結果を導くために、都合の良い部分だけを抜き出して思考するのは、真実を見誤る。

※329

弥生系はテョンではなく、中国系な。

テヨン顔が多いのは、奈良時代以降に半島渡来人の開拓地とされた関東である事ははっきりしている。

>>341

交易をするには交換する品物が必要。

当時の日本にはそんなもの存在しない。

列島全体で大陸と交易が確立されていた=絶対にない。

そもそも、移動手段が徒歩と小さな船のみ。

それでわざわざ遠い地まで足を運んで交換するものがあったのだろうか。

当時は奴隷売買もあったかもしれないから商品といったら奴隷くらいだろう。

じゃあ邪馬台国が大陸と交流があったかといえば、同じくないはず。

当時の製鉄技術も交易でもたらされたものではなくて、戦乱の朝鮮から逃れてきた人が住み着いて技術を伝えただけ。

※343

関西に在日が多いのは戦後住み着いたからだぞ

在日以外の日本人はどこも顔変わらんだろ

※345

>関西に在日が多いのは戦後住み着いたからだぞ

そんな事は知っている。大正時代以前には関東にテヨンが多かった。

顔の調査はないが、いくつかのDNA調査はされているんだよ。

しかし、この話題は本スレとはズレるので、これ以上はしないが、

興味があるなら、「母方のルーツで見た縄文と弥生の割合」で検索。

※343

欧米では奈良時代が最初の日本国とされているけどな。

そして、日本の文明の発祥は九州。

これも欧米だと普通の考え方。

343

東京へは奠都な。

都は御所であって、京都全域ではない。

当たり前だよな?

※346

関東の東夷はどう説明するの?

>343

何千年経ってると思ってるんだよ。

お前に至るまで何人のご先祖様がいるか計算できるか?

そのうちの全員が純血の縄文人か?

>344

日本と大陸と、ではなく、列島内での交易です。

神津島の黒曜石や新潟姫川の翡翠などが全国で出土するのはご存じですよね?

また、関東の貝塚の貝殻の量も、周辺の消費量ではとても説明できる量ではないので、干し貝にして、交易に使われていたと考えられています。おそらく内陸への塩分の輸送という意味もあったのだと思います。米などを炊くときに、干し貝を一緒に煮込めば出汁になりますし、日本人が今でも海産干物好きなのは縄文以来の嗜好なのかもしれません。

神津島の黒曜石は大陸でも出ていますし、環日本海の物流は思ったより盛んだったようです。

遣唐使船が沈んだり、鑑真がなかなか日本に来られなかったりするので、日本海を渡るのは大変という印象がありますが、後の時代の構造船と違って丸木舟は「転覆しても沈まない」ので、波の穏やかな日を選んで渡る分には丸木舟でも十分だったようです。

昔は天皇が即位するたびに都を作ったからずっと同じ都市を使い続けていた纒向は都ではなく祭祀場。

都は纒向の周りに天皇毎に作ったはず。

邪馬台国の都が見つからない理由はそのため。

そんなに純血にこだわるなら、自分のクローンを作ればいい。

※346

今もだよ。

埼玉東京の人間は酒強いからね。

近畿はむしろ弱い方で典型的な日本人。

それでも愛知や三重より強いのは在日の影響か俘囚の影響かというところ。

邪馬台国は弥生系!

大陸から多くなる(関東)ほど朝鮮系!

※354

なんで酒の強さと日本人かどうかが関係あるのかみんなに説明してくれ。

DNAのどの遺伝子がアルコールに反応して、その遺伝子が日本人以外のアジア系で違うのかどうか。

そして日本のそれぞれの県でその遺伝子に違いがあるのか。

説明してくれ。

>>354

???

海外の文献読んでも九州で間違いないよ。

正確にどことは書いてないけど、簡単にまとめると。

1.中国朝鮮から逃れてきた移民が九州に移住

2.現地土人とアンアン → ニュータイプ弥生人誕生

3.倭人の村がいっぱいあってカオス

4.ヒミコが賢い弟の力も借りて統治

5.全国で古墳フィーバー

6.近畿に中国式軍隊を備えためっちゃ強い国が登場

7.周りの土人どもをフルボッコ

8.邪馬台国消滅

ttp://www.shsu.edu/~his_ncp/Japan.html

ttps://heritageofjapan.wordpress.com/

戦後GHQは昭和20年10月30日に教職追放で真っ当な教員を追放し共産主義者が東大京大などの教壇に上がり歴史を改ざんした。12月15日に神道指令で日本の素晴らしい歴史と伝統文化を教えることを禁止した。

日本の家庭に今も息づく記紀の伝承が神棚に残る。邪馬台国や卑弥呼って左翼学者のプロパガンダであり、矛盾だらけの魏志倭人伝って聞き流せばよい程度の法螺はなしですよ。

※354

蝦夷を俘虜として使役してたのは大伴氏とその一族だろ?

うちは神道成立以前の伝統が残ってるから神棚ないよ。

※356

1行目→日本人は世界有数の酒弱国だから。

2行目→ALDH2。日本人に近いのは中国江南地方のみ。

3行目→山陽〜近畿〜東海にかけて、弱い人が多い。

長江の河口付近に住んでたのは倭人集団だぞ

朝鮮半島南部にも倭人は住んでたぞ

今の日本の支配地域と倭人の範囲は一部違うぞ

※359

祭りとか参加したことある?

全国の祭りだとその地方の神社、そこを管理している宮司ですべて完結するよ?

そこに天皇とか一切出てこない。

確かに天照大神を祀っているところもある。

でもそれは神話であって人間とは繋がっていない。

このサイトも聖書に神話は載っているけど、フィクションというスタンスで説明しているし、あなたも読んだはず。

なのに、日本書紀のまとめられた720年以前の内容を現実の内容と捉えてるとか?

あと日本の神社は天皇を祭るためではなく、その地方を納めていた豪族の霊を鎮める為でもある。

だから古墳の上に神社がたてられることが多い。

とりあえず、歴史のある祭りに参加すれば大体わかる。

※362

日本のアルコール消費量=世界55位(酒弱国?逆にアジアの中では強い方だが)

なら近畿に住んでる人間は中国人なんやろ(テキトー)

※365

好きなのと得意なのは別ですから

※366

だから日本はアルコール消費量多いんだよ

酒飲めないのが日本人ならおかしいだろうが

東を間違えて南と書いた証拠が朝鮮半島作成の地図だとは知らなかった

※367

下手の横好きって言葉ご存知ない?

>>362

民族なのか国家なのかはっきりしろ

>352

初期の天皇は都というほどのものは作っていなくて、天皇の居館を宮と呼んでいたのだと思います。

崇神~景行天皇の宮は、ピンポイントでどことは言えませんが、纏向の中だと思います。

>363

中国の史書が何をもって「倭人」としているのかがはっきりしないので、遠く離れた長江下流の倭人と列島の倭人にどれだけのつながりがあるかは分かりません。

逆に、倭人としたために、「長江河口の倭人」の様子が「帶方東南大海之中の倭人」に投影されている可能性もあります。

※370

どっちでもいいわボケ

魏志倭人伝に「人性嗜酒(倭人は酒飲み)」って書かれてるのに日本人が酒弱とか笑止。

少なくとも魏や帯方郡(朝鮮北部)で生活してる人間から見ても日本人は特に酒飲んでるように見えたのだよ。

当時の華北人は今より酒弱だったということかな?

魏志倭人伝は和弓を正確に記してるから間違いなく倭人の風習を記してる

もし想像だったりよその地域を記してたら弓の形が絶対違う

俺が注目するのは

其木有枏杼橡樟楺櫪投橿烏號楓香 其竹篠簳桃支 有薑橘椒襄荷 不知以為滋味 有獮猴黒雉

この部分だな

出汁が古事記に出てくることを考えると魏志倭人伝に出てくる倭人は刺青も含めて記紀の文化圏とは違うみたいだな

女王の都は使者の出発点から一万二千里と明確に記載されているみたいだから、

水行十日、陸行一月もその範囲に収まる解釈以外はない。

※344

大陸と往来が全く無いとは言えないだろ。

品物が無いなんてありえない。

日本は古代から海産物や真珠の産地として有名だったんだよ。

複雑で長い海岸線のおかげだな。

あと砂金・水銀ね。

※378

青玉ってなに?

※374

好きと得意は別だって何回言っても理解する気ないんだな

※380

意味分からん

DNAの話だろ

※376

>有獮猴黒雉

たぶん台湾の情報だ

台湾にミカドキジという台湾固有の黒い雉がいる

またタイワンザルもいる

※381

DNA(得意不得意)の話をしてる時に、酒の量(好き嫌い)の話をするやつがいる

>>377

都とは書いてなくね?

女王国の境界までが一万二千里で、都のある邪馬台まではもっとある

動機と位置と態度で判断すれば良い

そもそも『海外の強国に対して「相手の権威と勢力の地理的な延伸による」後ろ盾を求めた』

動機から言えば、その行為と判断の主体は九州であって畿内じゃない、位置的にも勢力的にも

隣国でなければ共通の敵国に対する同盟で良いし、畿内の商業圏勢力にはその力があるだろう※

そもそも外的権威が仮想敵国に向かった時の背後にある状況ではなくむしろ敵国の背後だから

接しても居ない畿内は九州に勝った後で無い限りは大陸勢力を重視したり「従う」必要はない

正面の畿内と後方との二正面作戦になるから少しでも有利な条件で自ら従うしかなかったのだ

畿内ならば地理的な位置関係が違うから、「自ら属国になる」動機も時期も食い違う事になる

※349

東夷の事を知りたかったら、平安時代を勉強したらいい。

あと「新羅郡」「高麗郡」とかも調べておく必要がある。

※364

天神地祇八百万の神のうち、天神が天つ津神で渡来系、地祇が国つ神(土地神)で地方豪族と

捉える事ができる。

ヤマト政権は侵略したというよりも、その土地の豪族たちを従える形をとったから、神として祀られている。もちろん武力や戦争などが背景にあるわけだが。

卑弥呼時代には鏡を与える事で従属の証としたが、ヤマト政権では姓を与える事にした。

この事によって、地方豪族は自分の土地を支配する事を認められた。

※379

代わって答えるが、宝石の青玉(せいぎょく)は「サファイア」の漢名。

しかしウホウホ言ってたとか品物が無かったとか

変わった見方をする人が多いな。

※382

ミカドキジ黒っちゅーか青いな。

>>385

>正面の畿内と後方との二正面作戦になるから少しでも有利な条件で自ら従うしかなかったのだ

畿内が魏と組めば、そういう状態に持ち込めるってこと

畿内も動機は十分じゃないの?

※ポリネシア諸語と民族

台湾の船乗りがポリネシア諸語の地域に拡散している、太平洋の大部分は台湾民族のものだった

→台湾のコネの対象は国津神(シベリアから大陸中央部ハートランド、現ロシア圏から中欧圏)

コネを持っているのは畿内だろう、ロシア正教の浸礼と道頓堀のカーネル像投入の動機は同じだ

発想自体が東京/九州や他のキリスト教圏に解り難い、技術より地理的統治力の文化であり文明

九州はトルコ(アナトリア)の鉄鋼技術系天津神アマテラスやスサノオの系統で、より一般的な

ナンナル/シン=ツクヨミ=ティレニアのそれではない(三貴子の枠組など原点はこちら側だ)

ドイツのドレスデンなど欧州の鉄工の起源でもある、トルコの主なる太陽女神アリンナにあった

ふいご本格採用前の製鉄技術は、山の斜面で加速された季節風(台風)に全面的に依存している

それ故に「普通の街の繁栄」に向く土地には適さない、風害の強い山地でしか行う事ができない

そして、鉄製品の大規模海上輸送は、水上輸送が王道だった古代でさえ、簡単では無かったろう

日本に来たのは「一般的な天津神(アナトリアの月神=主神=都市国家神の系譜)」、ではない。

相当なキワモノだ。 九州ローカルだったのも無理はない。 遺伝・血統的にも珍しいらしいな。

畿内(=国津神)は古代の大陸中央で最も一般的な文化系統で民族問わず合流する大多数はコレ。

北朝鮮はDNA検査もできてないから、酒弱って可能性もあるか・・・

となると畿内に移住してきた弥生人は昔のあの辺の民族?

色々辻褄が合うな

卑弥呼が外交に聡かったのは帯方郡の人間と懇意で便宜を図ってもらっていたからだとも聞く

寄せ集まりの女王国は必ずしも狗奴国の征服したかったわけじゃないだろう

他の国のように従属してくれればそれでよかったはずだ

大陸の先進的な強大国の後ろ盾を得て女王国の国威が増大すれば

狗奴国もついには屈服するかもしれない

そういう狙いがあったのではないか

※391

稲作の起源はもっと古いって上にレスがあるのに見てねえのかよ。

※391

無いんじゃないの。

満州や韓国に全くそんな気配ないし。

史実では大陸の北東部は騎馬民族系が完全に支配していた、漢民族がそれに匹敵した事はない。

彼らは、遊牧地域から離れると「消滅」してしまう。 土地の生活習慣に結び付き過ぎている。

モンゴルのような強大な覇者でさえ跡形もない。 生活至難な土地でないと文化の意味がない。

そして生活習慣が消えると、それに伴う文化も考え方も哲学も発想も皆、消えてしまうようだ。

それら以外の大陸のほぼ全ての民族が、「普通の人々」である国津神、日本だと「畿内派」だ。

むしろヤマタ列島ローカルではキワモノが目立ちすぎている。 ほとんどは普通の平地の民だ。

日本こそ「畿内派が畿内でしか勢力を振るっていない異常な状況」だが、大陸は皆「畿内派」。

大陸では大多数の民族が「畿内」文化文明派なのだから、日本等の局所以外では、「勝てる」。

※388

青紫色に光る黒色

ネットに挙がる画像は綺麗に光沢が見えるものを選んだり色調いじったりして強調してるんじゃね

※394

日本国内ですら畿内濃尾の地域で特異的に分布してるのに

なんで半島で無いって思えるのか?

※397

九州、四国、関東でも明確にその兆候が見れるのに、韓国や満州でなぜ出ない。

というか北朝鮮で検査してないのって本当か?

おいおい、稲作の時期がさかのぼって弥生・縄文っていう頭骨から見た区分は

実は農耕によって食べ物が変わったからかもしれないのに、何で邪馬台国の話で

DNAの話になっちゃうわけ?

>>387

ありがとう!

調べてみたら、今でも日本でサファイア取れるんだ。しかも結構広い地域で。

弥生時代ならもっと採れたかもしれないな。

真珠とサファイアが採れるなら魏も交易しようと思うに違いない。

昏睡期(0.41~0.50)

ビール(大びん10本以上)

日本酒(1升以上)

ウイスキー(ボトル1本以上)

◆揺り動かしても起きない

◆大小便はたれ流しになる

◆呼吸はゆっくりと深い

◆死亡

国税庁のwebページにあったけどこんなに飲めないよ

ある説によると日本人は、縄文人系はNN型、弥生人系(大陸から日本列島に移住)はND型あるいはDD型が多いと言われていますが、その割合は、NN型56%、ND型40%、DD型4%と言われています(別の説では、ALDH2型を持たない人が25%はいると言われています。)。国税庁より

今まで弥生人の王国である奴国と邪馬台国が大陸と朝貢してたのか不思議だったけど

お酒飲めない遺伝子=江南=稲作&鉄器=弥生人だと考えれば、むしろ大陸と交易することは不思議でもなんでもないな。

もしかしたら言葉も江南の言葉とほぼ同じで通訳要らなかったかもしれん

養蚕や紅花も同時に伝わったのかもしれないと考えると楽しいな

そう考えると南九州の狗奴国や女王国の南は同じ倭種でもまた別の民族集団、たとえば縄文系の生き残りの国かもしれんな

邪馬台国が畿内だとすると、狗奴国は愛知から静岡な

古代においては金よりも高価だったヒスイ

糸魚川のものは6000年前で支那にも輸出

漆製品は鳥浜貝塚遺跡が6000年前で

なんと支那の河姆渡遺跡が6200年前

なんだ、やっぱり支那から文明が伝わった?

いえいえ、垣ノ島B遺跡は9000年前

そして、ここで謎の放火事件発生!

支那人に都合よく歴史作るアルよ

>400

青玉っていうとむしろ翡翠を思い出すんですが。

翡翠なら縄文時代から日本では大事にしていますし。

あと碧玉というと青い瑪瑙をいうようです。

日本でサファイアが出るという話は聞かないんですけどね。

せい‐ぎょく【青玉】広辞苑第六版より引用

①サファイアの漢名。②竹の異称。

へき‐ぎょく【碧玉】

みどりいろの玉。菅家文草[5]「―の装ひせる箏の」

(jasper)不純物を含む石英。緻密・不透明で、酸化鉄を含むものは赤褐色、水酸化鉄を含むものは黄褐色。微細な緑色系雲母類を含むものは緑色。縞模様があるものを縞碧玉という。主にウラル・エジプト・ドイツなどに産出する。佐渡の赤玉、出雲の玉造石たまつくりいしなどはこれに属する。玉造石は古くより曲玉まがたま・管玉くだたまなどに作り、また印材・指輪・簪かんざし・笄こうがいなどの装飾品に使用。

め‐のう【瑪瑙】

縞状構造が明らかな玉髄。主成分は微小な石英。樹脂光沢を有し、往々鉄分などが滲透して美しい赤褐色・白色などの縞文様を現す。細工物・彫刻材料などに用いる。倭名類聚鈔[11]「馬脳、女奈于」

ひ‐すい【翡翠】

玉ぎょくの一つ。鮮やかな翠緑色を呈し、緻密で光沢がある。ミャンマー・カザフスタン・グアテマラなどに産出し、装身具・装飾品として愛玩され、日本では新潟県に見出された。ジェード。

こう‐ぎょく【硬玉】

翡翠ひすい輝石からできた岩石(翡翠)のこと。純粋なものは白色で、クロムを含むものは緑・青緑・緑白色。ミャンマー(ビルマ)・日本などに産する。中国の玉ぎょくの一部はこれである。角閃石を主成分とする軟玉より硬いところから硬玉といわれる。翡翠輝石。翡翠。

なん‐ぎょく【軟玉】

玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。

明 李時珍《本草綱目・石二・青玉》:“按《格古論》云:古玉以青玉為上,其色淡青,而帶黃色。

国産サファイアは富山、岐阜、奈良などにあるようだよ。

>>306

初めて知って調べたら、「何か出てきた」どころか結構重要な遺跡でワロタ

>405

400に代わってお伝えしましょう

ヒスイ 新潟県糸魚川市など

サファイア 富山県庄川流域など

アクアマリン 佐賀県富士町など

黒曜石 佐賀県伊万里市など

ルビー 岐阜県白川村など

トルマリン 岩手県三陸町など

オパール 福島県西会津町など

ガーネット 長野県諏訪市など

スピネル 岐阜県春日村など

ベリル 岐阜県中津川市など

トパーズ 岐阜県中津川市など

勝手に採ってはいけませんよ?

あなた様が聞いたことがなくとも存在している事象は世界にあふれておりますぞ

これからは是非、ご自身でお調べになると知識がよりあなた様の血肉になることでしょう

はさみ山遺跡(はさみやまいせき)は、大阪府藤井寺市に所在する旧石器時代から近世までの各時代の遺構や遺物が見つかった複合遺跡。全国的には、現在わかっている日本最古の住居跡が見つかったことで知られ、そこでは後期旧石器時代の住居の構造が明らかになったことが特筆される。

円筒埴輪のなかには井戸枠として転用されているものが見つかり、話題となった。

その旧石器時代住居・土坑の検出地点は「はさみ山遺跡梨田地点」(はさみやまいせきなしだちてん)と命名されている

大ニュースじゃねぇか

縄文時代および弥生時代の遺構・遺物は少ないけどもうここが邪馬台国でいいよ

>406-409

ありがとうございました。

日本でもサファイヤ採れるんですね。

>411

重ねてありがとうございます。

ただ、負け惜しみを言わせてもらうと、日本が鉱物の見本市と呼ばれているのは知っていて、いろんなものがとりあえず採れるのも承知しています。

けれどそれらのうちで、献上品に値する宝石レベルのものが出るかというとまた別問題なんですよね。

文化としてサファイアを愛でる文化があったかは、今でも分かりません。古墳時代に入る前から青いものは青ガラスの管玉などが弥生墳丘墓の副葬品として出ていますが、副葬品にサファイアがあったというのは聞いたことが私はないです。

魏志倭人伝は支那人が書いた法螺話

「ホント日本人信じる、ばかアルね

学会もコントロールしてるアルからね」

酒に関して

古代の酒は、練酒というペースト状のものだったという話があり、がぶ飲みできるものではなさそうです。酒に強いかどうかというコメントが多くありますが、ペースト状の練り酒を嗜好品として楽しんでいたのかもしれません。

この辺の研究は進んでいないようですが。

台湾が倭人伝に混じってるのは明らか

練酒は博多や出雲で作られてたのか

弥生時代は口噛み酒の可能性もある

日本書紀には八塩折之酒が出てくる。8回醸してアルコール度数を高くしてる(再現したもの売ってら…)

縄文時代には果実酒(土器に果物を入れて発酵)を作ってたみたい

風土記には麹からお酒を造った記録がある。酵母の種類が大陸と半島と違うから日本列島独自の製法

結論:日本人は酒好き

ちょっと調べただけでこれだけ出てくるんだから、

魏の使節も「あいつら出汁のとり方知らないくせに酒は呑みすぎ」と思ったに違いない。

人類そのものが船で渡ってきたのではなく

日本が大陸と陸続きの時に日本には人が住んでいたし、石器も使っていた。

そこに、稲作と同時に製鉄技術が伝わったのが、弥生時代。

人の流れというのは、断続的ではなく常に流動的であるから、明確に何年前には稲作はあったと反論している人はおかしい。

重要なのは、地理的に九州は災害も少なく、水資源も豊富で平地もある。

ただでさえ住みやすいその土地を離れて、近畿に移住するのは考えられない。

そして、近畿は太平洋沿いだから直接たどり着いたなら日本海側の鳥取あたりに大きな文明があったはず。

鬼界カルデラや姶良噴火で全滅してる

阿蘇山の噴火は大陸の正史にも載ってる

台風は毎年来るし、地震も多い

>419

水田遺構があれば、稲作が行われていたとするのが当然ですし、ケイ酸質のプラントオパールはよく残りますから、稲のプラントオパールを見ることで稲作の有無が判断できます。それとその遺跡の推定年代を求めれば、何年前にどこで稲作が行われていたかは、実証的に述べることができます。

何をもっておかしいといっているのか分かりません。

繰り返し述べていますが、縄文時代から人・物の交流、移動は列島全体に及ぶほど盛んです。日本に届いた文物は、それほどのタイムラグなしに広範囲に伝播します。

その後受容されるか、または受容後にまた廃れるかは、地域ごとに異なります。

近畿に移住するのは「考えられない」というのは、あなたの判断だと思いますが、根拠が薄弱だと思います。

※421

詳しいね よっぽど邪馬台国に興味があるんだなぁ

その情熱で琉球と台湾について調べた方が早いよ

>>422

>その情熱で琉球と台湾について調べた方が早い

邪馬台国の場所並みになぞなコメントだな

※421

ならあなたが明日から鉄の鍬と鎌を10人分でいいので作ってくださいと言われてすぐに作れますか?

現代のように情報化が進んでいても、窯の作り方や精錬方法等のノウハウが文章のみで伝わるはずがない。

「文物」といって誤魔化しているけど、口伝えで師匠が弟子に伝えなければ、鉄製品は絶対に作れない。

あなたが近畿地方在住だからゴリ押ししたいのだろうけど、地理的要因は絶対に無視できないし、発掘調査からは当時の生活を推測することしかできない。

※423

俺は理解できたけどな

当時の邪馬台国が台湾とか琉球とも交流があった。

それを無視して語っているのが滑稽だということ。

>>425

なるほど

所有無與儋耳朱崖同

海南島と同じって記述があるから当然同じ文化圏の台湾、琉球ともつながりがあると解釈したわけだ

狗奴国との抗争があり台湾、琉球とは交易できなかったと考えてたから分からなかったというわけだ

ありがとう!

>424

なんだかポイントがずれますね。

私が繰り返し述べているのは近畿の優位性ではなく、縄文文化のレベルの高さです。

三内丸山遺跡の時点でほぞ組を作って、相当大きな木造建築を作っていたのが縄文時代です。

鉄器が入ることで文明が飛躍的に進んだ、なんてことはむしろ想像しにくいです。

鉄器は戦争の武器としては優秀でしょうが、生活レベルでは石器でかなりのことができていたわけですから。

それがどうして稲作の話をするのがおかしい、となるのかが分かりません。

※427

いやだから、戦争に使われたのは当時青銅器って言ってるじゃん。

何でもかんでも石器で全部できるとか頭逝ってるだろ。

畑仕事やったことあんのか?

TOKIOのDASH村も見たことないのか?

書き込んでる内容が畑仕事を一切したことのない素人だし、一度は自分で畑耕してから出直してこい。

あと、日曜大工もやってみろ。

石器で全部作れるわけないだろ。

>>428

世界最古の磨製石器が出土したのは日本

>428

どうしても、稲作の話をするのがおかしい、について答えてくれませんね。

縄文後期に水田稲作の遺跡があるのは、事実です。

弥生とは鉄器の制作技術だ、との意見で、石器では農作業はできないという立場のようですが、それだと縄文時代は鉄器がなく、稲作はできないことになりますが、実際に水田遺構は出ていますし、稲のプラントオパールはさらに広く検出されています。

農作業のかなりの部分は、木鋤とか木鍬などの木製品でできるんですよ。そして木製品の加工は石器でかなりのことができます。私、農学部出身です。

文物が移動して人が移動しないと考える理由も分かりません。鉄器の鍬先をもらって、便利だと思ったら、作り方を教えてもらいに行くって思いませんか? ものが自分で歩くはずがなくて、人も移動できるんですから。それを師匠から直接教えてもらわないと絶対にできないと言ってくる理由が分かりません。

※428

邪馬台国の都である纏向遺跡からは鉄製品が出土せず、石器とその砥石が出土するんだぜ?

魏志倭人伝にも書いてある鉄製の鏃を持つ北九州勢力と戦争して倭国一の王国になったんだぞ

石器と木の鏃の矢の威力で九州から近畿まで統一したんだぞ

インカ帝国も石器で開頭手術までしてたんだから不思議はない

>428

イリアンジャヤとパプアニューギニアディスってんのか?

>>428

縄文晩期の稲作どう説明するんだよ

※430

もう自滅コメやろ

農学部出身なら石器で日本の土壌を耕したらどういう結果になるか分かるやろ。

それが分からないなら、余程勉強してなかったんだろうな。

あとプラントオパールをやたら提唱しているけど、

もし俺が今現在、稲作というものを知らずに稲を見たならまず育てない。

それよりも、簡単に育てられて、食べられる量も多いイモ類を育てる。

邪馬台国以前に稲が伝わっていても多くの日本人は見向きもしなかっただろうし、雑草のように自生していただけだろう。

それと炭素年代測定は数十年前は絶対的な信頼性を認められていたけど、最近になって炭素年代測定が正確ではないという意見が出てきているし、特定される年代も正確ではない。

てかお前ID出ないからって連投コメきもいからやめろ

>434

>もし俺が今現在、稲作というものを知らずに稲を見たならまず育てない。

お前の感想が全ての世界なのか?

※434

稲作が伝わったのは邪馬台国以前ですよ

稲作に使う稲は自生してるものとは違いますね

ていうかよく分かったわ

この議論が長いこと続いてるって、

今も昔もキチガイが起源捏造するからだな。

なるほど、よく分かった。

>>434

イモ類を主食にしたら邪馬台国の人口は支えられないのでは?

やはり稲作を始めたことで7万戸の人口を支えられ、石器しかなくとも倭国最大の王国を築き、金印をもらったんだろう

魏志にも「収租賦有邸閣」とはっきり書かれてる

438

日本の稲作の起源はどんどん古くなるんじゃないかな?

昔は弥生時代って習ったけど今だと縄文人も稲作してたし、逆に弥生時代を経ずに古墳時代になったところもあるんでしょ?

世界で最初に稲を植えようって思った人凄いよね

>438

結局、縄文後期に水田稲作の遺跡がある事実に対してはどうなんですか?

鉄器を使わないと稲作ができないから捏造なんですか?

理由が分かりませんね。

For a long time the earliest evidence of rice farming was dated to around 300 BC which worked nicely into models that it was introduced when the Koreans, forced to migrate by upheaval in China n the Warring States Period (403-221 BC), arrived around the same time.

日本に稲作が伝わったのは紀元前300年ごろの戦乱の中国から逃れてきた朝鮮人がもたらした。

日本には多くの朝鮮の遺物が見つかる。

ttp://factsanddetails.com/japan/cat24/sub159/item939.html

※425,426

違う

中国が台湾や琉球とも交流があったはずなのだ

倭が中国との繋がりを会稽でもつというのが考えにくい

ならば先ずは琉球の可能性を疑うべきだ

琉球は文句無く温暖

ところが琉球には猿がいない

そこで台湾 台湾には猿がいて黒雉もいる

日本が海南島(香港付近)と似ているわけがないが

台湾は海南島とわりと近く緯度も大差なく似ていても不思議はない

倭人伝の一部は明らかに台湾の情報が混じっている

これを無視したら真実には永遠に辿りつけないぞ

>434

耕すのは木製品って書いてるじゃないですか。

プラントオパールがなんだかご存じですか?

これまでの研究で明らかになったことを軽視、あるいは無視していたら、話がかみ合わないのは当然です。

近畿に移住するのは「考えられない」というのは、「もし俺が今現在、稲作というものを知らずに稲を見たならまず育てない」と同じで、個人の感想と言うことでよろしいですね?

※444

とりあえずお前は黙れ

そして畑仕事をしてこい。

>445

畑より水田のほうがいいのでは?

>443

そこで、魏志倭人伝のいう「倭人」って何だろう、と思うんですよ。

375に、和弓のことに触れたコメントがありますが、これは明らかに日本のことです。その一方で、南方系の台湾を思わせる記述もある。

倭人伝を書いた人にとって、日本人も台湾の人も「倭人」という括りだったし、長江河口にも「倭人」が住んでいた、ということなのだと思いますが、大和朝廷としても九州王朝を仮定したとしても、倭国に台湾・沖縄は、入っていないように思います。

この辺は知識がないので、詳しい人に教えていただけると助かります。

>445

自分に答えられない話になると相手を罵って精神的に勝ったつもりになるのは、精神勝利法というらしいですよ。

縄文稲作はすでにほぼ定説化していますから、勉強してみてください。自分の論旨に合わないことを無視して話をそらして勝った気になるのは建設的ではありません。

水田稲作に重要なのは水利であり、水路です。そのための土木には土止めその他で板材や杭など、木材の加工品が大量に必要であり、鉄器よりもそちらの方が重要です。もちろん、鉄器があった方が木材加工もはかどりますが、縄文時代は木の文化で石器の頃からその分野は技術の蓄積があるので、鉄器の有無は決定的というほどではないと思います。

>>443

ならば原文のどの部分が台湾でどの部分が琉球でどの部分が倭か他の文献と照らし合わせて明らかにしないといけないぞ

一応文献当たってみた

三国志呉書

遣將軍衞温 諸葛直將甲士萬人浮海求夷洲及亶洲 亶洲在海中、長老傳言秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海 求蓬萊神山及仙藥 止此洲不還 世相承有數萬家 其上人民 時有至會稽貨布 會稽東縣人海行 亦有遭風流移至亶洲者 所在絶遠 卒不可得至 但得夷洲數千人還

種子島も出てくるけど見つけられなかったようだ。つまり種子島の存在自体は知られていたと考えられる。

隋書 煬帝本紀

大業三年三月 遣羽騎尉朱寛使於流求國 大業六年 武賁郎將陳稜 朝請大夫張鎭州撃流求破之獻俘萬七千口 大業三年 拜武賁郎將 後三歳 與朝請大夫張鎭周、発東陽兵萬餘人 自義安汎海 撃流求國

隋書 東夷列伝 琉求

大業元年 海師何蠻等 毎春秋二時 天清風静 東望依希 似有煙之気 亦不知幾千里

大業三年 煬帝令羽騎尉朱寛入海求訪異俗 何蛮言之 遂與蠻倶往 因到流求國 言不相通 掠一人而返 明年 帝復令寛慰撫之 流求不従 寛取其布甲而還

時【イ+妥】(たい)國使來朝 見之曰 此夷邪久國人所用也

帝遣武賁郎將 朝請大夫張鎭州率兵 自義安 浮海撃之・・・至流求

虜其男女数千人 載軍實而還 自爾遂絶

台湾滅んじゃったよ

念のため琉求は中国本土から見えるって書いてあるから台湾ね。

だから沖縄を琉球と名づけて歴史的領土だって主張する国があるからね。

沖縄は日本書紀(7世紀ごろの出来事かな?)には出てくるみたいだけど後期旧石器時代と貝塚時代の風習が中国の正史に見あたらん。探し方が悪いのかもしれん。

沖縄には今のところ水田のあとが見つからないようだから魏志に載ってるものはあてはまらないかもしれないな。

台湾も人狩りにあったり煬帝に滅ぼされたりしてるが倭人のような風習は分からなかった。

どちらかというとやはり海南島や揚子江付近と倭人の習慣は同一視されてるみたいだなぁ。

※447

少なくとも三国志の時代は台湾と日本(倭)は別扱い

さすがに目の前に見えるでかい島と朝鮮半島の先にある海中の島々を一緒にはしないだろう

もし台湾と倭を同一視してるなら除福は東の日本列島ではなく南の台湾に行けばいいんだから

>>447

倭人伝が書かれた時代は西晋だから台湾(夷州)と日本(倭)を一緒にしたとは考えづらい

現在の台湾の先住民はオーストロネシア語族がほとんどでハプログループO1aが多いことを考えると

煬帝に滅ぼされた後東南アジア経由で移住したか、滅ぼされる前からそのようなグループが住んでたかだから倭人とは関係ないと思うよ

>445

情けない

まず連騰コメの自演はやめろ

※448

まずお前は全て回りくどい言い方をするが中身がない。

だからわざわざ俺が説明するのがめんどくさいと思った。

でも、仕方ないから丁寧に説明する。

まず、お前は農作業をやったことないから分かっていないが、

日本という国はヨーロッパと違って土壌には恵まれていない。

どこにでもすぐに雑草が生え、土は硬く、砂利が含まれている。

それは日本ならではの、山と川がある地形だから仕方ない。

まず、日本のこういった土壌を石器で耕そうと思ってもまず不可能。

1時間耕したところで、石器は使い物にならなくなるし、全く耕せない。

そもそもなぜ、鉄製の鍬が登場したかと言えば、土を耕す時に刃が必ず小石にぶち当たる。

だからこそ、それに負けない強い素材が必要になった。

そして、日本特有の硬く、太い雑草の根を断ち切るには石器ではまず不可能。

畑と田んぼは違うという固定概念もあるようだが、基本的には同じ。

畑には田起こしという作業が必要になるが、現代のホームセンターの鍬でも本当に大変な作業だし、素人がやっても30分で筋肉痛になる。

稲作に鉄器が必要なのは間違いないし、鉄器の伝番と稲作の伝番のルートは全く同じ。

だから俺はとりあえず畑仕事をやってみろと言った。

別に田んぼを作るのに木製品は必要ないよ。

重要なのは鍬。

>453

欧州には雑草が生えてないんですか?驚きです。

※453

日本の土壌を生成する環境条件の特徴は雨量が多く地形が急峻なことから、

侵食・堆積作用が激しく運積土がおおく緻密でないため耕しやすいはずですよ

>>453

日本でも有数の土、鹿沼土は礫岩が風化して出来たものである。火山に近い所の土は良くないが、遠く離れて石が積もり、風化したところは最高の土になる。

なんで火山について言及しないんですか?

日本の土壌を語るならまず、火山、火山灰でしょうよ

ttp://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/index.php

はい。

あとは自分で調べて。

あー、分かったわ

やたら、弥生以前に稲作あったって主張してる人がいるから少し調べたら、

「陸稲」と「稲作」を勘違いしてるんだろうな。

陸稲は4000-2300年前だから、これのことを言っているんだろう。

だから学者も勘違いしてて、縄文稲作を最初に唱えた山内清男もあとで否定してるぞ。

※447,449

>長江河口にも「倭人」が住んでいた

漢書地理志呉地の項に「會稽海外有東鯷人,分為二十餘國,以歲時來獻見云。」とある

すなわち前漢代の東鯷人がそれ

同じく漢書地理志の燕地の項に「樂浪海中有倭人,分為百餘國,以歲時來獻見云。」とある

漢書に於いて倭人と東鯷人は別の存在だった

台湾は会稽のほぼ真南なので、東鯷人とはおそらく沖縄人のことと思われる

魏略が倭の方角を曲げたので、位置的に沖縄と重なって

東鯷人が倭人ということになったのだろう

だからその東鯷人の本国(沖縄)の情報も倭人伝に混ざり込んだ可能性が高いと考える

※450

三国時代の呉は倭の正確な情報を知らず、魏は台湾を知らない

陳寿は魏志以外に外夷伝を設けておらず、

魏志は魏の史料を中心に編まれた

それゆえ三国志に台湾伝がないのだろう

陳寿は呉に大して興味が無く、外国の台湾のことともなれば

もはや何の興味もなかった可能性がある

沖縄の南端と台湾は極めて近く、地理的には同じ夷と見做すことも可能

その沖縄に倭が位置的に重なって同一視されたならば

台湾・沖縄・倭国が「会稽の東の島国」と一括りにされても不思議ではない

ちなみに中国本土から台湾は遠くて見えないよ

魏略の逸文読んでも方角を歪めたところが分からなかった…。

残念。

サツマイモ以外のイモは連作障害が激しいから、主食にはできないよ

パプアみたいに焼畑すれば別だが

日本の平野はほぼ沖積地で、定期的に氾濫してたから、稲作ってもその半沼地に種籾撒いて刈り取ってただけだろうな。ナイルの賜物みたいな。沼が乾かないように囲いをつくる土木はあっとろうが

その時期の日本には牛も豚すらも居なかったってのが明示的だと思う。雑草の生える平地や疎林に手を焼いてたなら、それらの家畜が大活躍で、生産性を上げることができたろうにな

つまり弥生人は、川の氾濫で生まれた沼地平野以外には興味がなかった。

>453

耕すのは木製品って書いてるじゃないですか(何度目だろう)

結局、あなたの意見は「現代の身近な狭い範囲の自分の見聞(DASH村とか)」からの思い込みですね。

プラントオパールからは、陸稲か水稲かは区別できませんが、東北地方の砂沢遺跡、垂柳遺跡は水田遺構で、時代区分としては弥生に入りますが、東北がいわゆる「弥生化」する前で鉄器も出ていませんし、魏志倭人伝の時代より数世紀前のことです。

水田には鉄器が必要でうんぬんという狭いところでなんとかごまかそうとしているのは分かりましたが、これも繰り返しになりますがもともと私が書いているのは、国内の交流の盛んさで、倭国の中に入ったものは想像よりも早く伝播するし、大陸から近いからとかそこから移動するはずがない、というのは根拠がないという話です。

連投している部分もありますが、別に自演しているわけではなくて、話が通じない人へのレスと、他の人との議論を分けているだけです。

芋(種類多くてあれだけど)っていつ頃日本に伝わったん?

もう一つ考えに入れてほしいのが、縄文海進の問題です。縄文時代も長いので一概には言えませんが、縄文時代に一度温暖化し、海面レベルが高くなっています。

大阪平野や出雲の平野部は海になっていて、奈良盆地も湖だったといわれています。これが弥生時代に陸化して沼沢地だったところに、水田耕作が広がったと考えられています。当時の土木技術では、水深1メートル程度の小河川がせき止められる限界で、大河川流域はむしろ灌漑が困難だったようです。

この出雲や奈良盆地の沼沢地を開発した様子が、豊葦原瑞穂の国、というのは直感的に分かりやすいのですが、九州北部の縄文海進についての情報はあまり見たことがありません。

この辺りの話(九州の昔の海岸線)について、ご存じの方に教えてほしいです。

※403 邪馬台国が畿内だとすると、狗奴国は愛知から静岡な

「狗奴」の地名は上毛野(かみつけの)下毛野(しもつけの)として今でも残っている

栃木、群馬周辺とされるが 蝦夷の支配地と思われる

※462

そう来ると思ったよ。

あまりにも素人の考え。

弥生時代の代表的な遺跡である静岡県の登呂遺跡では木製の鍬が出土している。

なら木で耕していたのか?

何度も言うけど石器でも耕すのは不可能。

上の人も書いてるけど、基本的に水稲作以前の農業は、適当な湿地に種をばら撒いて終わり。雑草も刈り取らない。

じゃあ登呂遺跡の木製の鍬は何か?

実は鉄製の刃が付けられていた。

しかし、登呂遺跡のあたりは金属の腐食が進みやすい土壌らしく、あいにく鉄製の刃は残っていない。

日本に古くからの文明が気づかれていたという主張だけども、世界の国々では石器時代→青銅器時代→鉄器時代と推移している。

しかし日本には製鉄の技術がなかったために、弥生時代に青銅と鉄が同時に持ち込まれ、青銅は祭祀の道具、武器として使われ、鉄は農具として使われた事実がある。

ヨーロッパ・中東・中国では石器を使って農業を行っていたというのは確かに残っている。

しかしながら、前にも書いたように日本という島国と大陸を同じように考えるのは間違っている。

畿内説に賛同している人は近畿地方で邪馬台国が成立しそしてヤマト王権へと変わっていったと考えれば、すべての日本の文化の起源は近畿であり、そこに日本人のアイデンティティがあるのだという意見なのだろうと思う。

しかし、日本に住んでいるのはあなただけではない。

多くの人間が日本全国その土地にはるか昔から住んでいたし、先祖を大切にしていた。

だからこそ、あなたの意見を深く追及する気はないが、自分の意見が全て正しく、相手の意見が間違っているというスタンスは変えてほしいし、本当に自分の考えが正しいという確信があるのであれば、前にも書いたように、ただ文章を読んだり書いたりするだけではなく、実際にその土地に行って「目で見て触れて体感して」真実を自分の感性で語れるようになってほしい。

※464

博多は中世まで草香江、冷泉津といった海が残った

糸島の志摩はちゃんと島だった(らしい)

佐賀平野は弥生時代に海岸線が後退して行った(早津江、諸富津などの地名が残る)

>467

ありがとうございます。

あと気になるのは、崗之水門おかのみなと(遠賀川河口)と洞海くきのうみ(洞海湾)の関係です。縄文海進の頃は洞海湾が遠賀川方面まで広がっていて、繋がっていそうに思います。

>466

プラントオパールを調べて、それが陸稲の可能性をあなたは知った。調べてよかったですね。

そこから、縄文稲作は陸稲だから水田ではない。水田ではないから鉄器はいらない。鉄器は日本の石の多い雑草の多い土地を耕すのに必要。

そういう筋立てをされていますが、陸稲を植えるような場所こそ、水田適地より石や雑草の多い耕しにくい土地だと分かっていますか? そして陸稲の縄文稲作には鉄器はないという立場ですよね?

縄文稲作を水田ではないという論理で持ってきているわけですから。

耕すのに鉄器が必要と、縄文稲作は陸稲だから弥生文化(鉄器)とは関係ないというのが、矛盾しているのは分かりますか?

登呂遺跡は1世紀の弥生遺跡ですから、そこで鉄鍬が使われるのは当たり前で、逆に東海地方まで鉄が普通に使われている例であり、鉄使用が大陸に近い北部九州の独占物ではなかった証座ですよね。

稲作がかなり古く(縄文後期~弥生最初期)から列島に広く広がっていたというのが、邪馬台国の所在地論争に、必要な視点であることは分かってもらえましたか? そして、でまかせではなく学術的な根拠のある論点であることは分かってもらえましたか? プラントオパールまで調べたのですからお分かりいただけたと思いたいです。

逆に、ヨーロッパの、石器時代、青銅器時代、鉄器時代と進んで、鉄器時代こそが文明社会で、それ以外の文明の発展様式はない、という考え方が偏っているんですよ。

縄文時代は、三内丸山遺跡一つとっても、定住型で栗の栽培をし、木材加工の面では臍組みを作って大型の木造建築を作ることができ、漆で処理をしたポシェットが作れる文明社会です。

※469

まず、俺の意見を述べる。

まず俺はたまにこのブログを訪れて、記事を覗いている。

今回の邪馬台国に関しては正直場所は畿内でも九州でもどっちでもいい。

そして俺は福岡在住で、実際に遺跡も見たし、福岡市博物館で金印含む遺物を実際に見た。近畿の遺跡、博物館はまだ見ていないから、心の中で多少のバイアスがかかっている可能性はある。

しかしながら、正直どうでもいいと思いつつコメントを覗いてみたら、あまりにも偏った意見が多いことに気づきレスをした。

本当の客観的な見方をすれば、遺跡発掘調査と数少ない文献のみで邪馬台国を特定することはまず不可能であるし、これからも決着はつかないのは目に見えている。

今までのあなたの、コメントを見て思ったのが、すべての年代区分を断続的に捉えているということ。

現代的な政権というシステムがない古代で断続的に社会システムが移行するということはなく、すべてが川の流れのように流動的であるということ。

別にあなたの主張を貶しているわけではないけれど、あなたが歴史が好きそうな感じはよく伝わるしよく勉強していると思う。ただ、教科書は人に教える以上、時代区分というものを明確に記述するけれども、実際に古代の年代を明確に知ることはできない。

そして、地層からの年代特定と炭素年代測定は実は正確ではない。

だからこそ、年輪から正しい年代が分かったというのも炭素年代測定ありきで論じているわけでそこに盲点がある。

別に九州説を主張してこう言っているわけではない。あなたは俺が九州派だから反論をするのだろうと感じているが、先ほど書いたようにぶっちゃけどこでもいい。

別に近畿だから九州だからと言って俺は何も得をしない。近畿だったら俺は何も失わないし、何も得ない。

損得勘定なしに物事を考察するのは其れすなわち「公正」。

この世のすべての事象をすべて、頭の中だけで論理立てて組み立てていくと最終的には2択になる。其れすなわち「二元論」。AかBか。コンピュータではすべての計算は二元論で成り立っている。

しかし人間はコンピュータではなく生き物だ。最終的にたどり着くのは何を思うか。

法律という西洋式の二元論の社会システムもたどり着くのは「裁判」。

日本語では「どっちつかず」というけれども、まさにこの邪馬台国の議論もそうだろう。

俺はお前に「回りくどい言い方をしているが、中身がないと言った」

その中身とは何か。それはお前自身の「感情」だ。

俺は福岡という土地でいろいろな歴史文化、人とのふれあい、空気感。様々な体験を通じて、この九州という土地で古代の人々の想いを自分なりに感じ取った。

実際に農業も経験したし、前に書いていることも事実だ。

そしてそれは、福岡で育ったからなんてことではなく、公正な視点で考えコメントしたつもりだ。

あなたが近畿地方の人間かどうかは知らない。

ただ、本当にその土地のことを思うなら、損得感情なしに自分の経験したことを元に「公正」な意見で述べるべきだと思う。

あなたが裁判官で答えが出せないのならば、本当に信じるべきは「義」であって、人の意見ではない。

だから、本当にまっすぐな意見であれば俺は必ず受け入れる。

でも、もうこのブログには一切来ないから、レスしなくていいよ。 話に付き合ってくれてマジでありがとう。じゃあな。

※442

ウリナラファンタジーですね。妄想と捏造の歴史。

半島南部の前方後円墳の遺跡は日本より約2世紀遅れたもの。

「都合が悪いものは埋めてしまうニダ。チョッパリのものは

全部ウリたちのものが起源ニダ。騙される奴が悪いニダ。」

韓国では、政府は歴史的発見だけは大きく求めますが、実際の予算のほどが、産業にならない学問には雀の涙ていども付かないのが現状ですので、考古学発掘はまだまだ黎明前と言えます。

ですので、現状の古墳や水田遺構の古さのみで、「日本のほうが先」と断言するのは、それは発掘バイアスというものです。

韓国がさらなる経済発展を遂げれば、

その時には日本王朝の起源を揺るがす大発見が続出することも大いに考えられますので、どちらが先かと言う論争はそのときでいいでしょう。

今から結論を出している諸氏は、日韓を覆す新発見があったときに受け入れられず、「捏造ダ!」と意固地になるのは目に見えています。

なぜなら感情で「日本が兄」と決め付けてしまっているからです。

心をフラットに保ちましょう。

韓国が経済発展するまでは。経済でも日本が兄の時代はじき終わります

※472

>今から結論を出している諸氏は、日韓を覆す新発見があったときに受け入れられず、「捏造ダ!」と意固地になるのは目に見えています。

そういうのをウリナラファンタジーというのですよ。まだ見つかっていないのに空想物語で強がりを言う。だから日本人からバカにされる。そもそも「日本王朝の起源」などという段階で歴史ではなく政治の視点であり、半島での発見は未来永劫不可能。残念ながら半島では文化も文明も生まれず、ただの通り道に過ぎなかったというのが現在の発掘による事実です。

※413-414

※406、407、409の者だけど 408は別の人。

邪馬台国は魏か色々と貰っているから、一番良い物(大量に採れていなくても)を献上したと

考えた方がいいかも知れない。

「出真珠、青玉。其山有丹、」の有丹は単砂(辰砂)で、水銀と硫黄の化合物らしい。

奈良には大和水銀鉱山というのがある。硫黄温泉もある。

また、空海は吉野辺りで水銀を発見し、遣唐使の船に乗る為の資金を得たという話もあるらしい。

真珠は大阪湾でも獲れただろうから、近畿一帯での産出物とみることも可能。

「倭地溫暖 冬夏食生菜」は、前にも書いたが、気温が低かった江戸時代前期の料理物語では、生野菜を食べていた記述があるし、幕末の守貞万稿には、大阪の泉州でも砂糖が栽培されていた記述がある。

そもそも、魏から見れば日本全体が温暖に感じられるだろう。

※465

>「狗奴」の地名は上毛野(かみつけの)下毛野(しもつけの)として今でも残っている

この説を書いているサイトを見たけど、少し無理があるだろうと思う。

邪馬台国と狗奴が争った結果、狗奴が勝ち男の王になったが、また戦乱が始まり臺與が女王になった事で戦乱が収まったと解釈すると、狗奴と邪馬台国は一つに統合されている事になる。

↑は?全部ブーメランだぞ♪それらは皆お前らが言ってる事だろうが。鏡乙♪それとも燃料投下のつもりか?

※470さんが来ないのは残念だが…※319

畿内説につっこんだら九州説攻撃、畿内でも困らんで?俺は。雅な古都文化憧れます♪で、決まってるんでしょ?学会で。そちらでホルホルしてれば?コンナとこ来ずに。神武の故郷を認める度量?自分でいうか、度量を。身内じゃないのか?他人目線だな。俺達は共通の祖先を持つ日本人だろう?

で、燃料投下♪

1ナラカという場所だった事が気になる

2今の皇室はニセモノだと貶めたい

3畿内、九州ドチラモくさせて日本自体を貶めたい

4そちらに利権がある

まぁ、古い遺跡遺構が出たところで先住民のものだわな。

あ、でも邪馬台国は畿内だと思いばす♪偉いセンセや学会がユートッタ♪(゚∀゚)ワカリマス

※477と470は同一人物だろうな(笑)

確かに、畿内説に反論できなくて「凄く悔しい」というのが、どちらも文面に出ている。

※465

地名だけ見ればそうだからロマンはあるし気持ちもわかるけど、

あの時代の遺跡があの辺りでは見つかってないからね。

※468

真鍋大覚は約3500年前は福岡平野と筑紫平野が海の底で

大宰府を通じて博多湾と有明海が繋がっていたというから

そういう時代なら地形的に海だった可能性は高いけど

一方で鹿児島県出水市や薩摩川内市では標高10m以下の遺跡から縄文式土器が多数発見されたりして

つまりよくわからない

戦後の占領政策で歴史学会に左翼が入り歴史改竄

プレスコードで表現の自由も言論の自由も許さず

戦後72年を経過も閉ざされた言語空間変化せず

TV新聞も今やアルかニダが支配しオワコン状態

自虐史観に反するものは歴史修正主義として排除

ここ十数年の飛躍的な考古学の進歩にも拘らず

邪馬台国の物的証拠は無しも不毛な議論が続く

邪馬台国も卑弥呼も悪魔の証明状態で不可能

魏志倭人伝なるインチキ記述の指摘はネットのみか

ニダと言えば、

断定の【~(なの)だ】 【~ニダ】

疑問の【~(なの)か?】【~ニカ?】

で日本語・韓国語は奇妙な一致してるんだよね。文意を決める文末の最も大事な形態。こういう相似は他の言語では見られない。

ふだんネットじゃ当たり前にニダ~ニカ~?で煽って日本人同士で意味を教えられるまでもなく伝わってるけど、よく考えるとこれって凄いことだよね。

1800年前だともっと近かったんだろうなぁ。

通訳も要らないくらい?

関西弁だと

【〜(なん)や?】

【〜(なん)け?】

477と470、482~484

畿内説でほぼ決まったのが、めちゃくちゃ悔しいんだろうな(笑)

色々と※にボロが出ているのさえ、気づかないくらいに(笑)

関西弁だと

【~(なん)か?】だろ。

~か?の場面で~や?を使うことは出来ない。意味が全然違う。エセ関西人か?

※463

ごめん間違えて「?」付けてしまった

断定の方だからいらなかったね

大和政権の成り立ちに関しても謎が多いと言われてる。古事記そのものが神話と化した伝聞上の歴史記述。それ以前のものは考古学で現れた物証と伝説を付き合わせる作業で得た推論に過ぎない。

日本国内の墳墓の多くが宮内庁管理で調査も好き勝手には出来ない現状では、これ以上の進展は望めない。

もともと古代日本には九州に出雲に畿内に東北にとそれなりの大型地方文化圏が乱立していたと思われる。出雲大社の元の外観は大和朝廷の様な今の地上の平造り様式ではなくて、遺跡調査によると巨大な何本もの柱に支えられた階段状の社(やしろ)・神殿が聳え立つものだったらしい。

出雲と大和は明らかに独立した別のルーツから生まれた文化圏。

畿内と九州の歴史解釈上の混乱も、元々が別の大型地方文化圏として並立的に存在してた可能性が高い。

中国への朝貢の折、それぞれが外交戦略として倭国代表の使者を送りそして名乗っていた、とも考えられる。

訂正

×※463

○※486

473> おまえ、キムチ臭いわ。韓国で発見された前方後円墳、どうなったか教えてくれ?。

473> わずか100年前の日韓併合の歴史すら、ウリナラ捏造する朝鮮民族が考古学を語るとはねー。

福岡でも自分のDNAに半島の血が入っている事に気づかない奴が多いんだろう

※488

縄文時代、日本各地に色んな集落ができていたし、ルーツもそれぞれって事は皆知っている事だよ。

ただ、北九州からは畿内式の土器も出ているし、畿内からも日本各地の土器が出ている。

また黒曜石などからも日本各地で交流があった事が分かっている。

纏向からは、伊勢神宮式と出雲大社式の別々の建築様式の建物跡が整列して建てられていた事も

分かった。これについては日本書紀や古事記の国譲り神話を裏付ける証拠の一つ。

まち、新唐書には倭人が蝦夷を連れてきた事も記述されている。

※488

で、邪馬台国九州説が濃厚となる証拠が出ない限り、単なる願望にすぎないぞ。

※483

中国の語尾はどうなんだろうね?

「〜アル」はさすがにちがうよね

※495

あと九州弁もどうなんだろうね

>481

ありがとうございます。

縄文海進は4~6メートル程度の海水面の上昇(ソースなし)らしいので、海抜10メートル以下ならまだ陸上かもしれません。ただ、波打ち際すぐですよね。

ただ、縄文時代といっても長いので、縄文海進がどの時期なのかも抑えないとはっきりしたことは言えないのでしょうけれど。九州南部だと縄文遺跡は喜界カルデラの破局噴火の前でしょうし。

>481

497への自己レス

縄文時代はざっくりで約1万5,000年前から約2,300年前

縄文海進は約7000年前から始まりピークは約6,500年前-約6,000年前

喜界カルデラの破局噴火は7300年前

なので、九州南部の縄文遺跡はおそらく縄文海進より前ですね

英語に語尾がないように、中国語にも決まった語尾はない。

文の最後で肯定・疑問・自制・仮定などが一気に定まるのは日本語と韓国語の特徴だ。あと敬語や話者の属性など諸々。

お♪マダマダいけるな。※743なんだが※740だけは勘弁してくれ。あれは挑戦人だろう。No!

それと9州在住って言ってた人は最後は和解的に退場したじゃん。俺9州じゃねーし、農業したこともない。だから関する知識もない。俺はもっと話を聞きたかっただけ。例上げして迷惑かけてしまったか…。

畿内で悔しい?全~然。俺は他の説が面白いから来てるの。畿内説おもんないから。※でトルコ、アナトリアから台湾まで非常に興味深い話あったろ?まぁイスラエル云々はどうかと思うが、そういうのも期待する訳。

俺の気持ちの忖度は意味はない。で、忖度希望で敢えて言うが、アメリカで云えばインディアン政権時の首都?を何処だ此処だといってる様な議論だろ?←テキトウ、比喩デス。燃料投下、ヨシ。

※475

>料理物語では、生野菜を食べていた記述がある

具体的になんて書いてあるの?

砂糖の話よりそっちが重要

※470

横だけど、

石鍬というものが存在した事実に関して、どう思う?(>453)

自らの経験に基づく感覚は、理解の助けにも妨げにもなる

経験を買い被っちゃいけない

時代区分云々は一理ある

煽り合いも去られるのも見ていて惜しい

戻ってほしいな

西日本で2番目にお酒に強い沖縄県人

※499

中国語 語尾

でググったら何かあるっぽいけど

倭人伝の記述を和弓と断定するには

当時の台湾や沖縄の弓を確認する必要がある

和弓の上長下短の形って何か理由があってそうなったのかな?

ぜんぜん根拠といえるようなものではないんだが、

複数人が詰めて乗る肩幅しかないような細長い小舟(カヌー)同士が戦う場合、

兵は立たずに弓を射ることになるだろう

矢を遠くに飛ばせる方が有利で、材質が同じなら弓は大きい方がいい

しかし詰めて座って射るので、大きくしようとするなら上に伸ばすほかない

それで上長になった 理屈としては成り立つ

小舟(カヌー)同士が戦う イメージに過ぎないが

沖縄ならばそういう海戦が沢山起こり得たはず

沖縄で発展した弓が倭に伝わった可能性はあるかもしれない

大昔の沖縄の弓がどんなだったか結構に気になるところ

現代農法なんて、例え手作業重視のレクリエーションであっても古代とは単位収量のケタが違うからな

経験が認識を誤らせる典型だろう

ロクすっぽ土を耕さず、表面水を張るだけで種撒いても低い収量なら上げられる。人が少なく土地があり余ってる時代なら面積あたりの効率は重要でないので、むしろ労働力こそを効率よく配分するために手間のかかる耕うんはしないor少量という戦略も考えられる

社会限界を縛っているファクターが違うということなんだな

※490

お前が言え、このキムチ野郎

死ぬまでウリナラファンタジー言ってろw

1万2千年前から約7千年前まで半島は無人

半島の下半分は大和民族が住んでたんだよ

朝鮮には文化も文明もなかったんだね

7300年前の鬼界カルデラの噴火で日本人が移住

半島にもあった縄文文化ってやつw

偽書倭人伝の記述

気候は海南島と同じ

1年中生野菜を食べ裸足

畿内説って小氷河期に有り得ないんだが…

大丈夫ですか?

※508

新参か?上から読んでおいで

北海道の東大雪(紋別郡白滝町)の奥地には黒曜石の古い採掘、加工跡の古代遺跡がある。ここから掘り出された黒曜石の石器は日本全土に運ばれている。古代日本でもかなり広範囲の交易があった証拠だね。

505 > 和弓の上長下短の形って何か理由があってそうなったのかな?

★現在の日本の倭弓の形は平安期の騎馬武者の戦闘様式からの必然だと聞いたのだが・・違うのかね?。

492 >

古代朝鮮と今の韓国土人は人種的には別ものでしょ。

韓国人直系のご先祖様は朝鮮エベンキ。そのルーツはアリラン民謡の言葉が残るシベリアエベンキ。

古代朝鮮と倭国(古代日本)中国(漢民族)との血の相互交流はあったと思えるが、今の腐った血の朝鮮族とは日韓併合時代から戦後の混乱期に乗じて日本に侵入した密入国者の群れ以外、それまでの日本人との血の交流はほぼ無い。

>510

神津島の黒曜石ばかり話題に出してきましたが、北海道の白滝村(東大雪)や信州の和田峠のものも、広範囲で流通しています。おもしろいのは、黒曜石というのが、どこでも採れるとまではいきませんが、結構いろいろなところで採れるにもかかわらず、広域流通している産地は限られる点です。つまり近場のそこそこのものより、遠くから運んでまで質のよいものを使いたいというこだわりがあったようなのです。

こういうことを知ると、日本人は縄文時代から日本人だったのだなと、個人的には感じます。

>>512

そんなそっくり入れ替わるわけないだろ

というかエベンキも古代朝鮮人も同じ北アジア人として大して変わらんだろ

違うというなら証拠だせ

和弓については飛び道具の記事でも言及あったろ。

コメントするならせめてサイトの記事読めよ。

尚敬王の時代の弓の記録はあるな。

日本と運用が違う。

もし、昔から使ってたら形は似てても別もんだな。

※505

沖縄には櫂術あるだろ。

古墳時代には3mを越すものもあったのか。

和弓って昔から独特だったみたいだな。

だからこそ魏志倭人伝に書かれたんだな。

≫512

遺伝子を調べるとエベンキの民族と南方原住民が半々だぞ。

>>513

三内丸山遺跡も栗の栽培をして輸出してたんだぜ。

しかもその栗も年代を経ると遺伝子がまとまってくる。

身が大きく、病気に強く、美味しい木だけ選んで代々植えてったようだ。

環境の変化で滅んだけど、日本人は昔から品種改良と栽培が好きだったようだ。

神津恭介の説が一番美しい

末盧国は松浦=唐津だろ

日本最古の水田跡がある菜畑遺跡もあるし

佐世保に人が住みだしたのは明治になってからだっての

>>521

急性肝炎にならないといけないということですね

※521

魏志・倭人伝の重要部分には,いっさい改訂を加えないこと,古い地名を持ち出して,原文の地名や国名をあてはめないことという二つのタブーを設定して,邪馬台国の場所を推理するから邪馬台国=大和、邪馬台国の場所だけ南=東の畿内説を否定してる。

さらに当時の海岸線を想定してるから内陸の纏向遺跡が都である畿内説に不利。

また、投馬国が瀬戸内海に面してないし、狗奴国が愛知や栃木にないから不採用。

畿内説を前提にしていない推理に何の意味もない。

>いっさい改訂を加えないこと

じゃあ沖縄の海の底になりますけど

九州説もアウト

>原文の地名や国名をあてはめないこと

途中の国も全部ダメになりますけど

前者はともかくこっちは良いだろ。畿内説の方が優れてるってことだわなw

>内陸の纏向遺跡

当時の大阪は海だらけだったから、奈良は言うほど内陸じゃないよ

>狗奴国が愛知や栃木にないから不採用

愛知と静岡にあるから採用

はい、論破

>>525

小説なんだけど…

もしかしてラノベしか読んだことないのかな?

※525

畿内説のお前が論破してどうするんだよ

あと狗奴国は北関東だから

其地無牛馬虎豹羊鵲

と書かれてるのにどうやって陸で1ヶ月も下賜品を運んだんだ?

生口かな?そうだとしたらその食料はどうしたんだろう。

魏の使節団は何人で行ったのか?間に国がないのに。

謎は尽きぬ。

>525

>当時の大阪は海だらけだったから、奈良は言うほど内陸じゃないよ

それだと日数が合わなくなるんだよ

アンチ畿内説は黙ってろ

※526

は?この小説を読んだことない=ラノベしか読んだことないになるの?いみふ

※527

だから畿内説を前提としてない推理を論破しただけだよ

あと北関東に当時の遺跡は無いから

※529

俺は畿内説なんだけど

※175を見るに、狗奴国(毛野、鬼怒、久努)は関東平野から静岡あたりまで勢力範囲だったと思われる

※531

おまえ175信じてるのか?

※530

小説だと知らなかったからって怒るなよ

>>530

奈良=邪馬台国だから、その先から北関東に狗奴国の勢力がないと

又有侏儒國在其南 人長三四尺 去女王四千餘里 又有裸國黒齒國 復在其東南 船行一年可至

これが関東になっちゃうんだよ、おかしいだろ?

畿内説なら当然、北関東=狗奴国と遺跡が出てなかろうが決まりなんだよ

※533

神津恭介ってググって小説だとわかってましたけど

畿内説否定されたと勘違いして怒ってるのはお前だろ

※534

??kwsk

愛知狗奴国と静岡狗奴国があるの?

なぁんだ ※15 で結論がでてるよ。